L’été 2003. Je me souviens encore de cette chaleur étouffante, de l’air qui semblait coller à la peau, et des nouvelles alarmantes qui défilaient à la télévision. La France suffoquait sous une canicule sans précédent, et pourtant, quelque chose semblait clocher dans la réponse des autorités. On parlait de milliers de décès, d’hôpitaux débordés, et d’un ministre de la Santé, en duplex depuis ses vacances, qui assurait que tout était sous contrôle. Ce moment, gravé dans les mémoires, porte un nom : le syndrome Mattei. Mais qu’est-ce que c’est, exactement, et pourquoi continue-t-il de hanter les couloirs du ministère de la Santé ?

Le Syndrome Mattei : Une Leçon de Crise Mal Gérée

En août 2003, la France a vécu l’une des pires catastrophes sanitaires de son histoire récente. Les températures ont grimpé au-delà des 40 °C dans plusieurs villes, un record jamais vu depuis que l’on mesure le climat. Mais ce n’est pas seulement la chaleur qui a marqué les esprits. C’est l’impression, pour beaucoup, que le gouvernement n’a pas pris la mesure de l’urgence. Le ministre de la Santé de l’époque, apparaissant à la télévision depuis son lieu de villégiature, a minimisé la gravité de la situation. Cette image, presque irréelle, est devenue le symbole d’une mauvaise gestion de crise.

« On avait l’impression que personne ne comprenait ce qu’on vivait sur le terrain. Les urgences étaient submergées, et entendre des propos rassurants, c’était presque choquant. »

– Un médecin urgentiste, témoin de la crise de 2003

Le bilan fut tragique : plus de 15 000 décès attribués à la canicule, principalement parmi les personnes âgées. Ce chiffre, révélé après coup, a transformé une vague de chaleur en tempête politique. Depuis, le syndrome Mattei désigne cette peur viscérale, pour tout ministre de la Santé, de reproduire une telle erreur de communication et de gestion.

Retour sur l’Été 2003 : Une Crise Inédite

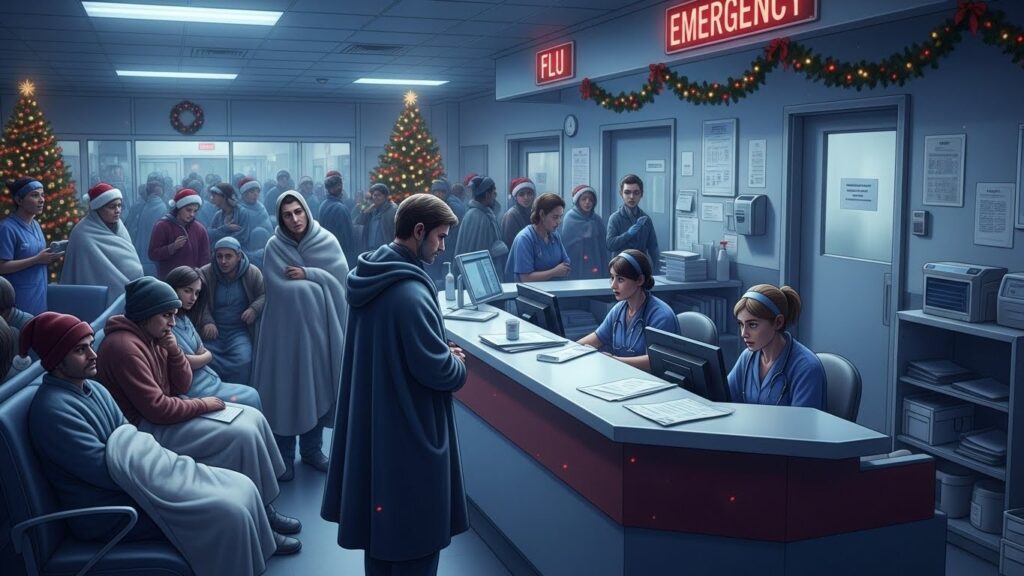

Pour comprendre l’ampleur du syndrome Mattei, il faut replonger dans l’été 2003. Les records de température s’enchaînaient. À Bordeaux, Toulouse ou encore Montauban, le mercure dépassait les 40 °C. Les nuits, dites tropicales, ne descendaient pas en dessous de 20 °C, empêchant les corps de récupérer. Les personnes âgées, particulièrement vulnérables, étaient les premières touchées. Mais les hôpitaux, déjà sous tension, n’étaient pas préparés à un tel afflux de patients.

J’ai discuté récemment avec un ancien infirmier qui travaillait dans un hôpital parisien à l’époque. Il m’a raconté des scènes de chaos : des couloirs bondés, des patients déshydratés, et un manque criant de moyens. « On faisait ce qu’on pouvait, mais on était dépassés », m’a-t-il confié. Ce sentiment d’abandon était amplifié par l’absence visible des autorités. Le ministre, en vacances dans le sud de la France, semblait déconnecté de la réalité.

- Records de chaleur : Des températures jamais vues depuis la création des réseaux d’observation météo.

- Hôpitaux débordés : Les urgences, sous-dotées, peinaient à gérer l’afflux de patients.

- Retard de réaction : Les mesures d’urgence n’ont été mises en place qu’en fin de crise.

Ce décalage a choqué. Comment un ministre pouvait-il apparaître en chemise légère, dans un cadre estival, alors que des milliers de personnes mouraient ? Cette image est restée comme un cas d’école de non-communication de crise.

Un Traumatisme pour les Ministres de la Santé

Depuis 2003, le syndrome Mattei plane comme une ombre sur chaque ministre de la Santé. Aucun ne veut être celui ou celle qui sera accusé d’avoir « manqué » une crise. Un ancien ministre, en poste dans les années 2020, a décrit cette période comme un « traumatisme collectif » pour le ministère. « On a tous cette image en tête, celle d’un ministre qui semble ne pas comprendre ce qui se passe », a-t-il expliqué.

« Chaque été, on redoute la canicule. On sait que si on ne réagit pas vite, on risque d’être pointé du doigt comme en 2003. »

– Un ancien conseiller ministériel

Ce traumatisme a conduit à une transformation profonde dans la gestion des vagues de chaleur. Aujourd’hui, les ministres sont briefés bien en amont. Des plans canicule sont activés dès les premières alertes météo. Des visites sur le terrain, dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, sont planifiées à l’avance, souvent à proximité des lieux de vacances des responsables politiques. Tout est fait pour éviter l’impression de désinvolture.

Une Communication de Crise Repensée

Si le syndrome Mattei a marqué les esprits, il a aussi servi de leçon. Les experts en communication de crise s’accordent à dire que la gestion des canicules a radicalement changé depuis 2003. Les ministres d’aujourd’hui savent qu’ils doivent être visibles, réactifs, et surtout, empathiques. Prenez l’exemple récent d’une ministre en visite dans une ville touchée par une vague de chaleur : elle s’est affichée avec un verre d’eau à la main, rappelant à tous l’importance de s’hydrater. Un geste simple, mais symbolique.

Pourtant, cette hyper-communication peut parfois sembler excessive. Une communicante spécialisée dans les crises sanitaires m’a confié : « Parfois, on a l’impression qu’ils en font trop, juste pour ne pas être accusés d’en faire trop peu. » Et c’est là que le syndrome Mattei montre son vrai visage : il a poussé les autorités à sur-réagir, à multiplier les gestes visibles, parfois au détriment de solutions de fond.

| Année | Événement | Impact |

| 2003 | Canicule historique | Plus de 15 000 décès |

| 2004 | Plan canicule instauré | Prévention renforcée |

| 2025 | Nouvelle vague de chaleur | Ministres sur le terrain dès le début |

Les Limites de la Prévention : Un Problème de Fond

Malgré ces avancées, tout n’est pas rose. Si la communication s’est améliorée, les urgences hospitalières restent un point faible. Entre 2003 et 2021, près de 75 000 lits d’hospitalisation ont été supprimés en France, selon des rapports officiels. Ce chiffre donne le vertige. Comment gérer une crise sanitaire d’ampleur avec moins de moyens ? C’est une question que je me pose souvent, et je ne suis pas le seul.

Les professionnels de santé, eux, ne mâchent pas leurs mots. « On peut avoir tous les plans canicule du monde, si les hôpitaux n’ont pas assez de personnel ou de lits, ça ne sert à rien », m’a lancé un urgentiste. Et il a raison. La communication, aussi bien rodée soit-elle, ne remplace pas les investissements nécessaires dans le système de santé.

- Manque de moyens : Les fermetures de lits d’hôpitaux limitent la capacité d’accueil.

- Pénurie de personnel : Les soignants sont souvent en sous-effectif, surtout en été.

- Prévention insuffisante : Les campagnes d’information ne touchent pas toujours les populations vulnérables.

Ce constat est d’autant plus frustrant que les canicules, avec le changement climatique, deviennent plus fréquentes et intenses. Les experts météo prédisent des étés de plus en plus chauds. Alors, comment faire pour ne pas revivre 2003 ?

Vers une Meilleure Gestion des Canicules ?

La bonne nouvelle, c’est que des progrès ont été faits. Depuis 2003, un plan canicule est activé chaque été. Il inclut des mesures concrètes : numéros verts pour informer la population, visites régulières dans les Ehpad, et campagnes de sensibilisation sur l’hydratation. Mais il reste du chemin à parcourir.

« On a appris à communiquer, mais on n’a pas encore appris à résoudre les problèmes structurels. »

– Une experte en communication de crise

Pour aller plus loin, certains proposent des solutions innovantes. Par exemple, des villes comme Paris ont multiplié les fontaines publiques pour permettre aux habitants de s’hydrater facilement. D’autres suggèrent de renforcer les équipes médicales en été, période où les effectifs sont souvent réduits. Mais tout cela a un coût, et les budgets hospitaliers, eux, ne suivent pas toujours.

En tant que rédacteur, je me demande parfois si on ne met pas trop l’accent sur l’image. Les ministres qui posent avec un verre d’eau, c’est bien. Mais ce qu’on veut, nous, citoyens, c’est un système de santé qui tienne la route, même quand le thermomètre s’affole.

Et Aujourd’hui ? La Canicule de 2025

En ce début juillet 2025, la France fait face à une nouvelle vague de chaleur. Les températures flirtent avec les 37 °C, et les nuits tropicales sont de retour. Mais cette fois, les autorités semblent avoir retenu la leçon. La ministre de la Santé, en déplacement dans une ville de l’Ouest, multiplie les messages de prévention. « Buvez un verre d’eau par heure », répète-t-elle, presque comme un mantra.

Cette réactivité est rassurante, mais elle ne doit pas masquer les failles persistantes. Les urgences signalent déjà une hausse des admissions, et les soignants, comme toujours, tirent la sonnette d’alarme. « On est mieux préparés qu’en 2003, mais on est encore loin du compte », m’a confié un médecin. Le syndrome Mattei est toujours là, tapi dans l’ombre, prêt à resurgir si l’on baisse la garde.

Le syndrome Mattei, c’est plus qu’une simple erreur de communication. C’est un rappel brutal que la santé publique ne se gère pas seulement avec des discours, mais avec des moyens, de la préparation, et une vraie écoute du terrain. Vingt-deux ans après, la France a progressé, mais la route est encore longue. Alors, la prochaine fois que le thermomètre s’emballe, espérons que nos dirigeants seront non seulement visibles, mais surtout efficaces.