Avez-vous déjà eu l’impression qu’une règle au travail allait trop loin ? Imaginez rentrer d’un déjeuner entre collègues, un moment convivial où vous avez siroté un verre, et vous retrouvez face à un alcootest imposé par votre patron. C’est exactement ce qui est arrivé à une employée australienne, licenciée pour avoir refusé ce test, avant de remporter une indemnisation de 63 000 dollars australiens. Cette affaire, qui a secoué le monde du travail en Australie, soulève des questions brûlantes : où se situe la frontière entre les droits des employés et les politiques strictes des entreprises ? Plongeons dans cette histoire captivante.

Quand un déjeuner d’équipe tourne au drame

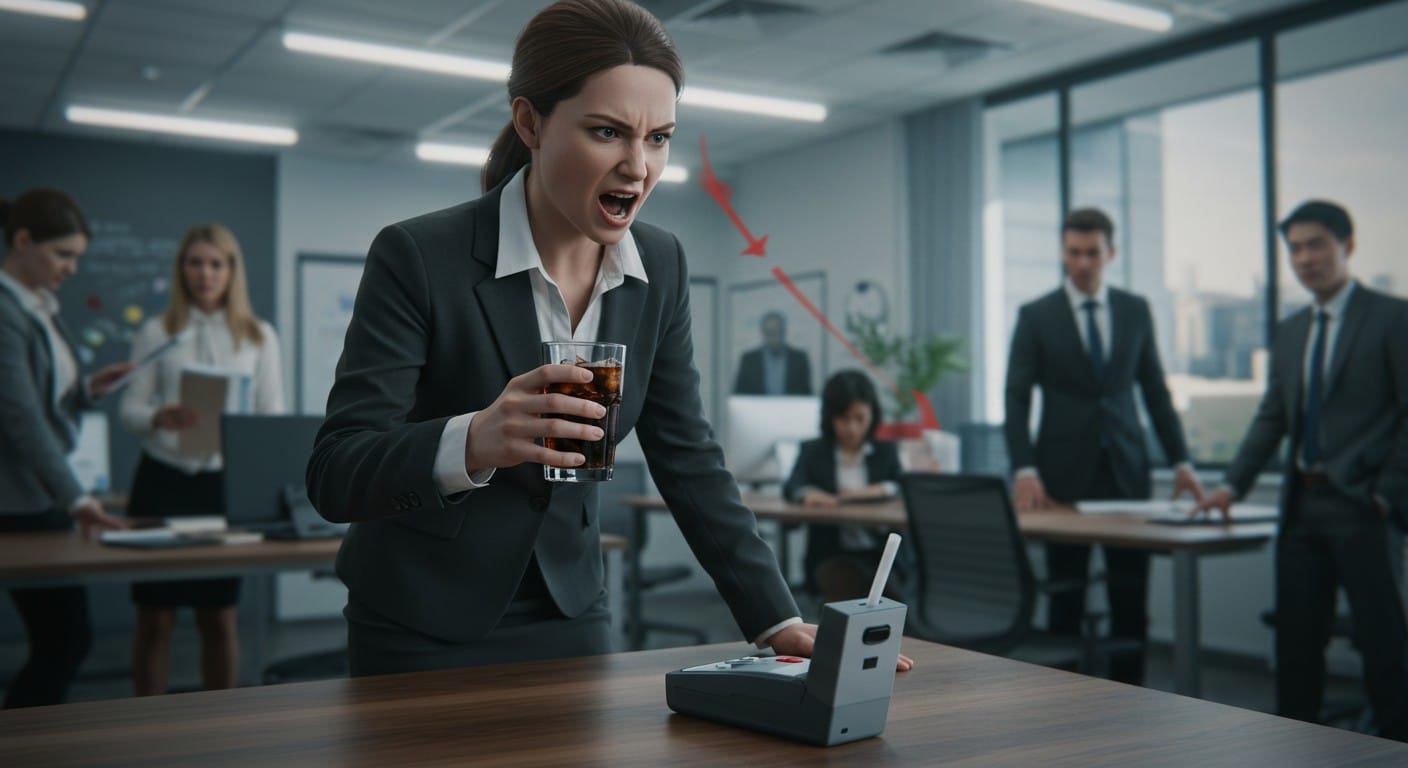

Retour en avril dernier, dans une entreprise de transport basée à Sydney. Une cadre, que nous appellerons Sarah pour préserver son anonymat, participe à un déjeuner d’équipe qui s’étire sur quatre heures. Rien d’extraordinaire, n’est-ce pas ? Ces moments sont souvent l’occasion de renforcer les liens entre collègues. Mais ce jour-là, tout bascule. À leur retour au bureau, un des collègues, un peu trop agité, perturbe l’ambiance et annonce sa démission dans un coup de théâtre. Le directeur, flairant un problème, décide alors d’imposer un test de dépistage d’alcool à Sarah et à un autre collègue présent au déjeuner. Une décision qui va changer la vie de cette employée.

Les politiques d’entreprise doivent équilibrer contrôle et respect des droits individuels.

– Expert en droit du travail

Sarah, qui occupait un poste de direction, admet avoir bu un seul verre – un bourbon mélangé à du soda, rien de bien méchant selon elle. Mais face à la demande de passer un alcootest, elle se sent humiliée, comme si on la soupçonnait sans raison. « Pourquoi moi ? » semble-t-elle se demander. Elle refuse catégoriquement, arguant qu’elle n’a rien à se reprocher et que ce test la met dans une position injuste. Ce choix, bien que courageux, va lui coûter cher… du moins, dans un premier temps.

Un licenciement jugé « déraisonnable »

Quatre jours après cet incident, Sarah reçoit une mauvaise nouvelle : elle est licenciée pour faute grave. La raison ? Son refus de se soumettre au test, perçu comme une violation des règles internes de l’entreprise. Mais était-ce vraiment justifié ? Selon la commission australienne en charge des litiges professionnels, la réponse est non. Après une audience, les juges ont tranché : l’entreprise a agi de manière déraisonnable. Ils ont estimé que les motifs pour exiger ce test n’étaient pas suffisamment clairs et que la procédure de licenciement manquait de rigueur.

Ce verdict est un coup dur pour l’entreprise, qui se retrouve condamnée à verser 63 000 dollars à Sarah en guise d’indemnisation. Cette somme, équivalant à environ 35 000 euros, couvre non seulement la perte de salaire, mais aussi le préjudice moral subi. Car oui, être licenciée du jour au lendemain pour une telle raison peut laisser des traces, tant sur le plan professionnel que personnel.

Une procédure de licenciement doit être claire, transparente et justifiée par des faits concrets.

Ce qui rend cette affaire encore plus intéressante, c’est le contexte. Sarah n’était pas une employée lambda : elle occupait un poste à responsabilités. Pourtant, son employeur n’a pas hésité à la sanctionner sans prendre le temps d’expliquer pourquoi elle, spécifiquement, devait passer ce test. D’après mon expérience, ce genre de situation peut vite créer un sentiment d’injustice, surtout quand les règles semblent appliquées de manière arbitraire.

Les dessous des politiques de dépistage en entreprise

Les tests d’alcoolémie ou de dépistage de drogue au travail ne sont pas rares, surtout dans des secteurs comme le transport, où la sécurité est primordiale. Mais jusqu’où une entreprise peut-elle aller pour imposer ce type de contrôle ? La réponse n’est pas si simple. D’un côté, les employeurs ont le droit, voire le devoir, de garantir un environnement de travail sûr. De l’autre, les employés ont des droits, notamment celui de ne pas être soumis à des mesures perçues comme intrusives sans justification claire.

- Politiques internes : Les entreprises doivent avoir des règles écrites et communiquées à tous les employés.

- Transparence : Toute demande de test doit être justifiée par des soupçons fondés ou des protocoles clairs.

- Proportionnalité : Les sanctions, comme un licenciement, doivent être proportionnelles à la faute.

Dans le cas de Sarah, la commission a pointé du doigt un manque de clarté dans les raisons du test. Était-ce parce que son collègue avait été perturbateur ? Ou parce que le déjeuner avait duré trop longtemps ? Sans explication précise, l’entreprise a outrepassé ses droits, transformant une simple suspicion en sanction disproportionnée.

Les conséquences pour Sarah : un nouveau départ

Après son licenciement, Sarah a traversé une période difficile. Pendant quatre semaines, elle s’est retrouvée sans emploi, une situation stressante pour quiconque, mais encore plus pour une cadre habituée à un certain niveau de responsabilité. Lorsqu’elle a finalement retrouvé un poste, son salaire était inférieur de 27 000 dollars par an à celui de son ancien emploi. Ce genre de revers peut sembler décourageant, mais la décision de la commission a au moins permis de rétablir une forme de justice.

J’ai toujours trouvé que les histoires comme celle de Sarah rappellent une vérité essentielle : le monde du travail est un équilibre délicat entre pouvoir et responsabilité. Les employeurs ont des attentes, mais les employés ont aussi des droits. Et quand cet équilibre est rompu, les conséquences peuvent être lourdes, tant pour l’individu que pour l’entreprise.

| Aspect | Détails | Impact |

| Licenciement | Refus d’alcootest | Perte d’emploi immédiate |

| Indemnisation | 63 000 $ australiens | Compensation financière |

| Nouvel emploi | Salaire réduit de 27 000 $ | Impact économique durable |

Un débat plus large : jusqu’où vont les droits des employés ?

Cette affaire ne se limite pas à une simple histoire de licenciement. Elle soulève des questions fondamentales sur les droits des employés et les limites des politiques d’entreprise. Peut-on exiger d’un salarié qu’il se soumette à un test sans preuve tangible d’un comportement inapproprié ? Et si oui, comment s’assurer que ces mesures ne deviennent pas un outil de contrôle excessif ?

Dans certains pays, les tests d’alcoolémie ou de drogue au travail sont strictement encadrés par la loi. En France, par exemple, de tels tests ne peuvent être imposés que dans des cas précis, comme pour des postes à risque (conducteurs, opérateurs de machines, etc.). Mais même dans ces cas, les employés doivent être informés à l’avance des conditions de ces contrôles. L’affaire australienne montre que, sans un cadre clair, les entreprises risquent de se retrouver dans des situations juridiquement fragiles.

Les droits des employés ne doivent jamais être sacrifiés au nom de politiques mal définies.

– Avocat spécialisé en droit du travail

Ce qui me frappe dans cette histoire, c’est la rapidité avec laquelle une situation banale – un déjeuner d’équipe – peut dégénérer en un conflit majeur. Cela nous rappelle que la communication et la transparence sont essentielles dans toute organisation. Si l’entreprise avait pris le temps d’expliquer pourquoi le test était nécessaire, peut-être que Sarah aurait réagi différemment. Mais en l’absence de dialogue, le malentendu s’est transformé en licenciement, puis en bataille juridique.

Et maintenant ? Les leçons à tirer

Alors, que retenir de cette affaire ? D’abord, elle met en lumière l’importance d’une politique d’entreprise claire. Les employeurs doivent s’assurer que leurs règles sont bien définies, communiquées et appliquées de manière équitable. Ensuite, elle montre que les employés ont le droit de contester des décisions qu’ils jugent injustes, surtout lorsqu’elles manquent de fondement. Enfin, elle rappelle que la justice, bien que parfois lente, peut rétablir l’équilibre.

- Clarifiez les règles : Les entreprises doivent établir des protocoles précis pour les tests de dépistage.

- Communiquez : Expliquer pourquoi une mesure est prise peut éviter bien des malentendus.

- Respectez les droits : Les employés ne sont pas des pions, ils ont des droits à faire valoir.

Pour Sarah, cette victoire est douce-amère. Oui, elle a obtenu une indemnisation, mais elle a aussi dû repartir de zéro dans un nouvel emploi moins bien rémunéré. Cette histoire nous pousse à réfléchir : et si c’était nous ? Aurions-nous accepté le test, ou aurions-nous tenu bon, comme Sarah ? Une chose est sûre : ce genre d’affaire ne laisse personne indifférent, et elle continuera de faire débat dans les bureaux du monde entier.

En fin de compte, cette histoire n’est pas seulement celle d’un licenciement ou d’une indemnisation. C’est un rappel que le monde du travail est un espace où se croisent des intérêts parfois contradictoires. Les entreprises veulent de la discipline, les employés veulent du respect. Trouver le juste milieu, c’est peut-être le vrai défi de demain.