Imaginez-vous en train de construire, jour après jour, un projet qui représente des années de votre vie. Des nuits blanches, des calculs interminables, des expériences minutieusement préparées… et puis, du jour au lendemain, tout s’arrête. Pas parce que vous avez échoué, non, mais parce que votre lieu de travail, votre laboratoire, est soudainement fermé pour des raisons obscures. C’est exactement ce que vivent des dizaines de doctorants dans une grande université française. Une situation qui, je dois l’avouer, m’a personnellement interpellé par son absurdité et son injustice. Comment peut-on laisser des jeunes chercheurs, l’avenir de la science, dans un tel flou ?

Depuis plusieurs semaines, un campus scientifique d’excellence est plongé dans une crise inattendue. Des bâtiments flambant neufs, dédiés à des recherches de pointe, ont été vidés de leurs occupants. La cause ? Un risque chimique potentiel lié à des produits utilisés dans les laboratoires. Une situation qui soulève des questions brûlantes : comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les conséquences pour les doctorants ? Et surtout, que faire pour éviter que ce genre de crise ne se reproduise ?

Une Fermeure Brutale Qui Bouscule Tout

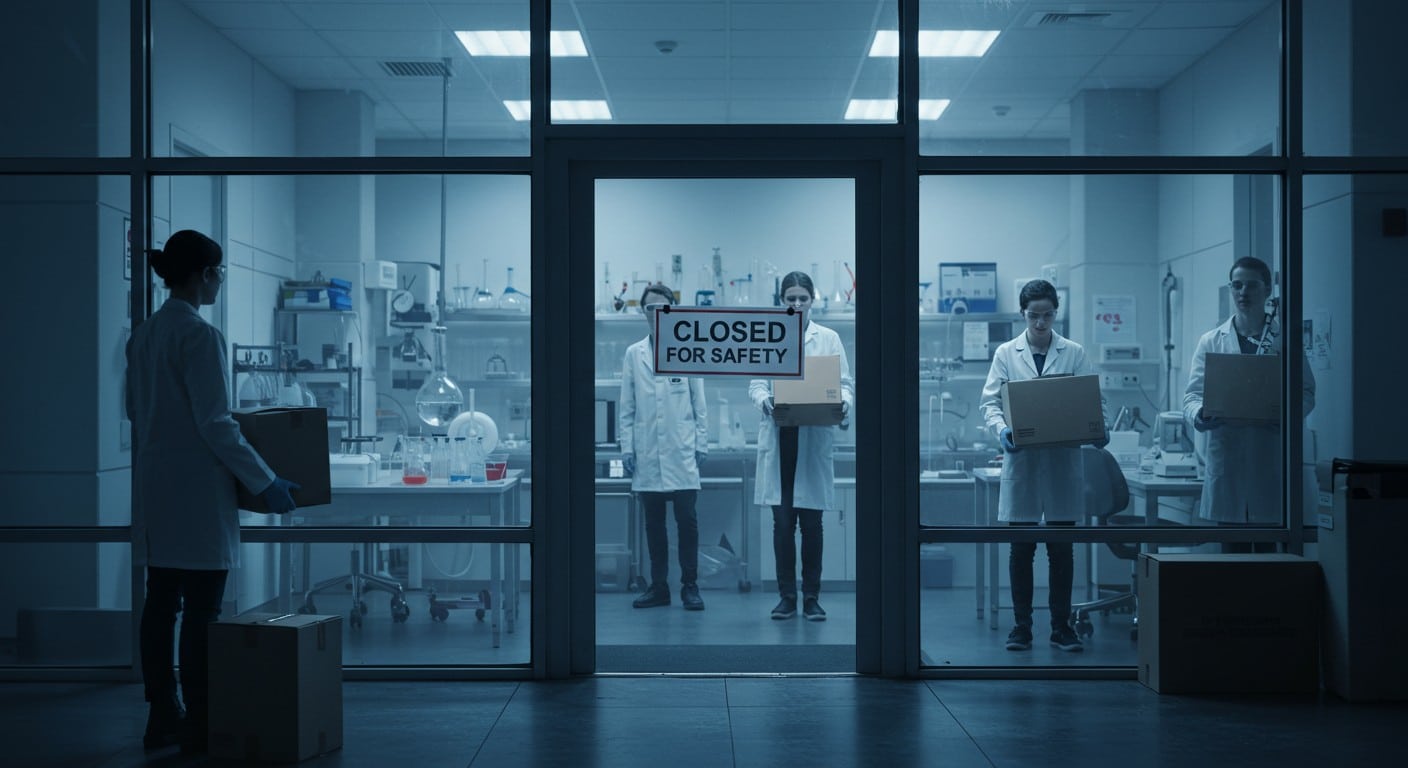

Depuis mi-septembre, plusieurs bâtiments scientifiques d’une université renommée sont fermés. Les portes vitrées, autrefois ouvertes aux étudiants et chercheurs, affichent désormais des pancartes laconiques : Fermé jusqu’à nouvel ordre. Selon des sources officielles, un dysfonctionnement du système de ventilation serait à l’origine du problème, avec un risque d’exposition à des substances chimiques. Un recensement des produits dangereux est en cours, mais pour l’instant, aucune date de réouverture n’est avancée. Ce flou, c’est ce qui rend la situation si frustrante.

Pour les étudiants en licence ou master, l’impact est déjà significatif : les travaux pratiques, essentiels pour leur apprentissage, sont suspendus. Mais pour les doctorants, c’est une tout autre histoire. Eux, qui passent leurs journées à manipuler des équipements de pointe et à conduire des expériences parfois prévues sur plusieurs années, se retrouvent littéralement à la rue. Leurs recherches, souvent liées à des financements ou des échéances strictes, sont en pause. Et ça, c’est un véritable cauchemar.

« On est comme des nomades, on cherche un refuge pour continuer notre travail. »

– Un doctorant en chimie

Des Doctorants Dans l’Incertitude

Pour mieux comprendre l’ampleur du problème, prenons l’exemple d’un doctorant en deuxième année, qu’on appellera Julien*. Ce jeune chercheur, spécialisé en biologie moléculaire, devait analyser des échantillons pour sa thèse. Mais avec la fermeture des laboratoires, ses expériences sont à l’arrêt. « J’ai l’impression de perdre des mois de travail », confie-t-il, un carton de matériel sous le bras. Comme d’autres, il bénéficie d’un accès limité au bâtiment, une demi-heure par semaine, pour récupérer des affaires. Mais sans les machines spécifiques de son labo, il doit tout repenser.

Certains doctorants, plus chanceux, ont trouvé des solutions temporaires. Julien, par exemple, a été accueilli dans un autre centre de recherche. Mais ce n’est pas idéal : les équipements ne sont pas les mêmes, et les méthodes d’analyse diffèrent. « C’est comme si on me demandait de cuisiner un plat gastronomique avec une poêle et un micro-ondes », ironise-t-il. D’autres, comme Clara*, en troisième année de thèse, n’ont pas cette chance. « Je transforme mon salon en bureau, mais pour les expériences, je suis bloquée », explique-t-elle, visiblement épuisée par l’incertitude.

- Recherches suspendues : Les expériences en cours, souvent coûteuses, sont abandonnées ou reportées.

- Conditions dégradées : Les doctorants relogés dans d’autres laboratoires manquent d’équipements adaptés.

- Stress et incertitude : L’absence d’informations claires sur la réouverture amplifie l’angoisse.

Un Problème de Santé Publique ?

Ce qui rend cette crise encore plus inquiétante, c’est la question de la santé des chercheurs. Depuis l’ouverture des bâtiments en 2022, plusieurs d’entre eux avaient signalé des odeurs chimiques persistantes. Certains ont même rapporté des symptômes : maux de tête, irritations des yeux, crises d’asthme. Un courrier envoyé à la direction en décembre dernier alertait déjà sur ces problèmes. Mais les tests réalisés à l’époque n’avaient rien révélé d’alarmant. Aujourd’hui, ces conclusions sont remises en question.

« Ça fait trois ans qu’on respire ça. On se demande ce qu’on a inhalé tout ce temps. »

– Un chercheur expérimenté

Ce n’est pas la première fois qu’un bâtiment universitaire doit fermer pour des raisons de sécurité. Mais ici, l’ampleur du problème et l’absence de communication claire alimentent la colère. Les chercheurs se sentent abandonnés, et beaucoup se demandent si leur santé a été mise en danger. Pourquoi les alertes ont-elles été ignorées si longtemps ? C’est une question qui mérite des réponses, et vite.

Les Conséquences à Long Terme

Si la fermeture des laboratoires devait se prolonger, les conséquences pourraient être dramatiques. Pour les doctorants, chaque mois perdu est un retard dans la validation de leur thèse, ce qui peut compromettre leurs carrières. Pour l’université, c’est une question de crédibilité. Ce campus, présenté comme un joyau de la recherche, risque de voir son image ternie. Et pour la science française, déjà confrontée à des défis de financement, c’est un coup dur.

Pourtant, il y a un espoir. Certains laboratoires pourraient rouvrir partiellement dès que les zones seront déclarées sûres. Mais pour l’instant, les autorités universitaires restent prudentes, plaçant la sécurité au-dessus de tout. Une décision louable, mais qui ne résout pas le problème immédiat des doctorants. Comment vont-ils rattraper le temps perdu ? Et surtout, comment éviter que ce genre de crise ne se reproduise ?

| Aspect | Impact | Solution envisagée |

| Recherches doctorales | Retards, abandons de projets | Relocalisation temporaire |

| Santé des chercheurs | Risques d’exposition chimique | Tests approfondis |

| Crédibilité universitaire | Image ternie | Communication transparente |

Des Solutions pour Rebondir

Face à cette crise, des initiatives émergent. Certains doctorants, comme Julien, collaborent avec d’autres institutions pour poursuivre leurs travaux. D’autres explorent des solutions numériques, comme des simulations informatiques, pour avancer sans laboratoire. Mais ces alternatives ne remplacent pas un laboratoire de pointe. Les universités doivent agir vite : relocaliser les chercheurs, renforcer les contrôles de sécurité, et surtout, communiquer.

Ce que cette crise révèle, c’est l’importance d’une gestion proactive des infrastructures scientifiques. Les bâtiments modernes, aussi impressionnants soient-ils, ne sont rien sans des systèmes fiables. Et si j’osais une opinion personnelle, je dirais que cette situation est un rappel brutal : la recherche, c’est l’avenir, mais elle repose sur des humains. Ignorer leurs alertes, c’est compromettre cet avenir.

- Améliorer la communication : Les doctorants ont besoin de transparence sur la réouverture.

- Investir dans la sécurité : Des contrôles réguliers des systèmes de ventilation sont essentiels.

- Soutenir les doctorants : Proposer des financements ou des délais prolongés pour compenser les retards.

Et Après ? Une Leçon à Tirer

Si cette crise a un mérite, c’est de mettre en lumière les failles d’un système parfois trop focalisé sur l’image et pas assez sur la sécurité. Les doctorants, ces héros méconnus de la science, méritent mieux. Ils ne demandent qu’à travailler, à innover, à faire avancer la connaissance. Mais pour cela, ils ont besoin d’un environnement sûr et de réponses claires.

Alors, que nous apprend cette situation ? Que la recherche, aussi prestigieuse soit-elle, repose sur des bases fragiles. Un système de ventilation défaillant peut tout arrêter. Une communication floue peut transformer une crise en cauchemar. Mais surtout, elle nous rappelle que les jeunes chercheurs, souvent dans l’ombre, sont les premiers touchés par ces dysfonctionnements. Espérons que cette histoire serve de leçon pour l’avenir.

« La science, c’est l’avenir, mais elle a besoin de conditions décentes pour avancer. »

– Un observateur du milieu universitaire

En attendant, les doctorants continuent de chercher des refuges, des solutions, des réponses. Leur résilience force le respect, mais elle ne devrait pas être une nécessité. La science mérite mieux, eux aussi.