Imaginez un monde où l’on pourrait capturer l’eau dans l’air brûlant d’un désert ou piéger le dioxyde de carbone pour freiner le réchauffement climatique. Ce rêve, qui semblait appartenir à la science-fiction il y a encore quelques décennies, est aujourd’hui une réalité grâce à des esprits brillants. En 2025, le prix Nobel de chimie a été décerné à trois pionniers : Susumu Kitagawa, Omar M. Yaghi et Richard Robson. Leur travail sur les structures métallo-organiques (MOFs, pour Metal-Organic Frameworks) ouvre des perspectives fascinantes pour l’avenir de l’énergie, de l’environnement et bien plus encore. Mais qu’est-ce qui rend ces matériaux si spéciaux ? Accrochez-vous, je vous emmène dans un voyage au cœur de la chimie moderne.

Une Révolution Chimique : Les Structures Métallo-Organiques

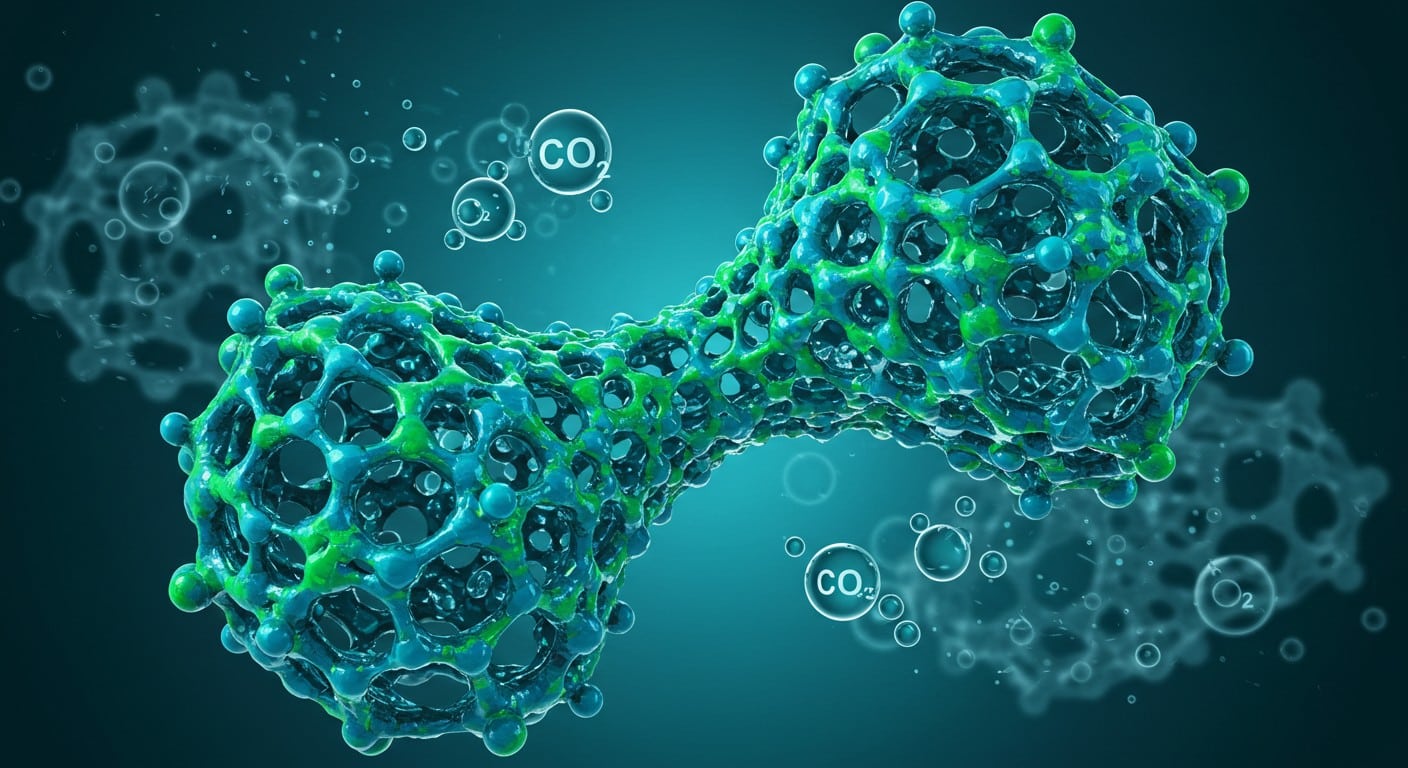

Quand j’ai entendu parler des MOFs pour la première fois, j’ai eu du mal à saisir leur potentiel. Des matériaux poreux, capables d’agir comme des éponges moléculaires ? Ça semblait presque trop beau pour être vrai. Pourtant, ces structures, composées d’ions métalliques liés à des molécules organiques, forment des réseaux tridimensionnels d’une précision incroyable. Leur particularité ? Une porosité exceptionnelle, qui leur permet de capturer, stocker ou libérer des gaz et des liquides avec une efficacité inégalée.

Selon des experts du domaine, ces matériaux sont comparables à des cages microscopiques capables de piéger des molécules spécifiques. Imaginez une éponge capable de ne retenir que l’eau salée ou uniquement le CO2 dans un mélange de gaz. C’est exactement ce que permettent les MOFs, grâce à leur structure modulable à l’échelle atomique.

Les structures métallo-organiques sont comme des Lego moléculaires : on peut les assembler pour répondre à des besoins précis, que ce soit pour l’énergie ou l’environnement.

– Un chercheur en chimie des matériaux

Qui Sont les Lauréats du Nobel 2025 ?

Le trio récompensé cette année n’a pas été choisi au hasard. Chacun a apporté une contribution unique au développement des MOFs. Susumu Kitagawa, chercheur japonais, est connu pour ses travaux sur la flexibilité des MOFs, permettant à ces structures de s’adapter à différents gaz. Omar M. Yaghi, d’origine jordanienne et basé aux États-Unis, a été un pionnier dans la conception de MOFs à haute porosité, ouvrant la voie à des applications comme la capture de CO2. Quant à Richard Robson, né en Grande-Bretagne, il a posé les bases théoriques de ces structures dès les années 1990, un travail visionnaire qui continue d’inspirer.

Ce qui me frappe, c’est la complémentarité de leurs approches. Kitagawa apporte une touche d’ingéniosité japonaise, Yaghi une vision globale et pratique, et Robson une rigueur conceptuelle. Ensemble, ils forment une équipe de rêve pour la chimie moderne.

Pourquoi les MOFs Changent la Donne

Les applications des structures métallo-organiques sont aussi variées que fascinantes. Voici quelques-unes des plus prometteuses :

- Capture du CO2 : Les MOFs peuvent piéger le dioxyde de carbone avec une précision chirurgicale, offrant une solution potentielle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

- Stockage d’énergie : Ces matériaux permettent de stocker l’hydrogène ou le méthane, des carburants propres, de manière plus sûre et efficace.

- Récupération d’eau : Dans les régions arides, les MOFs peuvent extraire l’humidité de l’air, offrant une source d’eau potable là où elle manque cruellement.

- Catalyse chimique : Ils accélèrent des réactions chimiques essentielles dans l’industrie, tout en réduisant les déchets.

Ce qui m’impressionne le plus, c’est leur polyvalence. On pourrait comparer les MOFs à un couteau suisse de la chimie : ils s’adaptent à une multitude de défis. Mais comment en est-on arrivé là ?

Un Voyage dans le Temps : L’Histoire des MOFs

Les MOFs ne sont pas sortis de nulle part. Dès les années 1990, Richard Robson imaginait des structures capables de combiner des métaux et des composés organiques pour former des réseaux poreux. À l’époque, l’idée semblait audacieuse, presque farfelue. Mais les progrès technologiques, notamment en spectroscopie et en modélisation moléculaire, ont permis de concrétiser cette vision.

Omar M. Yaghi a ensuite repris le flambeau, développant des MOFs avec des porosités records. Ses travaux ont montré qu’on pouvait concevoir des matériaux sur mesure, adaptés à des applications spécifiques. Kitagawa, de son côté, a exploré la flexibilité dynamique de ces structures, permettant aux MOFs de « respirer » en fonction des molécules qu’ils capturent.

Ce qui me fascine, c’est comment ces découvertes, nées dans des laboratoires, ont des répercussions concrètes. Par exemple, dans certaines régions du monde, des prototypes de MOFs sont déjà testés pour produire de l’eau potable à partir de l’air. Qui aurait cru qu’une idée aussi abstraite pouvait changer des vies ?

| Application | Problème résolu | Impact potentiel |

| Capture de CO2 | Émissions de gaz à effet de serre | Ralentissement du changement climatique |

| Stockage d’hydrogène | Transition vers des énergies propres | Véhicules à hydrogène plus viables |

| Récupération d’eau | Pénurie d’eau potable | Accès à l’eau dans les déserts |

Un Nobel dans un Contexte Scientifique Tendu

Ce prix Nobel arrive à un moment où la recherche scientifique fait face à des défis majeurs. Dans certains pays, des coupes budgétaires menacent les laboratoires. Un chercheur en physique, récemment récompensé, a même qualifié la situation de « désastreuse » pour l’avenir de la science. Pourtant, des découvertes comme celles des MOFs rappellent l’importance d’investir dans la recherche fondamentale.

Les coupes dans les budgets de recherche risquent de freiner des avancées qui pourraient sauver des vies ou préserver notre planète.

– Un scientifique primé

Personnellement, je trouve ça frustrant. Comment peut-on limiter les fonds pour des travaux qui, comme ceux de Kitagawa, Yaghi et Robson, pourraient littéralement changer le monde ? C’est un paradoxe : on célèbre les génies d’aujourd’hui tout en compliquant la vie des génies de demain.

Et Après ? Les Perspectives des MOFs

Alors, où va-t-on avec les MOFs ? Les experts s’accordent à dire que leur potentiel est loin d’être épuisé. Voici quelques pistes pour l’avenir :

- Énergie verte : Les MOFs pourraient rendre le stockage de l’hydrogène plus économique, accélérant la transition vers des carburants propres.

- Médecine : Certains envisagent leur utilisation pour transporter des médicaments dans le corps de manière ciblée.

- Industrie chimique : En catalysant des réactions plus efficacement, les MOFs pourraient réduire l’empreinte carbone des usines.

Ce qui me donne de l’espoir, c’est que ces matériaux ne sont pas juste une curiosité de laboratoire. Ils sont déjà testés dans des applications réelles, comme des filtres à CO2 ou des systèmes de purification d’eau. Mais il reste des défis : produire des MOFs à grande échelle à un coût abordable n’est pas une mince affaire.

Le Nobel, Symbole d’Espoir et de Défi

Chaque année, les prix Nobel nous rappellent que la science, c’est avant tout une aventure humaine. Les travaux de Kitagawa, Yaghi et Robson ne sont pas seulement des prouesses techniques ; ils incarnent une vision d’un monde plus durable, plus équitable. Mais pour que cette vision devienne réalité, il faudra plus que des médailles et des chèques. Il faudra des investissements, de la persévérance et, soyons honnêtes, un peu de courage politique.

En repensant à cette annonce, je me dis que les MOFs sont une métaphore parfaite de la science elle-même : des structures complexes, fragiles mais incroyablement puissantes, capables de capturer l’essentiel pour transformer le monde. Et vous, que pensez-vous de cette révolution chimique ? Est-ce qu’elle pourrait changer la donne pour notre planète ?

Pour conclure, le Nobel de chimie 2025 est bien plus qu’une récompense. C’est un appel à soutenir la recherche, à rêver grand et à croire en la capacité de la science à résoudre les problèmes les plus pressants de notre époque. Les MOFs ne sont qu’un début. Qui sait ce que les prochaines décennies nous réservent ?