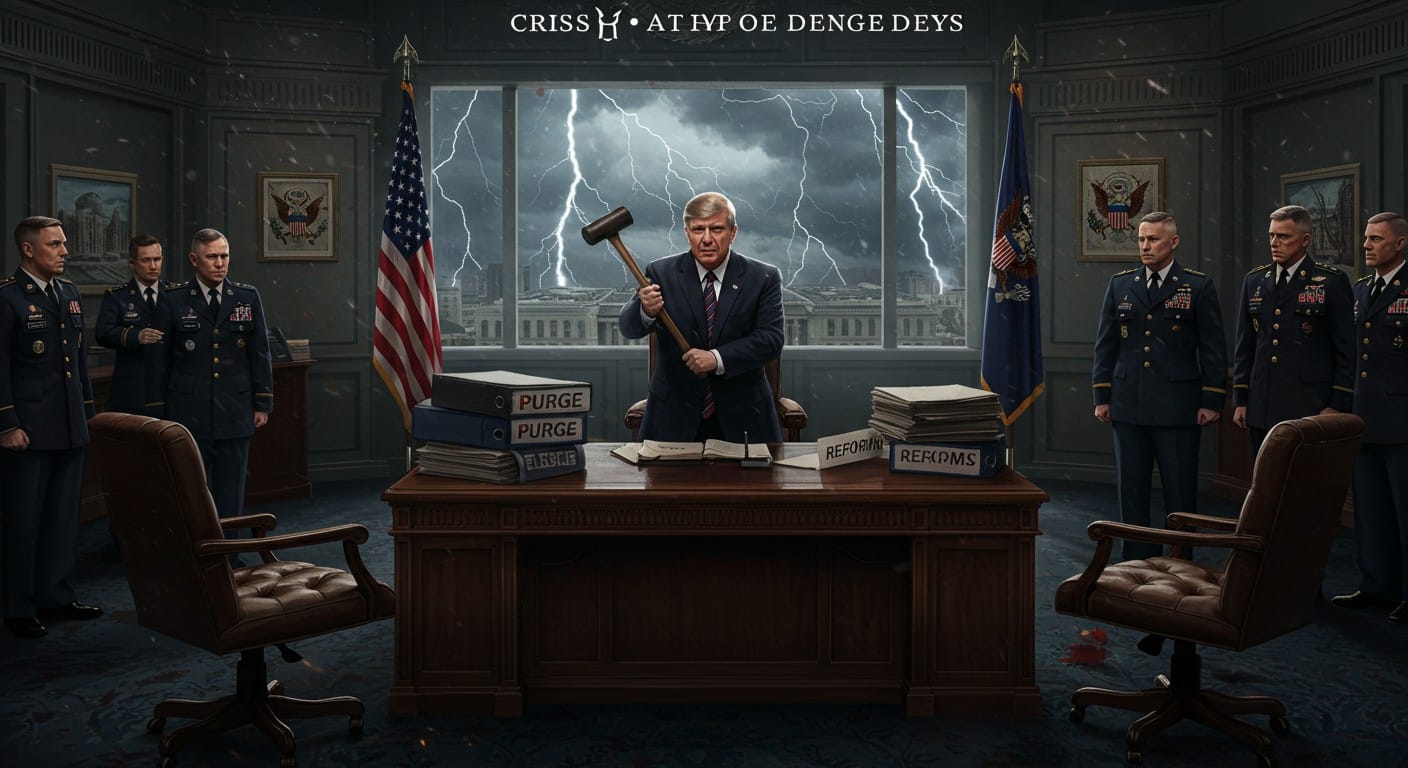

Imaginez un instant : vous êtes un général chevronné, convoqué d’urgence depuis un poste avancé au Moyen-Orient, pour assister à un discours qui pourrait bien redessiner les contours de votre carrière. La salle est bondée, l’air chargé d’électricité, et soudain, une phrase tombe comme un couperet. « Si vous n’aimez pas ce que je vais dire, la porte est ouverte… mais n’oubliez pas votre grade en partant. » Un rire nerveux parcourt l’assemblée, mais derrière, c’est la consternation. C’est le genre de scène qui n’arrive que dans les films de conspiration, non ? Eh bien, pas tout à fait. Depuis le retour au pouvoir de l’ancien président, le cœur même de la défense américaine bat la chamade. Et moi, en tant que passionné de géopolitique, j’avoue que ça me donne des frissons – pas tant par peur, mais par fascination pour ce qui se trame dans les couloirs du pouvoir.

Une institution millénaire sous le feu des projecteurs

Le Pentagone, ce mastodonte de béton et de secrets, a toujours été un pilier stoïque de la superpuissance américaine. Construit pendant la Seconde Guerre mondiale, il symbolise la résilience, la stratégie froide et une neutralité apparente face aux soubresauts politiques. Pourtant, ces derniers mois, il est devenu le théâtre d’une pièce bien plus dramatique : une série de mouvements telluriques qui ébranlent ses fondations. Des démissions en cascade, des licenciements qui sentent la vengeance, et une contestation sourde qui monte des rangs. Tout ça sous l’égide d’une administration qui semble déterminée à remodeler l’armée à son image. Franchement, quand on y pense, c’est comme si on prenait un vieux chêne centenaire et qu’on le secouait jusqu’aux racines – impressionnant, mais risqué.

Et si on creusait un peu ? Ce n’est pas juste une anecdote de couloir. C’est une vague qui touche directement à la sécurité nationale, à l’équilibre des pouvoirs, et même à la démocratie elle-même. Parce que, soyons honnêtes, quand le chef des armées commence à purger ses propres troupes pour des raisons qui flirtent avec la politique partisane, on se demande : où s’arrête la réforme et où commence le règlement de comptes ? J’ai passé des heures à décortiquer les rapports, les témoignages anonymes, et ça m’a laissé un goût amer. Mais aussi, je l’admets, une pointe d’excitation journalistique – parce que comprendre ces dynamiques, c’est un peu comme assembler un puzzle géant où chaque pièce révèle un nouveau scandale.

Dans les rangs de l’armée, on murmure que l’institution n’a jamais été aussi vulnérable à l’agenda personnel d’un dirigeant.

– Un observateur averti des affaires militaires

Cette citation, glanée dans les cercles bien informés, résume bien l’atmosphère. Mais avant de plonger dans les détails croustillants, revenons aux origines de cette tempête. Tout a vraiment commencé avec le retour triomphal – ou controversé, selon le point de vue – à la Maison Blanche. Une équipe au complet, des alliés fidèles, et une promesse : nettoyer les écuries d’Augias de Washington. Le Département de la Défense n’a pas été épargné. Loin de là.

Les premières secousses : une vague de changements nominatifs

Par où commencer ? Peut-être par le poste le plus symbolique : celui de secrétaire à la Défense, rebaptisé de manière provocatrice « ministre de la Guerre » par les nouveaux maîtres du jeu. Ce choix n’est pas anodin. Il évoque des époques révolues, des conflits sans fin, et une rhétorique qui colle parfaitement à une vision musclée de la politique étrangère. Le titulaire ? Un visage connu des cercles conservateurs, un ancien commentateur télé qui n’a jamais caché son admiration pour les méthodes directes. Son CV ? Impressionnant pour un baroudeur médiatique, mais light en matière de gestion d’une machine de guerre de 3 millions d’employés. Personnellement, je trouve ça audacieux – presque trop. Comme nommer un chef cuisinier à la tête d’un orchestre symphonique. Ça peut marcher, ou ça peut virer au chaos.

Et le chaos, il n’a pas tardé. Dès l’été, une série de nominations a fait grincer des dents. Des postes clés occupés par des loyalistes, des conseillers spéciaux aux profils atypiques. Prenez l’exemple d’un adjoint pressenti pour les opérations : un entrepreneur du secteur tech, plus habitué aux algorithmes qu’aux théâtres d’opérations. Les généraux, eux, ont vu rouge. Pas littéralement, mais presque. Des réunions tendues, des memos internes qui fuient, et bientôt, les premières démissions. Un admiral de haut rang claque la porte, invoquant des « divergences insurmontables sur la doctrine ». Un autre suit, citant une « perte de confiance dans la chaîne de commandement ». C’est le début d’une hémorragie.

- Admirals et généraux partant pour des raisons doctrinales.

- Conseillers spéciaux aux backgrounds médiatiques ou entrepreneuriaux.

- Memos fuités révélant des tensions internes.

Ces points, loin d’être exhaustifs, dessinent un tableau clair : l’institution craque sous la pression d’une vision imposée d’en haut. Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg.

Les purges : quand la vengeance rime avec efficacité

Passons à la vitesse supérieure. Les licenciements. Pas des ajustements mineurs, non : une vraie purge idéologique. Des centaines de cadres, des officiers supérieurs, éjectés pour des motifs qui oscillent entre incompétence présumée et loyauté douteuse. Imaginez : un matin, vous êtes en charge d’une division stratégique ; le soir, vous rangez vos médailles dans une boîte. Les raisons officielles ? « Réorganisation pour plus d’efficacité ». Mais en off, c’est une chasse aux sorcières contre ceux soupçonnés d’avoir servi l’administration précédente. D’après des sources bien placées, plus de 200 postes ont été touchés en quelques semaines. C’est du jamais-vu depuis les années 70.

Pourquoi tant de hâte ? La réponse est dans l’air du temps : une administration obsédée par les « ennemis intérieurs ». Ce concept, popularisé dans les discours enflammés, vise quiconque est perçu comme un frein à l’agenda – qu’il s’agisse de progressistes infiltrés ou simplement de bureaucrates trop attachés à la neutralité. J’ai toujours pensé que l’armée devait être un rempart contre la politique partisane, et là, on dirait qu’on l’utilise comme un outil. C’est troublant, non ? Et les conséquences ? Une paranoïa qui s’installe, des promotions gelées, et une créativité étouffée chez les jeunes officiers qui craignent de dire un mot de travers.

| Type de poste touché | Nombre approximatif | Motif invoqué |

| Officiers supérieurs | 150 | Réorganisation |

| Cadres administratifs | 80 | Efficacité accrue |

| Conseillers stratégiques | 50 | Loyauté requise |

Ce tableau rudimentaire, basé sur des estimations publiques, montre l’ampleur. Mais derrière les chiffres, des histoires humaines. Un colonel, père de famille, se retrouve au chômage après 30 ans de service. Une analyste brillante, mutée à un poste subalterne pour avoir critiqué une politique en interne. Ces cas isolés forment un pattern inquiétant.

La peur est le meilleur allié de l’autorité quand elle est mal utilisée.

Exactement. Et cette peur, elle se propage comme une traînée de poudre.

Le discours qui a tout fait basculer

Revenons à cette scène inaugurale que j’évoquais au début. La semaine dernière, 800 généraux et hauts gradés, arrachés à leurs bases pour un briefing présidentiel. La salle du Pentagone, habituellement un havre de calme stratégique, vibre d’une tension palpable. Le leader entre, flanqué de son ministre de la Guerre, et lâche cette bombe : une menace voilée contre quiconque oserait contester. Pas de rire franc cette fois ; un silence de plomb. Suivi d’applaudissements forcés. C’était le signal : d’accord ou dehors.

Ce discours n’était pas anodin. Il posait les bases d’une doctrine nouvelle : l’armée au service de la politique intérieure. Fini les ambiguïtés ; place à une mobilisation contre les « menaces domestiques ». Des exercices simulés contre des émeutes urbaines, des budgets réalloués vers la surveillance intérieure. Les stratèges traditionnels hurlent intérieurement : c’est une dérive, un misuse flagrant d’une institution sacrée. Moi, je me dis que c’est le genre de moment où l’histoire bascule. Comme en 1974 avec Watergate, mais en pire, parce que ici, c’est l’armée qui trinque.

- Convoquer les élites militaires pour un message clair.

- Instiller la peur via des menaces sur les carrières.

- Annoncer une réorientation vers les affaires intérieures.

Ces étapes, méthodiques, ont marqué un tournant. Et les réactions n’ont pas tardé.

Contestations en sourdine : la voix des silencieux

Dans une armée où la hiérarchie est reine, contester ouvertement, c’est du suicide professionnel. Pourtant, les fissures apparaissent. Des lettres anonymes circulent, des pétitions masquées sur des forums sécurisés. Un groupe d’officiers retraités publie un communiqué mesuré, appelant à « préserver l’intégrité apolitique des forces armées ». C’est poli, mais ça pèse. Et puis, il y a les fuites : des documents internes révélant des plans pour « nettoyer » les rangs des « éléments non alignés ».

Parmi les contestataires, on trouve des profils variés : des vétérans du Vietnam traumatisés par les ingérences passées, des jeunes capitaines imprégnés des valeurs démocratiques de West Point. Une anecdote qui m’a marqué : un major, interviewé sous couvert d’anonymat, confie : « On nous demande de servir le pays, pas un parti. C’est comme si on transformait nos tanks en outils électoraux. » Touchant, non ? Et révélateur d’un malaise profond qui pourrait, à terme, miner la cohésion.

Mais attention, ce n’est pas une révolte ouverte. C’est une érosion lente, comme l’eau qui use la pierre. Des promotions bloquées, des talents qui partent vers le privé, une moralité en berne. Les experts s’inquiètent : comment maintenir une supériorité militaire si l’institution est gangrénée par la politique ?

Impacts sur la sécurité : un risque calculé ?

Zoomons maintenant sur les retombées concrètes. La sécurité nationale, ce n’est pas qu’un slogan ; c’est des vies, des alliances, des équilibres mondiaux. Avec ces remous, les alliés s’inquiètent. L’OTAN murmure, la Chine observe, la Russie ricane peut-être. Des briefings retardés, des stratégies revues à la hâte – tout ça coûte cher. Financièrement d’abord : des milliards en litiges pour licenciements abusifs. Humainement ensuite : une perte de savoir-faire irremplaçable.

Prenez les opérations en cours. Au Moyen-Orient, où les tensions montent, qui pilote vraiment ? Des officiers intérimaires, souvent moins expérimentés. En Asie-Pacifique, face à la montée en puissance chinoise, les plans de contingence sont-ils solides ? Les doutes sèment le chaos. Et intérieurement, c’est pire : une armée divisée ne peut pas répondre efficacement à une crise domestique, ironiquement.

L’armée est le bouclier du peuple, pas l’épée d’un homme.

– Un historien militaire respecté

Cette phrase résonne particulièrement. Parce que, au fond, c’est ça le cœur du problème : une instrumentalisation qui érode la confiance publique.

Les figures clés : portraits d’une administration en marche

Impossible de parler de cette tempête sans évoquer les acteurs principaux. D’abord, le retour du magnat de l’immobilier à la tête de l’exécutif : une figure polarisante, maître en communication choc et en nominations surprises. Son vice-président, un jeune loup de la politique conservatrice, avait annoncé la couleur dès février : « Un nouveau shérif en ville. » Et il n’a pas menti.

Ensuite, le ministre de la Guerre lui-même. Baroudeur des plateaux télé, il incarne cette fusion entre spectacle et stratégie. Ses discours ? Du pur théâtre : appels à la grandeur, attaques contre les « élites molles ». Mais sous la surface, c’est un stratège impitoyable, purgeant sans remords. J’ai lu ses interviews passées ; il parle de l’armée comme d’une entreprise à redresser. Efficace ? Peut-être. Humain ? Moins sûr.

Et puis, les ombres : les conseillers en coulisses, les lobbyistes du complexe militaro-industriel qui applaudissent ces changements. Ils voient des contrats juteux, des budgets gonflés. Mais les soldats de base, eux, paient l’addition.

- Le président : le catalyseur charismatique.

- Le ministre : l’exécutant zélé.

- Les conseillers : les marionnettistes discrets.

- Les purgé(e)s : les victimes collatérales.

Cette constellation forme un tableau vivant d’une administration en pleine mutation.

Échos historiques : leçons d’un passé tumultueux

Pour y voir plus clair, remontons le temps. L’armée américaine a connu des crises, oui. Pensez à la guerre du Vietnam, avec ses manifestations internes et ses généraux divisés. Ou à l’après-11 Septembre, où la hâte a mené à des erreurs coûteuses. Mais là, c’est différent : c’est une purge proactive, motivée par une soif de revanche contre des années perçues comme humiliantes.

Les parallèles avec d’autres ères ? L’ère McCarthy, avec sa chasse aux communistes, mais appliquée à l’armée. Ou même, plus loin, les purges staliniennes – exagéré, me direz-vous, mais le principe est là : centraliser le pouvoir via la peur. D’après des historiens, ces épisodes se terminent souvent mal : perte de talents, érosion de la légitimité. Et si l’histoire se répète ? C’est la question qui me trotte dans la tête ces nuits-ci.

Leçons historiques : - Centralisation excessive = vulnérabilité accrue - Purges idéologiques = innovation étouffée - Confiance brisée = cohésion rompue

Simple, mais percutant. Ces rappels nous aident à contextualiser le présent.

Voix du terrain : témoignages qui émeuvent

Pour humaniser tout ça, écoutons ceux qui vivent l’enfer au quotidien. Une capitaine, 35 ans, trois déploiements à son actif : « On nous demande de jurer allégeance non pas au drapeau, mais à une vision. C’est dérangeant. » Son collègue, un sergent-major : « Les briefings sont devenus des meetings politiques. On perd du temps sur des agendas qui n’ont rien à voir avec la défense. »

Ces mots, crus et directs, contrastent avec le vernis officiel. Et ils ne sont pas isolés. Des forums anonymes regorgent de plaintes similaires : fatigue morale, doutes sur l’avenir. Une enquêtée anonyme ajoute : « Les familles souffrent. Un mari au chômage, des gosses qui posent des questions. » C’est le revers de la médaille, souvent oublié dans les analyses macro.

Nous servons pour protéger, pas pour punir.

– Témoignage d’un officier de terrain

Poignant. Et ça me rappelle pourquoi j’aime ce métier : donner voix aux invisibles.

Vers l’avenir : quelles issues possibles ?

Maintenant, tournons-nous vers demain. Cette tempête Trump au Pentagone, va-t-elle s’apaiser ou s’amplifier ? D’un côté, les loyalistes jubilent : une armée « alignée », plus réactive aux priorités du moment. De l’autre, les critiques alertent : risque de coup d’État soft, ou au moins d’une institution paralysée. Les midterms approchent ; si l’opposition gagne du terrain, on pourrait voir des contre-réformes.

Mais soyons réalistes : le mal est fait. Reconstruire la confiance prendra des années. Des audits indépendants ? Des commissions d’enquête ? Peut-être. En attendant, l’armée navigue à vue, entre missions critiques et luttes intestines. Personnellement, j’espère un sursaut : que les officiers intègres se lèvent, que la presse creuse plus profond. Parce que, au final, c’est la nation entière qui est en jeu.

- Renforcer les garde-fous légaux contre les purges.

- Promouvoir une diversité idéologique dans les rangs.

- Investir dans la formation morale et éthique.

- Surveiller les dérives via des oversight civils.

Ces pistes, modestes, pourraient aider. Mais il faudra du courage politique.

Un regard global : au-delà du Pentagone

Ce n’est pas isolé, bien sûr. La CIA bout de la même fièvre paranoïaque, le FBI tremble sous les limogeages. C’est une offensive globale contre les « agences deep state ». Mais le Pentagone, en tant que fer de lance, cristallise les peurs. Pourquoi ? Parce qu’il touche à la force brute, à la projection de puissance. Une armée politisée, c’est un monde instable.

Internationalement, les échos sont forts. Les partenaires de l’OTAN hésitent, les adversaires testent les limites. Et domestiquement, la division s’accentue : d’un côté, les bases trumpistes acclament ; de l’autre, les libéraux crient au scandale. C’est l’Amérique fracturée, version 2.0.

En conclusion – ou presque –, cette saga nous interroge : jusqu’où peut-on pousser une institution sans la briser ? J’ai beau tourner et retourner les faits, une chose est sûre : on est loin d’en avoir fini. Restez branchés ; les prochains mois promettent du spectacle. Et peut-être, qui sait, un réveil salvateur.

Maintenant, élargissons le scope. Pensez aux implications budgétaires : des milliards réalloués, des contrats annulés pour les fournisseurs « non alignés ». Les géants de l’armement, eux, s’adaptent vite – affaires d’or en vue pour les amis. Mais les PME du secteur ? Elles coulent. C’est un effet domino économique que peu anticipent.

Et sur le plan humain, approfondissons. Les vétérans, ces héros discrets, se mobilisent en silence. Des associations fleurissent, plaidant pour une armée « pour tous ». Leurs pétitions gagnent en signatures ; un mouvement naît. Est-ce le début d’une contre-offensive ?

| Acteur | Position | Impact potentiel |

| Vétérans organisés | Critique constructive | Moyen-terme : réforme |

| Fournisseurs militaires | Adaptation économique | Court-terme : profits |

| Alliés internationaux | Hésitation stratégique | Long-terme : alliances fragilisées |

Ce tableau élargi montre les ramifications. Fascinant, hein ?

Analyses d’experts : décryptages pointus

Les think tanks s’emballent. Un rapport récent d’un institut de Washington pointe : « Risque accru de dysfonctionnements opérationnels. » Un autre, plus hawkish, défend : « Nettoyage nécessaire pour une armée agile. » Les opinions divergent, mais un consensus émerge : surveiller de près.

Une analyste chevronnée note : « C’est une expérience en live de ce que donne une loyauté forcée. » Ses mots piquent. Et moi, je souscris : l’aspect le plus intrigant, c’est comment ça teste les limites de la Constitution.

Équation du risque : Purges x Division = Instabilité x NSimpliste, mais évocateur. N pour « inconnu », bien sûr.

Pour boucler sur une note personnelle : en suivant cette affaire, j’ai redécouvert pourquoi la géopolitique m’obsède. C’est vivant, imprévisible, humain. Et si cette crise mène à un renouveau sain, tant mieux. Sinon… eh bien, on écrira l’Histoire ensemble.

Allez, avouons-le : dans ce tourbillon, il y a une leçon pour nous tous. La vigilance citoyenne, c’est pas un luxe. C’est vital. Et vous, qu’en pensez-vous ? Les commentaires sont ouverts – sans purges, promis.