Vous est-il déjà arrivé, en regardant un match, de voir un geste anodin se transformer en tempête médiatique en quelques minutes ? C’est exactement ce qui s’est passé début novembre lors d’un Toulouse – Le Havre qui, sur le papier, n’avait rien d’explosif. Et pourtant, trois semaines plus tard, on en parle encore.

Un attaquant norvégien, une main agitée devant le visage, une accusation de racisme, puis une sanction finalement plutôt clémente. L’histoire d’Aron Dønnum résume à elle seule les tensions actuelles dans le football français : entre lutte acharnée contre la discrimination et peur de sanctionner trop lourdement sur la base d’interprétations. Allons-y, on décortique tout ça tranquillement.

Quand un geste fait basculer une carrière (au moins temporairement)

Reprenons depuis le début. Le 2 novembre, Stadium de Toulouse, match plutôt fermé, 0-0 qui sent bon le match nul frustrant. Vers l’heure de jeu, Aron Dønnum se retrouve au duel avec Simon Ebonog. Rien de bien méchant, un contact classique… jusqu’à ce que le Norvégien porte la main à son visage et l’agite plusieurs fois, comme pour chasser une odeur désagréable.

Sur le moment, les caméras captent la scène, mais l’arbitre ne bronche pas. C’est en zone mixte, puis dans les conférences de presse, que tout explose. L’entraîneur havrais parle d’un geste « rabaissant et humiliant ». Les réseaux sociaux s’enflamment. En 48 heures, l’affaire passe du simple incident de match à un potentiel cas de racisme.

Ce que dit vraiment le règlement disciplinaire

Dans le football français, il y a deux articles qui font peur quand on parle de gestes déplacés :

- L’article 9, qui concerne les « comportements discriminatoires », notamment racistes → sanction minimale de 10 matchs.

- L’article 5, beaucoup plus fourre-tout, qui parle de « comportement blessant ou irrespectueux » → 2 matchs fermes en général.

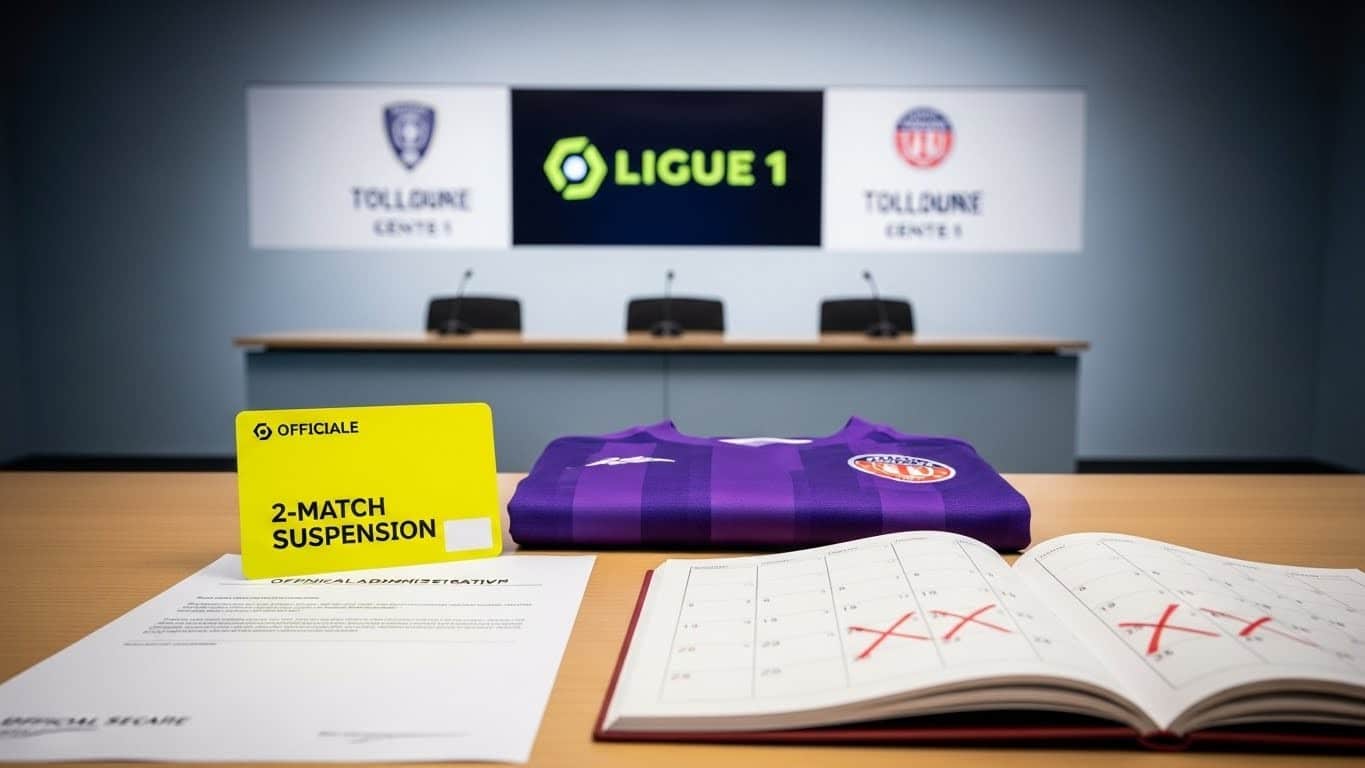

La commission de discipline avait donc le choix. Et elle a tranché : deux matchs seulement. Traduction : le caractère raciste n’a pas été retenu. Pour les juristes de la Ligue, il manquait des éléments concrets pour franchir le cap de la discrimination caractérisée.

« Dire que quelqu’un sent mauvais, c’est blessant, c’est irrespectueux, mais ça ne suffit pas, en l’état, à caractériser une discrimination raciale. »

– Un membre de la commission, sous couvert d’anonymat, rapporté dans la presse spécialisée

Le précédent qui a pesé lourd : l’affaire Milan Baros

Si la décision peut surprendre aujourd’hui, elle n’est pas sortie de nulle part. Flashback 2007. Lyon – Rennes. Milan Baros fait exactement le même geste face à Stéphane Mbia. À l’époque, déjà, la commission avait sanctionné trois matchs… mais sans retenir le racisme. Motif ? Le manque de preuves irréfutables sur l’intention discriminatoire.

Dix-huit ans plus tard, la société a changé, les réseaux sociaux ont amplifié la portée des images, mais le cadre juridique, lui, reste étonnamment stable. J’ai presque l’impression qu’on tourne en rond parfois.

Les arguments des deux côtés

Pour comprendre pourquoi la sanction divise autant, il faut écouter les deux camps.

Ceux qui crient au scandale :

- Le geste est ancien, chargé historiquement, et vise un joueur noir → l’intention semble évidente.

- Dans un contexte où le football lutte contre le racisme (campagnes, brassards, slogans), laisser passer ça envoie un mauvais signal.

- Simon Ebonog s’est senti visé personnellement, et ça, ça devrait compter.

Ceux qui défendent la décision :

- Dønnum a expliqué calmement qu’il réagissait à une haleine forte, rien de plus.

- Aucun mot prononcé, aucun contexte antérieur raciste connu chez le joueur.

- Condamner sur une interprétation, même largement partagée, c’est ouvrir la porte à des sanctions arbitraires.

Personnellement, je penche plutôt pour la seconde lecture. Pas parce que je minimise le ressenti de la victime – c’est important – mais parce que le droit, même sportif, a besoin de preuves solides. Sinon, on entre dans l’arbitraire.

Conséquences concrètes pour le joueur et son club

Concrètement, Aron Dønnum manquera les réceptions de Strasbourg et du Paris FC en décembre. Il sera en revanche disponible pour le déplacement à Marseille ce week-end – un petit soulagement pour Carles Martinez Novell, l’entraîneur toulousain, qui compte beaucoup sur son ailier norvégien cette saison.

Statistiquement, Dønnum reste l’un des joueurs les plus décisifs du TFC depuis son arrivée en 2023 : 8 buts et 7 passes décisives en 2024-2025 toutes compétitions confondues. Deux matchs d’absence, ça passe. Dix matchs, c’était une autre histoire.

Et maintenant ? Vers plus de sévérité à l’avenir ?

Cette affaire pose une question de fond : faut-il faire évoluer le règlement ? Certains clubs et associations poussent pour que le simple « soupçon raisonnable » de racisme entraîne automatiquement une sanction lourde, sur le modèle de ce qui se fait en Angleterre.

Moi, je reste sceptique. Baisser le seuil de preuve, c’est aussi risquer des dérives. On l’a vu dans d’autres sports : des joueurs sanctionnés sur des images ambiguës, puis innocentés des mois plus tard. Le football français a déjà du mal à appliquer ses propres règles de manière homogène, alors compliquer encore…

Ce qui serait peut-être plus utile, c’est une vraie campagne pédagogique auprès des joueurs. Leur expliquer que certains gestes, même sans intention malveillante, portent une charge historique lourde. Un peu comme on a réussi à faire disparaître (presque) les « singeries » dans les tribunes.

Ce que cette histoire nous dit sur le foot en 2025

À l’heure où chaque action est scrutée sous tous les angles, où les réseaux sociaux font office de tribunal populaire, les joueurs n’ont plus droit à l’erreur – ou plutôt à l’interprétation. Un geste maladroit et tu te retrouves avec une étiquette pour des années.

Aron Dønnum s’en sort bien, objectivement. Mais il portera probablement cette séquence toute sa carrière. Et Simon Ebonog, lui, se souviendra longtemps de ce moment où il s’est senti rabaissé devant des millions de téléspectateurs.

Le football reste un sport d’émotions brutes. Parfois, ça déborde. L’enjeu, c’est de réussir à punir les vrais fautifs sans transformer chaque accrochage en drame national. Trouver l’équilibre, c’est tout l’art des instances. Et franchement, elles n’y arrivent pas encore complètement.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Le geste méritait-il plus que deux matchs ? Ou la commission a-t-elle eu raison de rester mesurée ? Dites-le moi en commentaire, on en discute. Parce que finalement, c’est aussi ça le foot : des débats qui durent bien plus longtemps que les 90 minutes.