Je me souviens encore de cette soirée du 15 avril 2019. Comme des millions de personnes à travers le monde, j’étais scotché devant mon écran, le cœur serré, à regarder la flèche s’effondrer dans les flammes. On aurait dit que huit siècles d’histoire partaient en fumée en direct. Et pourtant, cinq ans et demi plus tard, la cathédrale était là, plus belle que jamais, prête à accueillir à nouveau fidèles et visiteurs. Un vrai miracle collectif. Mais voilà, un an après cette réouverture tant attendue, on apprend que l’histoire n’est pas tout à fait finie. Il manque encore de l’argent. Pas des centaines de millions cette fois, « seulement » six. Six petits millions pour que Notre-Dame traverse vraiment les siècles.

La renaissance inachevée d’un symbole immortel

Quand on pense « restauration terminée », on imagine une cathédrale impeccable de la toiture jusqu’aux fondations. La réalité est un peu plus nuancée. L’intérieur est sublime, les voûtes ont retrouvé leur blancheur, la charpente en chêne impressionne par sa modernité médiévale, les orgues résonnent à nouveau. Mais dehors ? Les façades latérales, la sacristie, le presbytère et même certaines grandes roses attendent encore leur tour. Le feu n’a pas tout détruit, mais il a révélé – et accéléré – des fragilités que le temps avait patiemment installées.

C’est un peu comme quand on rénove une vieille maison de famille : on commence par le salon et la cuisine pour pouvoir y vivre à nouveau, puis on s’attaque aux murs extérieurs qui prennent l’eau depuis vingt ans. Sauf qu’ici, la maison a 860 ans et pèse sur les épaules de l’humanité entière.

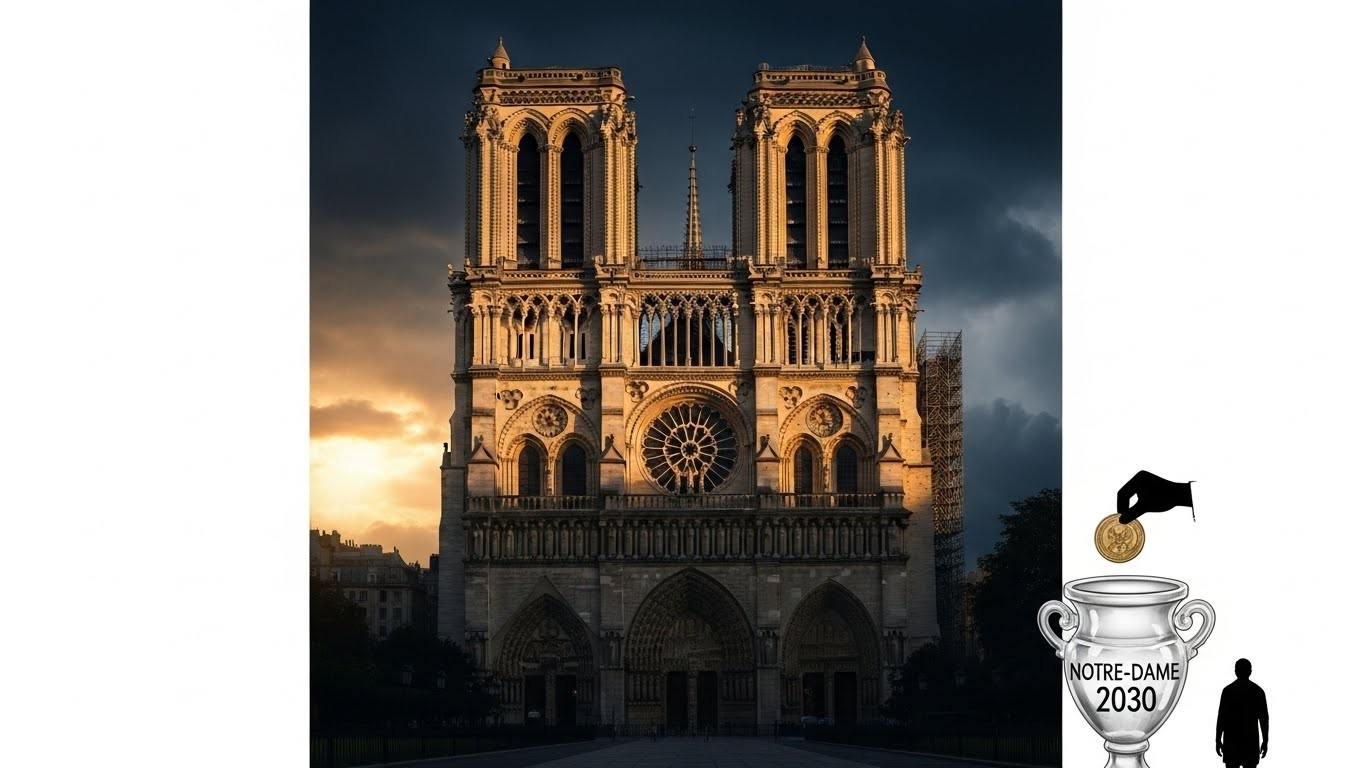

« Notre-Dame 2030 » : le nouveau défi

La fondation qui veille sur la cathédrale a donc décidé de ne pas laisser traîner les choses. Elle lance officiellement le programme Notre-Dame 2030, avec un objectif clair : récolter six millions d’euros d’ici cinq ans. Pas un centime de plus que nécessaire, pas un de moins non plus.

Cette renaissance n’est pas terminée : il reste encore à parachever ce qui garantira sa pérennité pour les générations futures.

Robert Leblanc, vice-président de la Fondation Notre-Dame

Six millions, dans le contexte de la reconstruction, ça peut paraître dérisoire. Rappelons-nous : 846 millions d’euros ont été réunis après l’incendie, grâce à 340 000 donateurs venus de plus d’une centaine de pays. On a vu des milliardaires sortir le chéquier en direct à la télé, des écoliers vider leur tirelire, des entreprises et anonymes se mobiliser comme jamais. Alors pourquoi ces six millions posent-ils encore problème ?

Parce que les dons post-incendie étaient fléchés : ils devaient servir à réparer les dégâts du feu et à rouvrir la cathédrale en 2024. Mission accomplie, et même saluée comme exemplaire par la Cour des comptes. Mais la pérennité à long terme, les travaux préventifs sur des parties non touchées par les flammes, ça, c’était hors champ. Il faut donc repartir à zéro, ou presque.

Ce qui reste vraiment à faire

Concrètement, l’argent servira à plusieurs postes bien identifiés :

- La restauration complète des élévations latérales (ces immenses murs que l’on voit moins mais qui portent tout)

- La consolidation extérieure de la sacristie et du presbytère

- La protection renforcée des grandes roses (ces vitraux circulaires immenses qui sont de véritables dentelles de verre)

- La poursuite des aménagements intérieurs : nouvelles créations artistiques contemporaines, réaménagement de certaines chapelles, amélioration de l’accueil du public

- Le développement de la médiation culturelle pour que les 30 000 à 35 000 visiteurs quotidiens repartent avec autre chose qu’une simple photo

Parce que oui, la cathédrale bat déjà des records de fréquentation. On parle déjà de plus de deux millions de visiteurs en un an. C’est énorme. C’est beau. Mais c’est aussi une pression supplémentaire sur un monument qui reste fragile.

Un modèle français qui a surpris le monde

Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c’est la manière dont la France a réussi à transformer une catastrophe en démonstration de solidarité. Avant l’incendie, l’État mettait environ un million d’euros par an pour entretenir Notre-Dame – on sait tous que c’était largement insuffisant. Depuis, le modèle a changé du tout au tout : l’association entre fonds publics et surtout privés a montré une efficacité rare.

J’ai trouvé intéressant de voir que même la Cour des comptes, pas franchement connue pour distribuer des fleurs à tour de bras, a parlé d’une gestion « maîtrisée » et même d’un rapport « feel good ». Venant d’eux, c’est presque un compliment d’amour.

Et nous, simples mortels, on peut faire quoi ?

La question que tout le monde se pose. Donner encore ? Après tout ce qu’on a déjà donné ? Personnellement, je trouve que six millions sur cinq ans, à l’échelle d’un pays et de la diaspora francophone mondiale, c’est peanuts. Ça fait 1,2 million par an. À peine le prix d’un bel appartement parisien. Divisé par 67 millions de Français, ça fait moins de 2 centimes par personne et par an. Dit comme ça…

Mais au-delà du calcul froid, il y a quelque chose de plus profond. Donner pour Notre-Dame, c’est un peu comme laisser une trace dans le grand livre de l’Histoire. Votre nom (ou votre anonymat) rejoindra ceux des tailleurs de pierre du XIIIe siècle, des verriers de la Renaissance, des donateurs du XIXe qui ont sauvé la cathédrale de la ruine sous Victor Hugo. C’est presque une façon de devenir immortel à peu de frais.

Et puis soyons honnêtes : on a tous versé notre petite larme quand elle brûlait. On a tous applaudi quand elle a rouvert. Refuser de participer à la dernière ligne droite, ce serait un peu comme quitter le cinéma avant la fin du film.

2030, ou l’échéance symbolique

Pourquoi 2030 ? Parce que c’est une belle deadline ronde, évidemment. Mais aussi parce que les experts estiment que d’ici là, si les travaux ne sont pas engagés, certaines dégradations deviendront irréversibles. Les pierres continuent de s’effleurer, les vitraux de souffrir des variations climatiques, les infiltrations de faire leur sale boulot en silence.

L’idée, c’est de ne plus jamais revivre le scénario de 2019. Une cathédrale entretenue régulièrement coûte infiniment moins cher qu’une cathédrale qu’on laisse partir en fumée.

Je crois que c’est ça, le vrai enseignement de ces dix dernières années : le patrimoine, ce n’est pas une charge. C’est un investissement. Et parfois, un investissement d’amour.

Alors oui, la renaissance de Notre-Dame n’est pas terminée. Mais elle touche à sa fin. Et cette fois, c’est peut-être à notre génération de écrire le dernier chapitre. Pas le plus spectaculaire, pas le plus médiatique. Juste le plus essentiel.

Si vous passez par Paris ces prochains mois, levez les yeux vers les façades latérales. Vous verrez peut-être encore quelques zones grisonnantes, quelques pierres fatiguées. Ce sont elles qui attendent votre coup de pouce. Parce qu’un jour, vos arrière-petits-enfants viendront ici. Et ils méritent de voir la même cathédrale que Victor Hugo décrivait comme « une immense symphonie en pierre ».

Alors, prêt à participer à l’éternité ?