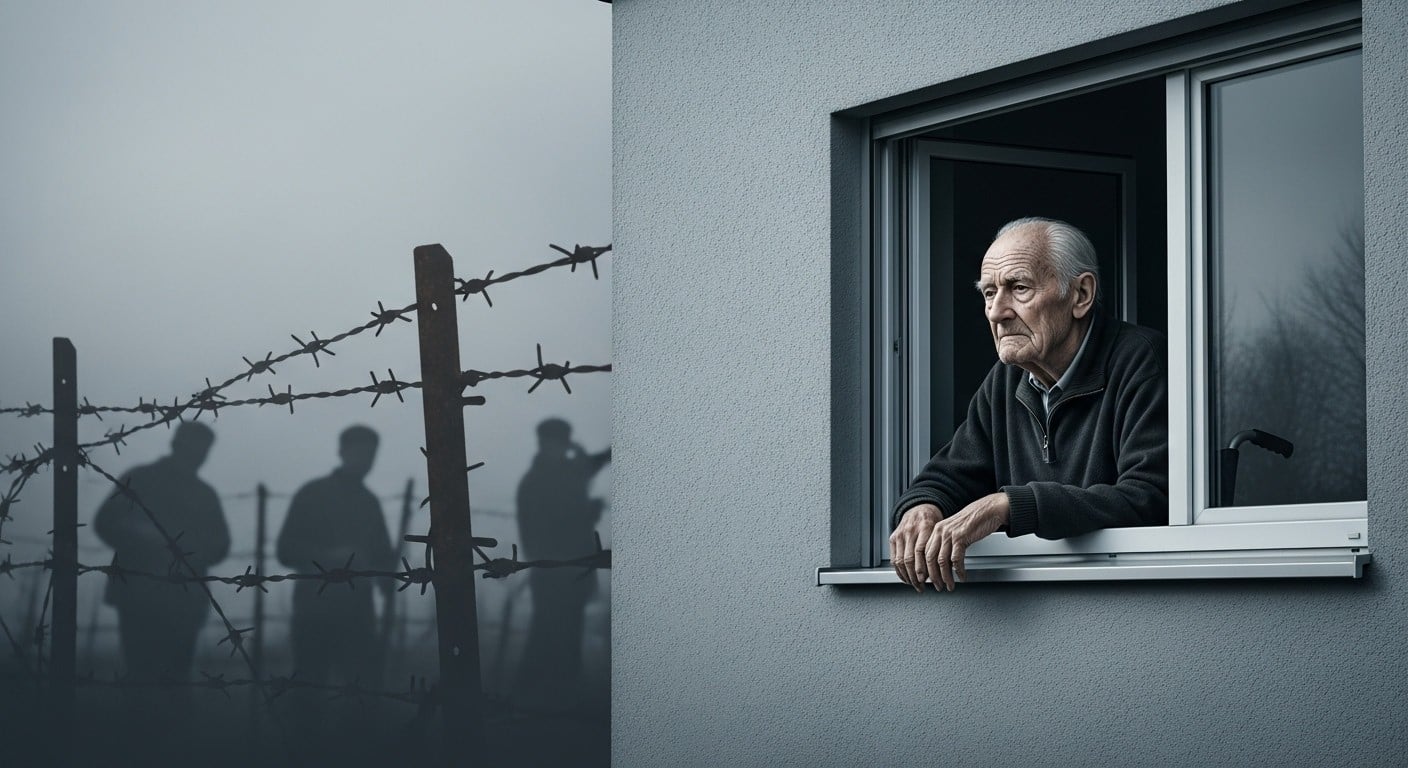

Imaginez-vous centenaire. Vous avez traversé deux guerres mondiales, la reconstruction, la chute du Mur, l’euro, internet… Et un matin, on frappe à votre porte pour vous dire que vous allez peut-être devoir répondre, devant un tribunal, de ce que vous avez fait quatre-vingts ans plus tôt, quand vous aviez à peine vingt ans. C’est exactement ce qui arrive, en ce moment même, à un homme quelque part en Allemagne.

La nouvelle est tombée il y a quelques jours et, comme souvent avec ces affaires-là, elle laisse un goût bizarre. Entre le devoir de justice absolu et la réalité d’un accusé qui tient à peine debout. On en parle peu, presque en catimini, mais elle dit beaucoup de ce que l’Allemagne refuse d’oublier.

Un centenaire dans le viseur de la justice

Le parquet de Dortmund a ouvert une enquête contre un homme né en 1925. À l’époque qui nous intéresse, il était Wachmann, simple gardien, au Stalag VI-A de Hemer, dans la Ruhr. Pas Auschwitz, pas Treblinka, pas les camps d’extermination les plus connus du grand public. Non, un « simple » camp de prisonniers de guerre, principalement soviétiques. Et pourtant, l’horreur y était totale.

Entre 1941 et 1945, plus de 100 000 personnes y ont transité. Au moins 20 000 n’en sont jamais ressorties vivantes. Famine, typhus, exécutions sommaires, travail forcé jusqu’à l’épuisement. Les survivants, rares, racontaient des gardiens qui tiraient dans le tas quand l’envie leur prenait. Aujourd’hui, l’un d’eux, ou du moins quelqu’un qui portait le même uniforme à l’époque, a 100 ans. Et la justice veut savoir ce qu’il a vraiment fait entre décembre 1943 et septembre 1944.

Le Stalag VI-A : l’enfer moins médiatisé

On parle beaucoup d’Auschwitz, et c’est normal. Mais il existait des centaines d’autres camps, moins spectaculaires peut-être, tout aussi mortels. Hemer était l’un d’eux. Les prisonniers y dormaient dans des trous creusés dans la terre, buvaient une soupe aux orties, mouraient par dizaines chaque jour. Les gardiens ? Des soldats de la Wehrmacht, parfois très jeunes, parfois des Volksdeutsche, parfois des auxiliaires. Rien de l’élite SS, juste des rouages.

Et c’est précisément là que la jurisprudence allemande a changé everything depuis quinze ans.

2011 : la révolution Demjanjuk

Jusqu’en 2011, il fallait prouver qu’un accusé avait personnellement tué ou torturé. Presque impossible soixante-dix ans après. Puis arrive le procès de John Demjanjuk, ancien gardien de Sobibor. Les juges de Munich décident que le simple fait d’avoir servi dans un camp d’extermination suffit : on est forcément complice du système. Condamnation. Et décès de l’accusé avant même qu’il ne passe une nuit en prison.

« Celui qui participe au fonctionnement d’un camp où l’on tue industriellement est coupable, point. »

– Formulation résumée de la jurisprudence actuelle

Depuis, c’est open bar judiciaire, ou presque. Secrétaires, cuisiniers, comptables, gardiens : tout le monde peut tomber. L’âge importe peu. La santé non plus. On a vu une sténodactylo de 96 ans fuir son Ehpad pour échapper à l’audience. Un autre accusé mourir à 101 ans avant le verdict. Un troisième être condamné à cinq ans à 101 ans et décéder libre, la prison n’ayant jamais pu l’accueillir.

Pourquoi maintenant, et jusqu’à quand ?

La question revient à chaque fois. Est-ce encore de la justice ou un symbole ? Personnellement, je comprends les deux côtés. D’un côté, laisser un crime impuni parce que le temps a passé, c’est insupportable. De l’autre, poursuivre un centenaire grabataire qui ne se souvient peut-être même plus de son propre nom, ça ressemble parfois à une vengeance froide.

Mais en Allemagne, le principe est clair : les crimes contre l’humanité ne se prescrivent pas. Jamais. Et tant qu’il reste un témoin, un document, une trace, on creuse. C’est une forme de respect absolu envers les victimes, même si celles-ci sont mortes depuis longtemps.

- 2021 : Gregor Formanek, 99 ans, décède avant son procès pour Sachsenhausen.

- 2022 : Josef Schütz, 102 ans, condamné à cinq ans (meurt libre).

- 2023 : Irmgard Furchner, ex-secrétaire de Stutthof, meurt à 99 ans après sa condamnation avec sursis.

- 2025 : nouveau centenaire dans le collimateur.

Le pattern est là. Et il risque de se répéter encore quelques années. Les derniers survivants des camps disparaissent, mais les archives, elles, parlent encore.

Que sait-on vraiment de cet homme de 100 ans ?

Très peu, volontairement. Le parquet reste muet sur son identité, son état de santé, sa vie depuis 1945. On sait juste qu’il est toujours en vie et qu’il réside probablement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les enquêteurs ont retrouvé des documents le plaçant au Stalag VI-A pendant la période incriminée. Est-ce qu’il a tiré ? Battu ? Participé à des sélections ? Ou simplement gardé la porte pendant que d’autres tuaient ? C’est tout l’enjeu.

Dans ces affaires, la charge de la preuve est inversée : il suffit de démontrer la présence dans le camp au moment des crimes. Après, c’est à l’accusé de prouver qu’il n’a rien vu, rien fait. À 100 ans, bonne chance.

Et nous, qu’est-ce qu’on en pense vraiment ?

Je vais être honnête : chaque fois qu’une de ces nouvelles tombe, j’ai le cœur serré. D’un côté, je me dis que ces gens ont participé, même passivement, à l’une des plus grandes horreurs de l’histoire. De l’autre, je me demande si traîner un arrière-grand-père mourant devant un tribunal sert encore les victimes ou si ça ne soulage que notre propre conscience.

Mais peut-être que c’est précisément ça, le message allemand : tant qu’il restera un seul rouage vivant de la machine, on rappellera qu’on ne tourne pas la page comme ça. Pas pour punir vraiment – la prison, à cet âge, c’est presque théorique – mais pour dire : on n’oublie pas.

Et vous, vous en pensez quoi ? Jusqu’où faut-il aller ? Dites-le moi franchement en commentaire, ça m’intéresse vraiment.

En attendant, l’enquête continue. Le centenaire, lui, attend aussi. Peut-être sans même comprendre pourquoi on vient encore le déranger, huit décennies plus tard. L’histoire, parfois, n’a pas de fin.