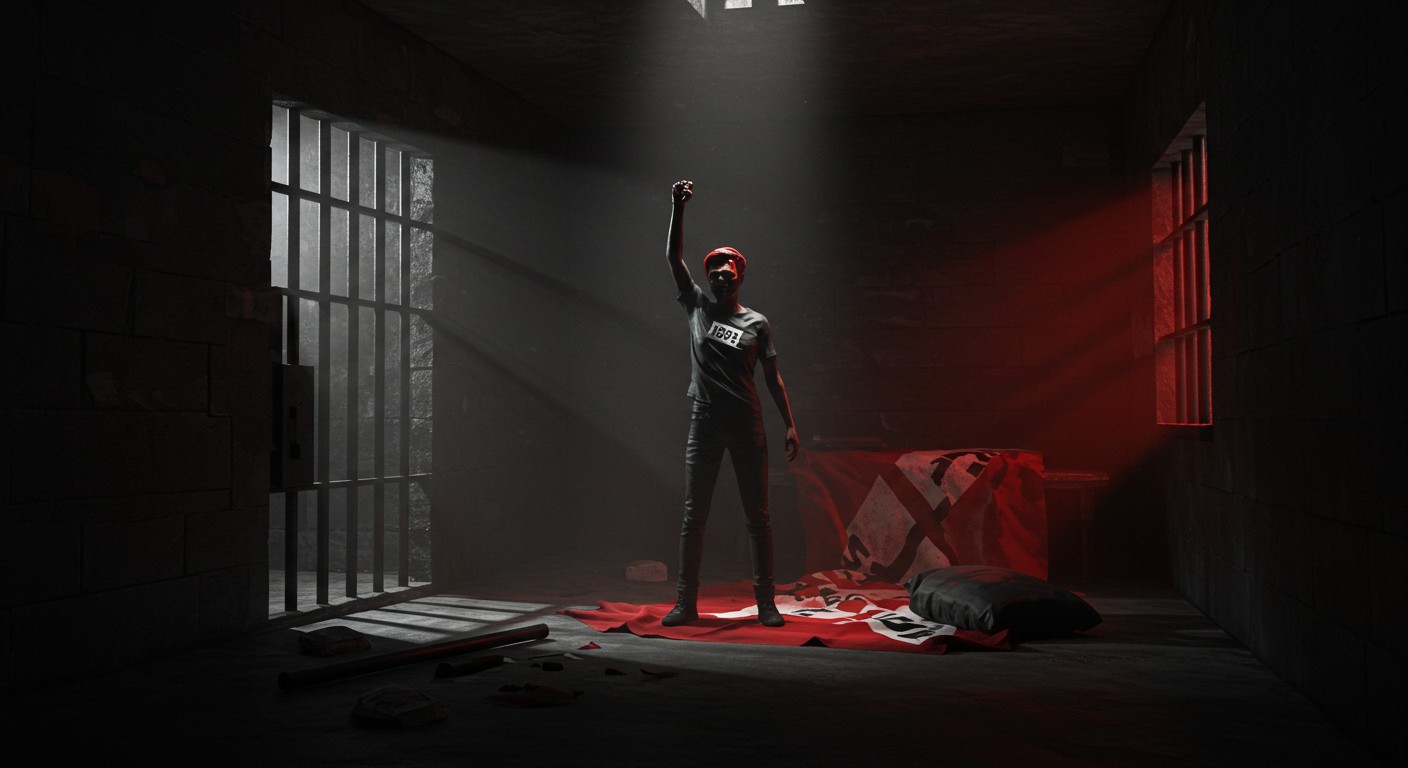

Imaginez-vous enfermé dans une cellule froide, isolé du monde, avec pour seule arme votre propre corps. Que feriez-vous pour faire entendre votre voix ? C’est le choix qu’a fait une jeune activiste allemande, figure du mouvement antifa, en Hongrie. Après des semaines de grève de la faim, elle a décidé de suspendre son action, un geste qui résonne comme un cri dans le silence oppressant des prisons hongroises. Son histoire, à la croisée de la lutte antifasciste et des tensions politiques européennes, mérite qu’on s’y attarde.

Un Combat Antifasciste au Cœur de l’Europe

En février 2023, Budapest devient le théâtre d’affrontements violents. Des militants d’extrême droite se rassemblent pour commémorer le Jour de l’Honneur, un événement controversé glorifiant une tentative désespérée de l’armée allemande et de ses alliés hongrois en 1945. Face à eux, des activistes antifascistes, dont une jeune Allemande de 24 ans, passent à l’action. Armés de sprays au poivre et de matraques, ils s’en prennent à des sympathisants néonazis. Ce n’est pas un simple éclat de violence : c’est un épisode d’une guerre idéologique qui secoue l’Europe.

Arrêtée et remise à la justice hongroise par l’Allemagne à l’été 2024, l’activiste, qui se revendique non-binaire, se retrouve au centre d’une tempête politique. Pourquoi ? Parce que son cas dépasse la simple question judiciaire. Il met en lumière les tensions entre les démocraties européennes, les dérives autoritaires en Hongrie et les luttes intestines entre extrêmes. J’ai toujours trouvé fascinant, et un peu inquiétant, comment un acte de militantisme peut devenir un symbole aussi explosif.

Pourquoi une Grève de la Faim ?

En juin 2025, l’activiste entame une grève de la faim. Son objectif ? Dénoncer des conditions de détention qu’elle qualifie d’inhumaines. Isolement carcéral, absence de contact prolongé avec l’extérieur, et un système judiciaire perçu comme biaisé : voilà ce qu’elle affronte. Selon des témoignages relayés par des ONG, son corps s’épuise rapidement. En six semaines, elle perd 14 kg, son foie et ses reins commencent à flancher. Pourtant, son esprit reste, selon ses propres mots, « intact, combatif et vivant ».

Mon corps est un squelette, mais mon esprit est intact, combatif et vivant.

– L’activiste, dans une lettre publique

Ce choix radical n’est pas anodin. La grève de la faim est une arme historique des prisonniers politiques, de Gandhi à Bobby Sands. Elle transforme le corps en tribune, en un acte de résistance visible. Mais à quel prix ? L’activiste elle-même admet que continuer serait trop dangereux. En suspendant son action, elle choisit de préserver sa santé, tout en menaçant de reprendre si ses demandes – un transfert en Allemagne ou une assignation à résidence – ne sont pas entendues.

Les Conditions Carcérales en Hongrie : un Scandale ?

Les prisons hongroises sont sous le feu des critiques depuis des années. ONG et observateurs internationaux pointent du doigt des conditions souvent indignes : cellules surpeuplées, accès limité aux soins, et un système qui semble punir plus durement les opposants politiques. Dans le cas de cette activiste, l’isolement prolongé – plus d’un an – a amplifié son sentiment d’injustice. Est-ce une coïncidence si elle est ciblée alors que son combat vise l’extrême droite, un courant que le gouvernement hongrois tolère parfois ? Difficile de ne pas se poser la question.

Pour mieux comprendre, voici les griefs principaux relevés par les défenseurs des droits humains :

- Isolement excessif : Des périodes prolongées sans contact humain significatif.

- Accès médical limité : Retards dans les soins, même en cas d’urgence.

- Procédures opaques : Un système judiciaire critiqué pour son manque de transparence.

Ces conditions ne touchent pas que l’activiste allemande. D’autres militants, accusés dans des affaires similaires, décrivent un système conçu pour briser. Pourtant, le gouvernement hongrois, sous la houlette de son Premier ministre nationaliste, défend une ligne dure : les violences, même contre des néonazis, doivent être punies avec fermeté. Un argument qui divise.

Un Contexte Politique Explosif

La Hongrie, dirigée depuis 2010 par un gouvernement conservateur, est un terrain miné pour les activistes. Les critiques du pouvoir dénoncent une érosion des libertés, une justice instrumentalisée, et une complaisance envers les mouvements d’extrême droite. Le Jour de l’Honneur, par exemple, n’est pas qu’une commémoration obscure : il attire des néonazis de toute l’Europe, sous le regard parfois passif des autorités. Dans ce contexte, les actions antifascistes, même violentes, se présentent comme une réponse à une menace perçue comme réelle.

Mais là où ça se complique, c’est dans le jeu des alliances européennes. L’Allemagne, en livrant l’activiste à la Hongrie, a suscité une vague d’indignation dans certains cercles. Était-ce une décision purement juridique, ou un compromis politique pour ne pas froisser un allié européen ? Cette affaire montre à quel point les idéaux de justice et de solidarité européenne peuvent être fragiles face aux réalités politiques.

La justice européenne doit garantir l’équité, pas céder aux pressions politiques.

– Un avocat spécialisé en droits humains

Ce n’est pas la première fois qu’un militant antifa se retrouve dans le viseur de la justice hongroise. D’autres cas similaires, où des activistes clament leur innocence, ont pris une ampleur politique. Ce qui frappe, c’est la polarisation : d’un côté, ceux qui voient ces militants comme des héros luttant contre l’extrémisme ; de l’autre, ceux qui les accusent de violences injustifiables. Où tracer la ligne ? C’est une question qui me hante en lisant ces histoires.

Les Enjeux d’un Combat Antifasciste

L’antifascisme n’est pas un mouvement monolithique. Il regroupe des activistes de tous horizons, unis par un refus de laisser l’extrême droite prospérer. Mais leurs méthodes, souvent radicales, divisent. Sprays au poivre, matraques, affrontements directs : ces actions sont-elles légitimes face à des néonazis ? Ou risquent-elles d’alimenter un cycle de violence ? C’est un débat qui dépasse la Hongrie et qui touche toute l’Europe.

Pour mieux saisir les enjeux, voici un tableau récapitulatif des arguments des deux camps :

| Position | Arguments principaux | Critiques |

| Pro-antifa | Combat nécessaire contre l’extrémisme, protection des minorités, réponse à l’inaction des autorités. | Violences injustifiables, risque d’escalade, atteinte à la liberté d’expression. |

| Anti-antifa | Respect de la loi, condamnation de toute violence, justice impartiale. | Tolérance envers l’extrême droite, instrumentalisation de la justice, répression des militants. |

Ce tableau, bien qu’un peu simpliste, montre la complexité du débat. Personnellement, je trouve difficile de trancher. La lutte contre l’extrémisme est cruciale, mais la violence, même ciblée, peut-elle vraiment construire un avenir meilleur ? C’est une question que chacun doit se poser.

Un Corps en Résistance, un Esprit Inébranlable

Revenons à l’activiste. Après six semaines de grève, son corps est à bout. Ses proches parlent d’une perte de poids alarmante, d’organes affaiblis. Pourtant, elle refuse de se taire. En suspendant sa grève, elle ne capitule pas : elle choisit de continuer le combat autrement. Sa lettre, publiée par un comité de soutien, est un mélange de vulnérabilité et de détermination. Elle y décrit son corps comme un « squelette », mais insiste sur un esprit « combatif ». C’est presque poétique, non ? Cette capacité à transformer la souffrance en symbole.

Son cas a aussi mobilisé au-delà des frontières. Des ONG, des militants, et même des responsables politiques en Allemagne se sont inquiétés. Certains exigent son retour pour un procès équitable. D’autres critiquent la Hongrie pour son système carcéral. Cette affaire, au fond, n’est pas seulement celle d’une personne : elle incarne les tensions d’une Europe divisée sur la question des libertés.

Et Maintenant ?

La suspension de la grève de la faim n’est pas une fin, mais un tournant. L’activiste menace de reprendre si ses conditions – transfert ou assignation à résidence – ne sont pas remplies. Pendant ce temps, son état de santé reste fragile, et le débat autour de son cas continue de s’enflammer. En Hongrie, le gouvernement reste inflexible, défendant une justice stricte. Ailleurs, des voix s’élèvent pour dénoncer une répression ciblée.

Que peut-on retenir ? D’abord, que la lutte antifasciste, bien que controversée, soulève des questions essentielles sur la tolérance envers l’extrémisme. Ensuite, que les conditions de détention en Hongrie posent un problème systémique, qui dépasse ce cas isolé. Enfin, que l’Europe, malgré ses idéaux, peine à parler d’une seule voix face à ces défis.

La liberté ne se négocie pas, elle se défend, parfois au prix de tout.

En écrivant cet article, je me suis demandé : et si c’était moi, ou l’un de mes proches, dans cette cellule ? La question n’est pas anodine. Elle nous pousse à réfléchir à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour nos convictions. L’histoire de cette activiste, c’est celle d’un combat qui ne s’arrête pas, même face aux murs d’une prison. Et vous, que feriez-vous ?

Ce n’est pas juste une histoire de grève de la faim ou d’affrontements idéologiques. C’est un miroir tendu à notre société, à nos valeurs, et à notre courage. Alors que l’activiste reprend des forces, son combat, lui, ne fait que commencer.