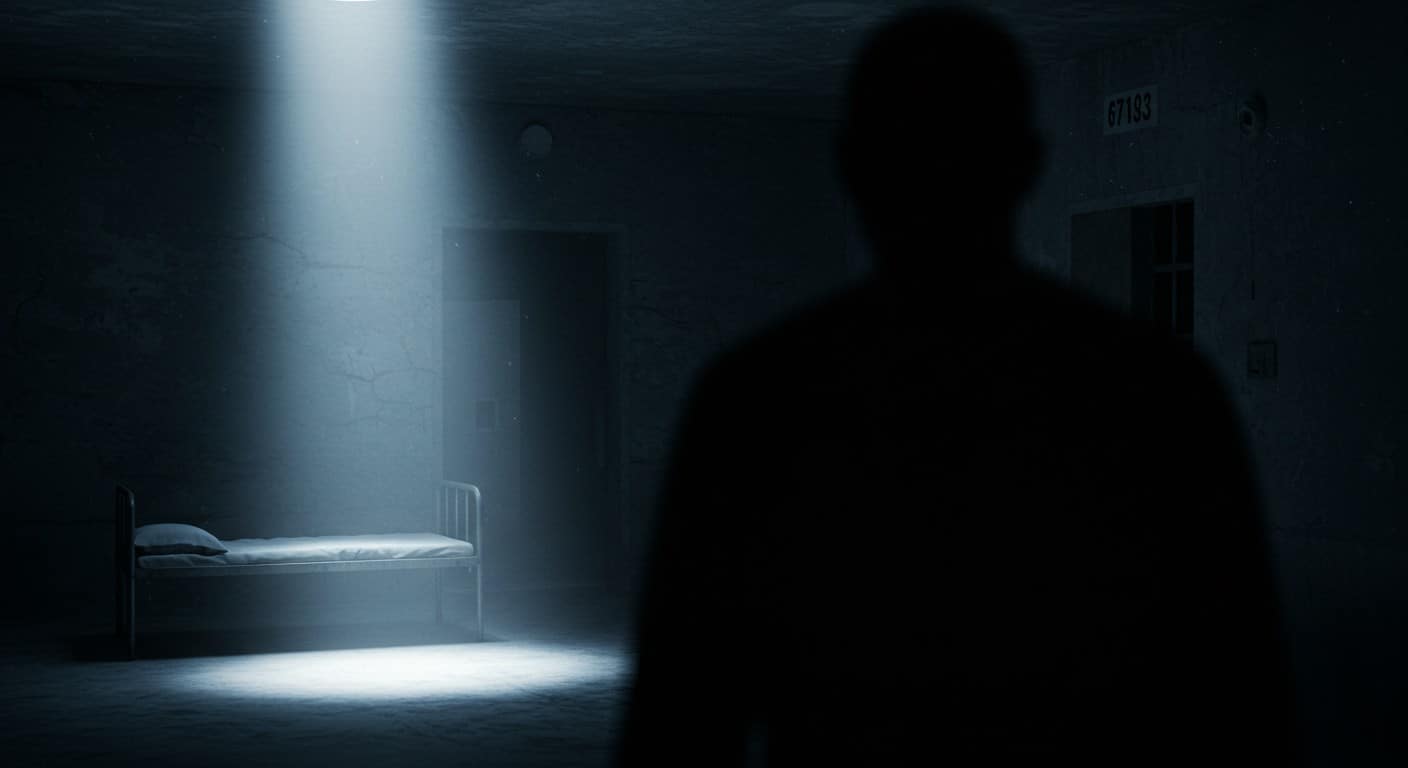

Imaginez-vous réveillé toutes les deux heures, nuit après nuit, par une lumière aveuglante qui s’allume sans crier gare. Pas pour une urgence, non, juste pour vérifier que vous êtes toujours là. C’est le quotidien d’un détenu dans une prison française ultra-sécurisée, une pratique qui vient d’être pointée du doigt par la justice. Ce n’est pas une fiction, mais une réalité qui soulève des questions brûlantes sur la dignité humaine et les limites des conditions de détention.

Quand la Justice Redéfinit les Limites de l’Isolement

Dans un établissement pénitentiaire du nord de la France, une décision judiciaire récente a secoué le système carcéral. Une magistrate a jugé que l’allumage systématique des lumières toutes les deux heures dans une cellule, destiné à contrôler les détenus, violait les principes fondamentaux de respect de la personne. Cette pratique, censée renforcer la sécurité, a été qualifiée de contraire à la dignité humaine. Une injonction claire a été donnée : mettre fin à cette mesure sous dix jours. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car un appel a été déposé, suspendant cette décision.

Les conditions de détention doivent respecter un équilibre entre sécurité et respect des droits fondamentaux.

– Expert en droit pénitentiaire

Ce cas n’est pas isolé. Il met en lumière une tension croissante entre les impératifs de sécurité et les droits des détenus. Dans cet article, je vais explorer les coulisses de cette affaire, les enjeux des nouvelles prisons hypersécurisées et les questions éthiques qui en découlent. Pourquoi ces mesures existent-elles ? Sont-elles vraiment nécessaires ? Et surtout, où trace-t-on la ligne entre contrôle et inhumanité ?

Un Nouveau Type de Prison : l’Hypersécurité en Question

Depuis quelques semaines, un établissement du Pas-de-Calais a été transformé en une prison hypersécurisée, conçue pour accueillir des profils jugés particulièrement dangereux, notamment des personnes impliquées dans le narcotrafic. L’objectif ? Isoler ces détenus au maximum, limiter leurs contacts avec l’extérieur et prévenir toute tentative d’évasion ou d’organisation criminelle depuis l’intérieur. Mais à quel prix ?

Pour mieux comprendre, voici les principales caractéristiques de ce quartier de lutte contre la criminalité organisée :

- Surveillance accrue : Caméras, contrôles fréquents et fouilles régulières.

- Isolement renforcé : Contacts limités avec les autres détenus et l’extérieur.

- Réveils nocturnes : Allumage des lumières toutes les deux heures pour vérifier la présence des détenus.

- Régime dérogatoire : Des règles plus strictes que dans les prisons classiques, établies par un décret récent.

Ces mesures, bien que pensées pour répondre à des enjeux de sécurité, soulèvent des questions. J’ai toujours trouvé que l’équilibre entre contrôle et respect de l’humain était fragile dans les environnements carcéraux. Ici, on semble avoir basculé dans un excès de zèle. Les réveils nocturnes, par exemple, ne sont-ils pas une forme de pression psychologique inutile ?

La Décision Judiciaire : Un Tournant pour les Droits des Détenus ?

La décision rendue par la juge des libertés et de la détention marque un précédent. En s’appuyant sur le code de procédure pénale, elle a estimé que les conditions imposées à ce détenu portaient atteinte à sa dignité. L’allumage répétitif des lumières, qui perturbe le sommeil, a été jugé excessif. Cette ordonnance, bien que suspendue par un appel, envoie un message fort : même dans un cadre sécuritaire renforcé, les droits fondamentaux ne peuvent être ignorés.

Ce qui m’a frappé, c’est la rapidité avec laquelle la justice a réagi. En quelques semaines, un détenu a pu faire entendre sa voix, et une magistrate a pris une position ferme. Cela montre que, malgré les apparences, le système judiciaire reste attentif aux abus potentiels, même dans des contextes aussi sensibles que la lutte contre le crime organisé.

Le respect de la dignité humaine ne s’arrête pas aux portes de la prison.

Mais alors, pourquoi un appel a-t-il été déposé ? Selon des sources proches du dossier, l’administration pénitentiaire argue que ces mesures sont indispensables pour garantir la sécurité, notamment face à des profils de détenus jugés à haut risque. Un débat complexe s’ouvre : où placer le curseur entre sécurité publique et respect des droits individuels ?

Le Contexte : Une Lutte Acharnée Contre le Narcotrafic

Pour comprendre pourquoi de telles mesures ont été mises en place, il faut remonter à la genèse de cette prison hypersécurisée. Ces dernières années, la lutte contre le narcotrafic s’est intensifiée en France, avec des opérations d’envergure visant à démanteler les réseaux criminels. Les autorités ont décidé de créer des quartiers spécifiques pour isoler les figures clés de ces organisations. L’idée est simple : couper tout lien avec l’extérieur pour empêcher la poursuite d’activités illégales.

Voici un aperçu des objectifs de ces quartiers hypersécurisés :

- Prévenir les évasions : Les détenus à haut risque sont surveillés de près pour éviter toute tentative.

- Limiter les communications : Réduire les interactions pour empêcher l’organisation de trafics depuis la prison.

- Protéger la société : Empêcher que des réseaux criminels continuent d’opérer à distance.

Ces objectifs sont louables, mais à quel moment deviennent-ils excessifs ? Personnellement, je trouve qu’on marche sur une corde raide. Les autorités doivent protéger la société, mais priver un individu de sommeil pendant des semaines, voire des mois, ressemble plus à une punition qu’à une mesure de sécurité.

Les Répercussions sur la Santé des Détenus

Les réveils nocturnes ne sont pas anodins. Selon des études en psychologie, le manque de sommeil chronique peut avoir des effets dévastateurs : stress, anxiété, troubles cognitifs, voire dépression. Dans un environnement déjà oppressant comme une prison, ces pratiques risquent d’aggraver la situation mentale des détenus. Est-ce vraiment l’objectif d’un système pénitentiaire qui, en théorie, vise aussi la réinsertion ?

Un tableau pour illustrer les impacts possibles :

| Conséquence | Effet sur le détenu | Durée |

| Manque de sommeil | Stress, irritabilité | Court terme |

| Troubles cognitifs | Difficulté à se concentrer | Moyen terme |

| Dépression | Impact psychologique grave | Long terme |

Ce tableau, bien que simplifié, montre que les conséquences ne se limitent pas à une simple gêne. J’ai du mal à imaginer comment un détenu, déjà confronté à l’isolement, peut rester psychologiquement stable dans ces conditions. Et si l’objectif est de briser mentalement les individus, ne risque-t-on pas de créer des situations encore plus explosives à long terme ?

Un Débat Plus Large : Réformer le Système Carcéral

Cette affaire dépasse le cadre d’une simple décision judiciaire. Elle pose une question fondamentale : comment concilier sécurité et humanité dans les prisons ? Les établissements hypersécurisés, bien qu’ils répondent à un besoin réel, ne doivent pas devenir des zones de non-droit où tout est permis sous prétexte de sécurité. Les détenus, quels que soient leurs crimes, restent des êtres humains avec des droits inaliénables.

Pour aller plus loin, voici quelques pistes de réforme qui pourraient émerger :

- Évaluation des mesures : Vérifier l’efficacité réelle des pratiques comme les réveils nocturnes.

- Formation du personnel : Sensibiliser les gardiens aux impacts psychologiques de ces mesures.

- Consultation d’experts : Intégrer des psychologues et des juristes dans la conception des régimes carcéraux.

En discutant avec un ami juriste, il m’a fait remarquer que les prisons françaises sont souvent critiquées pour leur surpopulation et leurs conditions difficiles. Ajouter des mesures comme les réveils nocturnes ne fait qu’aggraver une situation déjà tendue. Peut-être qu’au lieu de durcir les conditions, il serait temps de repenser le système dans son ensemble.

Et Maintenant ? Les Prochaines Étapes

L’appel déposé par l’administration pénitentiaire laisse planer une incertitude. Si la décision initiale est confirmée, elle pourrait créer un précédent pour d’autres détenus et d’autres prisons. À l’inverse, si l’appel aboutit, cela pourrait renforcer la légitimité des mesures hypersécurisées, au risque de nouvelles dérives. Une chose est sûre : cette affaire ne restera pas sans suite.

Ce qui me semble le plus intéressant, c’est la capacité des détenus à faire entendre leur voix via la justice. Cela prouve que, même dans un système aussi fermé que la prison, des recours existent. Mais pour combien de temps ? Si les régimes dérogatoires se multiplient, ne risque-t-on pas de voir les droits des détenus s’éroder peu à peu ?

La prison doit punir, mais pas détruire l’humanité de ceux qu’elle enferme.

– Défenseur des droits humains

En attendant l’issue de cet appel, cette affaire nous rappelle une vérité essentielle : la dignité humaine ne s’arrête pas aux portes d’une cellule. Elle doit guider chaque décision, même dans les contextes les plus complexes. Et si cette histoire peut sembler anecdotique, elle soulève des questions universelles sur la manière dont nos sociétés traitent ceux qu’elles mettent à l’écart.

Pour conclure, cette décision judiciaire est un signal fort. Elle nous pousse à réfléchir à ce que signifie vraiment punir, protéger et respecter. Les prisons hypersécurisées sont peut-être une réponse à des menaces réelles, mais elles ne doivent pas devenir des lieux où l’humain est oublié. Et vous, qu’en pensez-vous ? La sécurité justifie-t-elle tout, ou faut-il poser des limites claires, même pour les criminels les plus dangereux ?