Vous souvenez-vous du dernier pays d’Afrique de l’Ouest où l’on pensait que les élections allaient enfin passer sans drame ? Moi non plus. Mercredi 26 novembre 2025, la Guinée-Bissau a replongé dans ce qu’elle connaît malheureusement le mieux : un bon vieux coup d’État militaire, le cinquième depuis l’indépendance. Et cette fois, le scénario sent le déjà-vu mâtiné de parfum suspect.

En quelques heures à peine, le général Horta N’Tam, chef d’état-major de l’armée de terre, s’est retrouvé propulsé président de transition pour un an. Le président sortant, Umaro Sissoco Embalo ? Détenu on ne sait trop où. Les élections du 23 novembre ? Suspendues sine die. Et la population de Bissau ? Cloîtrée chez elle, entre peur et résignation.

Un coup d’État qui tombe… pile au bon moment

Reprenons depuis le début, parce que l’histoire mérite qu’on s’y attarde. Dimanche 23 novembre, les Bissau-Guinéens votent pour élire leur président et leurs députés. Deux camps se dégagent rapidement : celui du président sortant Embalo, et celui de l’opposant Fernando Dias. Dès mardi, chacun revendique la victoire. Classique.

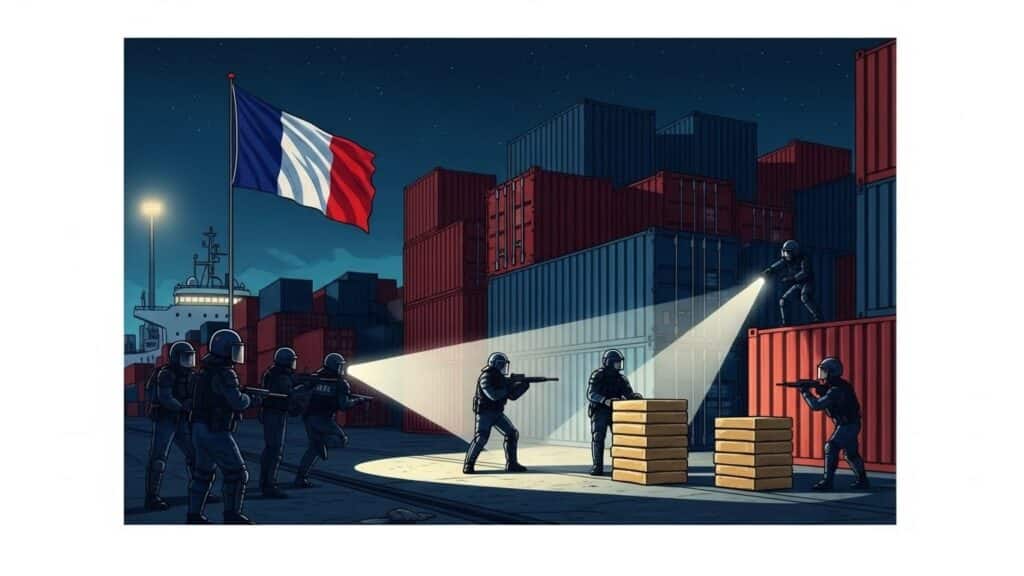

Les résultats provisoires devaient tomber mercredi. Ils ne tomberont jamais. À la place, on entend des tirs nourris près du palais présidentiel, les militaires prennent les points stratégiques, ferment les frontières, et annoncent avoir « découvert un complot impliquant des barons de la drogue » qui justifie, selon eux, leur intervention pour « rétablir l’ordre ».

Drôle de timing, non ? J’ai du mal à croire que ce soit une pure coïncidence. Quand on sait que le général N’Tam était jusqu’à hier encore un très proche d’Embalo, on se pose forcément des questions.

Qui est vraiment Horta N’Tam ?

À 58 ans, le nouvel homme fort du pays n’est pas un inconnu. Chef d’état-major de l’armée de terre, il a gravi les échelons sous la présidence d’Embalo dont il était considéré comme l’un des piliers militaires. Jeudi, lors d’une cérémonie ultra-sécurisée au quartier général, il prête serment devant une forêt de fusils d’assaut. Son discours ? Sobre, presque paternaliste :

« La Guinée-Bissau traverse une période très difficile de son histoire. Les mesures qui s’imposent sont urgentes et importantes et requièrent la participation de tout le monde. »

Traduction : on remet les compteurs à zéro, on oublie les élections, et on repart pour un an sous tutelle militaire. Les frontières sont rouvertes dès jeudi (signe que la situation est sous contrôle), les écoles et marchés doivent reprendre « immédiatement ». Tout va bien, circulez.

L’opposition hurle au coup d’État « organisé »

Évidemment, tout le monde n’avale pas la version officielle. Fernando Dias, le candidat qui se disait largement en tête, est entré dans la clandestinité et accuse directement Embalo d’avoir « organisé » le putsch pour ne pas quitter le pouvoir. Domingos Simões Pereira, leader historique du PAIGC et éternel rival d’Embalo, a lui été arrêté net mercredi.

« C’est un coup d’État qui vise à empêcher la prise de pouvoir par le candidat de l’opposition »

– Un analyste ouest-africain spécialisé, interrogé anonymement

Et franchement, on comprend pourquoi certains y voient un scénario idéal pour le clan Embalo : le président sortant reste dans le jeu (même détenu, il peut négocier), les élections sont annulées, et dans un an on recommence… avec peut-être les mêmes acteurs.

La Guinée-Bissau, championne toutes catégories des instabilités

Petit rappel pour ceux qui découvrent le pays : depuis 1974 et l’indépendance du Portugal, la Guinée-Bissau a connu :

- 4 coups d’État réussis (1978, 1980, 1999, 2012… et 2025)

- Une bonne quinzaine de tentatives ratées

- Une guerre civile en 1998-1999

- Des assassinats présidentiels (2009)

- Des crises post-électorales à répétition

En gros, c’est le genre de pays où l’on change de président comme de chemise. Et malheureusement, l’armée a toujours le dernier mot.

Le narcotrafic, éternel éléphant dans la pièce

On ne peut pas parler de la Guinée-Bissau sans évoquer le narcotrafic. Ce petit pays de 2,2 millions d’habitants est devenu, malgré lui, une des principales plaques tournantes de la cocaïne entre l’Amérique latine et l’Europe. Îles Bijagos, côtes découpées, corruption endémique : tout y est.

Les militaires disent avoir agi pour empêcher un « plan de déstabilisation impliquant des barons de la drogue ». Peut-être. Mais beaucoup d’observateurs rappellent que certains hauts gradés ont, par le passé, été eux-mêmes soupçonnés de protéger les trafiquants. Difficile de savoir qui protège qui, finalement.

Et maintenant ? Une transition… ou un énième cycle ?

La junte promet une transition d’un an maximum, avec probablement une nouvelle élection à la clé. Mais on a déjà entendu ça. En 2012, après le coup d’État, la transition avait duré deux ans. Et entre-temps, le pays reste suspendu aux décisions d’un quarteron de généraux.

La CEDEAO, qui avait pourtant imposé des sanctions après la tentative de coup de 2022, reste pour l’instant étonnamment silencieuse. Va-t-elle accepter cette nouvelle « restauration de l’ordre » ? Ou va-t-elle taper du poing sur la table ?

Ce que ça nous dit sur l’Afrique de l’Ouest en 2025

Regardez la carte : Mali, Burkina, Niger, Guinée (Conakry), et maintenant Guinée-Bissau. Partout, les militaires reprennent la main, souvent avec l’argument de la « lutte contre la corruption » ou de la « sécurité ». Et partout, les processus démocratiques vacillent.

La Guinée-Bissau n’est pas un cas isolé. Elle est juste le dernier domino à tomber dans une région où le modèle « coup d’État + transition + nouvelles élections » devient presque une routine. Triste routine.

Je ne vais pas vous mentir : à chaque fois qu’on croit que le cycle est rompu, il reprend de plus belle. Et pourtant, quelque part, on continue d’espérer que ce petit pays coincé entre le Sénégal et la Guinée finira par trouver sa stabilité. Un jour, peut-être.

En attendant, Bissau retient son souffle. Les boutiques rouvrent timidement, les enfants retournent à l’école sous haute protection militaire, et tout le monde se demande quelle sera la prochaine surprise. Parce qu’en Guinée-Bissau, il y en a toujours une.

(Article mis à jour le 27 novembre 2025 – 22h30)