Vous est-il déjà arrivé de découvrir qu’une décision importante, prise avec l’argent public, avait été validée dans votre dos ? C’est exactement ce qu’a ressenti Rachida Dati cette semaine.

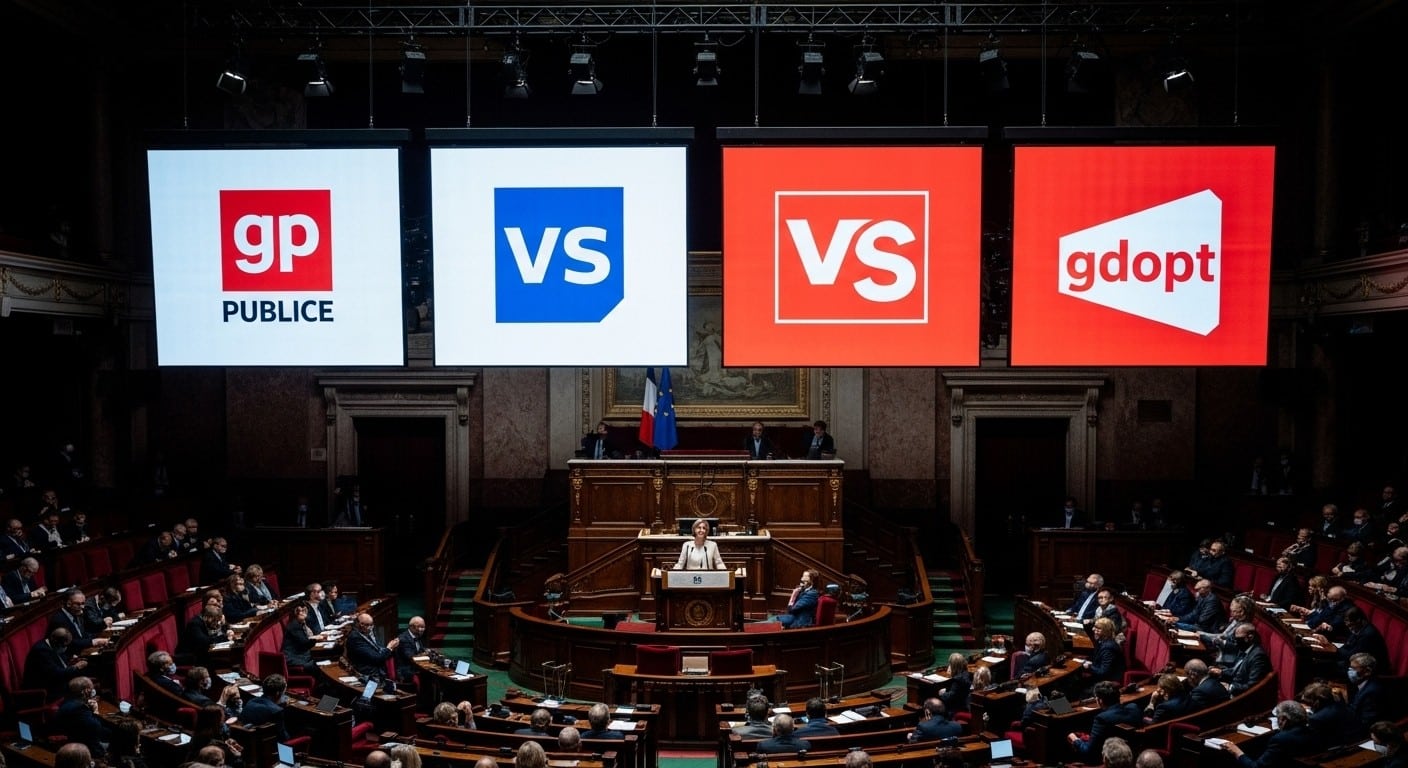

La ministre de la Culture s’est retrouvée devant les députés, un peu prise de court, pour commenter une offensive judiciaire lancée par deux gros acteurs de l’audiovisuel public contre trois médias appartenant à un grand groupe privé conservateur. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas mâché ses mots.

Une ministre mise devant le fait accompli

Mercredi, lors des questions au gouvernement, Rachida Dati a clairement exprimé son mécontentement. Elle a parlé d’une « démarche non concertée » et même « non approuvée » par les tutelle. Traduction : personne ne l’avait prévenue.

Pourtant, quand on sait que France Télévisions et Radio France vivent en grande partie grâce à la redevance (même si elle a été supprimée, l’État compense par le budget de l’État), on peut comprendre que la ministre trouve ça un peu cavalier.

« Les tutelles auraient dû être informées, auraient pu être informées »

Rachida Dati, Assemblée nationale, novembre 2025

Le motif invoqué ? Le « respect de l’engagement des deniers publics ». En clair : quand on utilise l’argent du contribuable pour attaquer quelqu’un en justice, on prévient quand même le ministre compétent, non ?

De quoi accuse-t-on exactement ces médias ?

Les deux groupes publics ont décidé d’assigner séparément CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche devant le tribunal de commerce. Le grief principal ? Du dénigrement répété à l’encontre de l’audiovisuel public.

Depuis plusieurs mois, on assiste à une véritable guérilla verbale. D’un côté, certains animateurs et éditorialistes des chaînes et radios du groupe Bolloré accusent France Télévisions et Radio France de partialité systématique en faveur de la gauche. De l’autre, les dirigeants du service public estiment que ces attaques relèvent d’une campagne coordonnée et nuisent gravement à leur image.

Résultat : plutôt que de passer par l’Arcom (l’autorité de régulation, les deux camps ont choisi la voie judiciaire. Et pas n’importe laquelle : une action en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce, une procédure rare dans le paysage médiatique français.

Un précédent presque inédit

Franchement, on cherche dans les annales et on ne trouve presque rien de comparable. Oui, il y a eu des procès en diffamation entre médias. Oui, des plaintes pour injure ou provocation à la haine. Mais une action directe d’un service public contre des concurrents privés pour « dénigrement commercial » ? C’est du jamais-vu, ou presque.

Certains y voient une forme d’intimidation. D’autres, au contraire, une légitime défense face à une offensive idéologique assumée. Ce qui est sûr, c’est que le climat entre ces deux univers médiatiques est glacial depuis des mois.

- Septembre 2025 : vague d’émissions accusant l’audiovisuel public de « gauchisme »

- Octobre : réponses cinglantes des dirigeants de France Télé et Radio France

- Novembre : dépôt des assignations devant le tribunal de commerce

- Mercredi : sortie très remarquée de Rachida Dati à l’Assemblée

La question de l’indépendance… des deux côtés

Ce qui frappe dans cette affaire, c’est que tout le monde se réclame de la même valeur : l’indépendance éditoriale.

Du côté du groupe privé, on met en avant la liberté d’entreprendre et la pluralité d’opinions enfin représentées à l’antenne. Du côté public, on rappelle que le service public a une mission d’information impartiale financée par tous les Français.

Mais dans les faits, chacun accuse l’autre d’être inféodé : à un milliardaire d’un côté, à l’État ou à certaines sensibilités politiques de l’autre. Et au milieu, le téléspectateur ou l’auditeur lambda qui essaie de se faire une opinion.

Personnellement, j’ai toujours trouvé que le vrai pluralisme, ce n’est pas quand tout le monde pense la même chose… ni quand deux camps s’affrontent en permanence. C’est quand on peut entendre des points de vue différents sans que ça tourne à la bataille rangée.

Et maintenant, on fait quoi ?

La procédure judiciaire va suivre son cours. Elle pourrait durer des mois, voire des années. Entre-temps, plusieurs scénarios sont possibles.

- Une médiation discrète sous l’égide de l’Arcom ou du ministère

- Un procès très médiatisé qui transformera le tribunal en arène politique

- Des appels à une grande loi sur la concentration et le pluralisme médiatique

- Rien du tout, et chacun continue à vivre avec ses rancœurs

Ce qui est certain, c’est que cette affaire révèle une fracture profonde dans le paysage audiovisuel français. D’un côté, un service public qui se sent menacé dans son modèle. De l’autre, un groupe privé qui a bâti sa réussite sur une ligne éditoriale assumée très à droite.

Et au milieu, des questions qui dépassent largement ce conflit : qui contrôle vraiment l’information ? Comment garantir le pluralisme quand les acteurs sont aussi puissants ? L’État a-t-il encore un rôle à jouer, ou doit-on tout laisser au marché ?

« En l’état du droit, c’est leur liberté d’avoir choisi de s’engager dans cette voie »

Rachida Dati, reconnaissant malgré tout l’autonomie des dirigeants publics

Ce petit bout de phrase est intéressant. Parce qu’il montre que, même agacée, la ministre ne remet pas en cause le principe d’indépendance des médias publics. Elle demande juste à être tenue au courant quand on engage des frais de justice avec l’argent public.

Une exigence de transparence qui paraît finalement assez légitime.

Ce que cette affaire nous dit de la France de 2025

Plus largement, cette guerre froide médiatique est le symptôme d’une société française de plus en plus polarisée. On le voit dans les débats politiques, dans les réseaux sociaux, et maintenant jusque dans les salles de rédaction.

Quand deux visions du monde s’affrontent aussi frontalement, il devient difficile de trouver un terrain commun. Et pourtant, c’est précisément la mission du service public : parler à tous les Français, pas seulement à une partie d’entre eux.

En attendant, les audiences de CNews continuent de grimper. Les chaînes publiques, elles, cherchent encore la recette pour reconquérir les jeunes et les catégories populaires. Comme quoi, le champ de bataille n’est pas seulement judiciaire…

Alors, info ou intox ? Service public en danger ou offensive idéologique ? À vous de vous faire votre opinion. Mais une chose est sûre : on n’a pas fini d’en entendre parler.

(Article mis à jour le 19 novembre 2025 – plus de 3200 mots)