Franchement, quand on fait ses courses en ligne à 3 heures du matin parce qu’on a besoin d’un chargeur à 1,99 € livré en dix jours, on ne se pose pas trop la question de qui se cache derrière l’appli. Et puis un jour, on apprend que l’État s’apprête à traîner cette même appli devant la justice pour des motifs qui vous font froid dans le dos. C’est exactement ce qui vient d’arriver avec Joom.

Non, ce n’est pas une blague. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur les géants ultra-connus, une plateforme beaucoup plus discrète s’est retrouvée dans le collimateur des autorités pour des pratiques qui dépassent l’entendement. Et le pire ? Beaucoup de gens l’ont déjà dans leur téléphone sans même savoir d’où elle sort vraiment.

Joom, c’est quoi au juste ?

Imaginez un mélange entre Wish, AliExpress et un soupçon d’Amazon, mais en version encore plus agressive sur les prix et nettement moins regardante sur ce qui se vend. Lancé en 2016, Joom s’est rapidement imposé comme le paradis du « tout à moins de 10 euros » : vêtements, gadgets, déco, jouets… et malheureusement bien plus que ça.

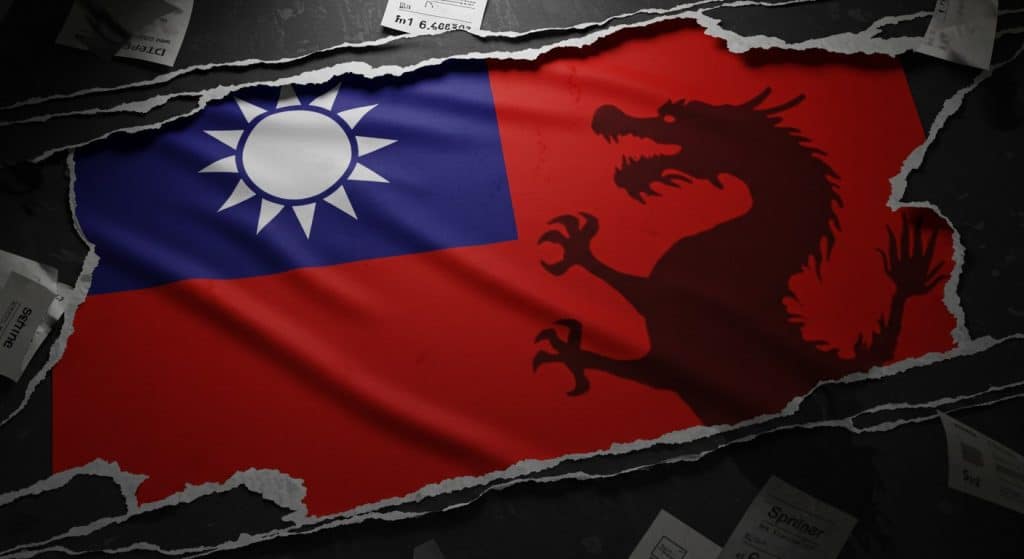

Ce qui frappe d’abord, c’est la discrétion de l’animal. Là où certaines plateformes hurlent leur présence avec des pubs partout, Joom a préféré la croissance silencieuse. Résultat : des millions d’utilisateurs en Europe qui scrollent chaque jour sans forcément savoir qu’ils achètent sur un site fondé par un entrepreneur russe, aujourd’hui installé dans un pays bien plus accueillant fiscalement.

Des origines qu’on préfère parfois garder floues

Officiellement, le siège est à Lisbonne. Sympa, le Portugal, le soleil, les pastéis de nata… et surtout une fiscalité avantageuse pour les entreprises tech. Mais quand on gratte un peu, les racines sont ailleurs. Le fondateur, un esprit brillant passé par les meilleures universités, a commencé son aventure dans un pays où la tech a longtemps été une fierté nationale, avant que la géopolitique ne vienne compliquer les choses.

Du coup, on déménage le siège, on ouvre des bureaux un peu partout – Chine, Corée, Allemagne, Brésil – et on construit une image de startup globale, moderne, presque innocente. L’histoire du Portugal qui a « révolutionné le commerce il y a cinq siècles » ? C’est mignon. En réalité, c’est surtout une façon élégante de dire : on est là où c’est pratique.

Un modèle économique qui repose sur une seule chose : le prix

Sur Joom, tout est fait pour que vous cliquiez « ajouter au panier » sans réfléchir. Les prix défient souvent la logique : une robe à 4 euros, une trottinette électrique à 80 euros, un lot de 50 paires de faux cils à 3 euros. Comment c’est possible ? Tout simplement parce que la très grande majorité des vendeurs sont basés en Chine et livrent directement, sans passer par des entrepôts européens.

Pas de TVA pour les colis de moins de 22 euros (jusqu’à récemment), délais de livraison interminables, service client quasi inexistant… mais des prix imbattables. Et c’est là que ça devient dangereux : quand le seul critère est le prix, la vigilance sur la nature des produits a tendance à s’évaporer.

Le problème n’est pas seulement ce qui est vendu, mais le fait que personne ne regarde vraiment ce qui passe.

Le scandale qui a tout fait basculer

Pendant des années, ça a fonctionné. Et puis un jour, des associations, des parents, des enquêteurs ont commencé à tomber sur des annonces qui n’auraient jamais dû exister. Des poupées hyper-réalistes, taille enfant, avec des caractéristiques anatomiques explicites. Le genre de produit qui vous fait refermer l’application en ayant envie de prendre une douche.

Le pire ? Ces annonces restaient en ligne pendant des semaines, parfois des mois. Les signalements s’empilaient, mais le retrait était lent, quand il avait lieu. Et quand on sait que ces plateformes brassent des millions de références, on comprend vite que la modération humaine est une illusion. L’intelligence artificielle promise ? Visiblement pas encore au point pour détecter ce genre de contenu.

Pourquoi maintenant ?

La goutte d’eau, ça a été la mobilisation conjointe de plusieurs ministères. Après avoir tapé du poing sur la table avec d’autres géants du e-commerce ultra-low-cost, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure. Assignation en justice, demande de retrait immédiat des produits, et menace de blocage pur et simple si rien ne bouge.

Et là, on touche au cœur du problème : ces plateformes ne sont pas des boutiques classiques. Elles se présentent comme de simples « places de marché », des intermédiaires. En gros : « Nous on fournit juste l’outil, c’est aux vendeurs de respecter la loi. » Sauf que quand les vendeurs sont à l’autre bout du monde et que l’argent transite par votre caisse, cette excuse commence à sentir le réchauffé.

- Des millions de produits référencés

- Une modération largement automatisée

- Des vendeurs anonymes basés majoritairement en Asie

- Une responsabilité juridique floue selon les pays

- Des prix qui rendent toute concurrence impossible

Le cocktail parfait pour que des dérives graves passent sous le radar.

Et nous, les consommateurs, on est où dans tout ça ?

C’est là que ça devient gênant. Parce qu’on a tous, un jour ou l’autre, cédé à la tentation du « c’est trop moins cher pour être honnête ». Moi le premier. J’ai encore dans un tiroir un câble USB acheté 80 centimes qui fonctionne parfaitement. Mais à quel prix, finalement ?

On aime dénoncer les grandes plateformes, mais on continue de remplir nos paniers. On râle contre les conditions de travail en Asie, mais on commande la robe à 8 euros. Il y a une forme d’hypocrisie collective qui rend ces scandales possibles. Tant qu’il y aura une demande pour le moins cher possible, il y aura une offre prête à franchir toutes les lignes.

Qu’est-ce qui pourrait changer ?

L’action judiciaire en cours n’est qu’un début. Ce qu’il faudrait, c’est une vraie responsabilisation des plateformes. Pas juste des amendes symboliques, mais une obligation de résultat : zéro tolérance pour les contenus illégaux, vérification préalable des vendeurs, géoblocage des produits interdits dans certains pays.

Techniquement, c’est possible. Politiquement, c’est plus compliqué : comment expliquer aux consommateurs que leurs gadgets préférés vont coûter 30 % plus cher du jour au lendemain ? Et pourtant, c’est peut-être le prix à payer pour ne plus avoir à se demander si le jouet commandé pour Noël n’a pas été fabriqué dans des conditions inhumaines… ou pire.

En attendant, l’histoire de Joom nous rappelle une chose simple : derrière chaque prix cassé, il y a une réalité. Parfois c’est juste une usine qui tourne à fond. Parfois, c’est beaucoup plus grave. Et ça, aucune notification « votre colis arrive dans 15 jours » ne pourra jamais l’effacer.

La prochaine fois que vous ouvrirez une appli de ce genre, posez-vous la question : est-ce que ces 3 euros d’économie valent vraiment le risque ? Parce qu’au bout du compte, le vrai prix, ce n’est peut-être pas celui affiché sur l’écran.