En octobre 2020, un événement a secoué la France, laissant une cicatrice profonde dans le système éducatif et au-delà. L’assassinat de Samuel Paty, un professeur d’histoire-géographie, a marqué les esprits, en particulier ceux des jeunes qui, à l’époque, étaient collégiens. Aujourd’hui, ces adolescents, devenus lycéens, se posent une question troublante : leur génération porte-t-elle les stigmates de cet acte ? À travers un projet éducatif unique, des élèves d’Île-de-France ont exploré cette interrogation, rédigeant un ouvrage collectif qui donne à réfléchir. Leur réflexion, à la fois intime et universelle, m’a interpellé : et si une Génération Paty était en train de naître ?

Quand l’école devient un symbole

L’école, ce lieu où l’on apprend à lire, à écrire, à penser, est aussi devenu, ces dernières années, un terrain où se jouent des combats idéologiques. L’assassinat de Samuel Paty, survenu le 16 octobre 2020, n’est pas un fait isolé. Il s’inscrit dans une série d’événements où l’éducation, pilier de la République, est prise pour cible. Mais que signifie grandir dans un monde où un professeur peut perdre la vie pour avoir enseigné la liberté d’expression ?

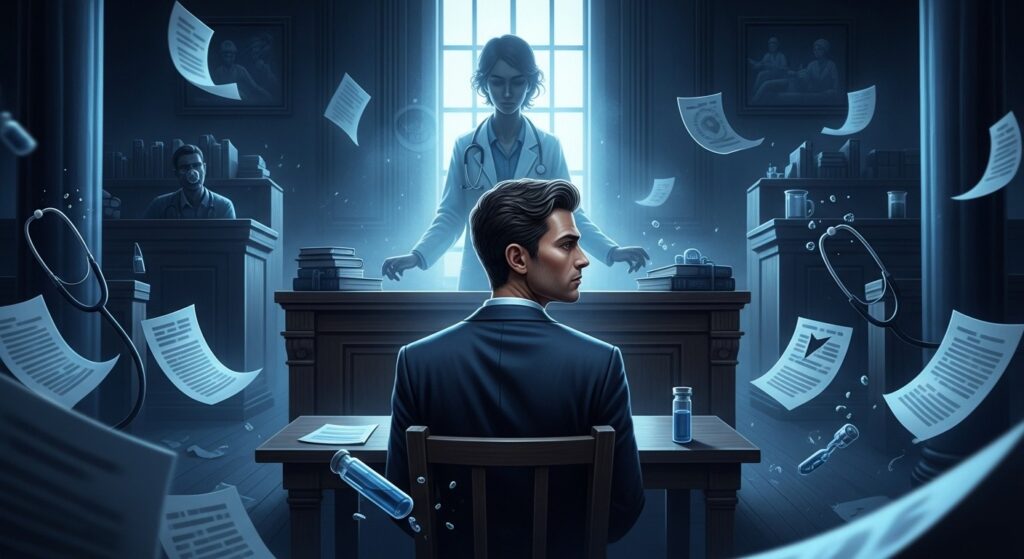

Pour les lycéens qui ont participé à un projet éducatif encadré par une association dédiée aux victimes du terrorisme, cette question est devenue centrale. Ces jeunes, alors en classe de 4e ou 3e en 2020, ont été confrontés à une réalité brutale : un enseignant, comme ceux qu’ils côtoyaient chaque jour, pouvait être visé pour ses idées. Ce projet, qui les a conduits à assister au procès des accusés dans cette affaire, leur a permis de mettre des mots sur leurs émotions et leurs réflexions.

« Ça aurait pu être notre prof. On aurait pu être dans cette classe. »

– Un lycéen participant au projet

Un projet pour comprendre et se souvenir

Comment transformer une tragédie en une leçon de vie ? C’est la mission qu’a relevée ce programme éducatif. Sept classes de terminale, issues de six lycées d’Île-de-France, ont participé à un travail collectif qui a abouti à la publication d’un livre en juin 2025. Ce n’est pas juste un compte-rendu du procès, c’est une plongée dans l’âme d’une génération. Les élèves ont analysé les mécanismes qui ont conduit à l’attentat, des rumeurs sur les réseaux sociaux à la radicalisation de l’assaillant. Ils ont aussi partagé leurs propres ressentis, parfois avec une sincérité désarmante.

Ce qui m’a frappé, en découvrant ce projet, c’est la maturité des lycéens. Ils ne se contentent pas de répéter ce qu’on leur a appris. Ils questionnent, doutent, et cherchent à comprendre pourquoi un simple cours sur la liberté d’expression a pu déclencher une telle violence. Leur livre, intitulé de manière symbolique, explore l’idée d’une Génération Paty : une jeunesse qui grandit avec le poids des attentats, mais aussi avec une volonté de défendre les valeurs républicaines.

- Analyse des mécanismes de la rumeur et de la désinformation.

- Réflexion sur la liberté d’expression et ses limites.

- Témoignages personnels des lycéens sur leur rapport à l’école post-2020.

Une jeunesse façonnée par les attentats

Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas seulement grandi avec les réseaux sociaux ou les smartphones. Ils ont aussi grandi avec les attentats. De Charlie Hebdo en 2015 à l’assassinat de Samuel Paty en 2020, leur adolescence a été ponctuée par des événements qui ont bouleversé la société française. Mais est-ce que cela fait d’eux une génération à part ?

Pour certains observateurs, la réponse est oui. Ces adolescents, aujourd’hui lycéens, ont intégré une forme de résilience face à la menace terroriste. Ils savent que l’école, loin d’être un sanctuaire, peut devenir un lieu de tensions. Pourtant, loin de se résigner, beaucoup d’entre eux expriment un attachement profond à des valeurs comme la laïcité et la liberté d’expression. C’est peut-être là l’aspect le plus fascinant : malgré la peur, ils veulent comprendre et agir.

« On a grandi avec les attentats de masse. Ça fait partie de nous, mais on ne veut pas que ça nous définisse. »

– Une lycéenne citée dans le livre

Ce qui ressort des témoignages, c’est une volonté de ne pas céder à la peur. Les lycéens parlent de leurs profs, de leurs cours, de leur quotidien, mais aussi de leur besoin de dialogue. Ils veulent des réponses, pas des silences. Et c’est là que l’école joue un rôle crucial : elle doit être un espace où l’on apprend à penser, à débattre, sans craindre la violence.

Le rôle de l’école dans la lutte contre la radicalisation

L’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage, c’est aussi un rempart contre les dérives. Mais comment enseigner dans un contexte où la peur peut s’installer ? Depuis 2020, de nombreux établissements ont renforcé leurs mesures de sécurité, mais aussi leurs programmes éducatifs sur la laïcité et la citoyenneté. Pourtant, le défi reste immense.

Les enseignants, eux aussi, sont en première ligne. Ils doivent naviguer entre la transmission des savoirs et la gestion des tensions, parfois exacerbées par les réseaux sociaux. J’ai toujours trouvé que les profs étaient des héros du quotidien, mais dans ce contexte, leur rôle est encore plus crucial. Ils doivent apprendre aux élèves à distinguer une information vérifiée d’une rumeur, à comprendre les enjeux de la laïcité sans tomber dans les caricatures.

| Enjeu | Action | Impact |

| Radicalisation | Programmes éducatifs sur la laïcité | Renforcement de la cohésion sociale |

| Désinformation | Enseignement de l’esprit critique | Meilleure résilience face aux rumeurs |

| Sécurité | Protocoles renforcés dans les écoles | Réduction des risques, mais tensions accrues |

Ce tableau, bien que simplifié, montre à quel point l’école est au cœur d’un équilibre délicat. Les lycéens impliqués dans le projet éducatif l’ont bien compris : l’éducation ne se limite pas à des leçons, elle forge des citoyens.

Vers une génération consciente et engagée ?

Alors, existe-t-il vraiment une Génération Paty ? Les lycéens eux-mêmes restent prudents. Pour certains, ce terme est trop réducteur : ils ne veulent pas être définis uniquement par un drame. Pour d’autres, il symbolise une prise de conscience, une volonté de défendre des valeurs qu’ils chérissent. Ce qui est sûr, c’est que ces jeunes ont grandi dans un monde complexe, où les réseaux sociaux amplifient les rumeurs, où la liberté d’expression est à la fois un droit et un défi.

Ce qui m’a marqué, en lisant leurs témoignages, c’est leur capacité à transformer une douleur collective en une réflexion constructive. Ils ne se contentent pas de déplorer, ils proposent. Ils veulent des écoles plus ouvertes au débat, des enseignants mieux formés à la gestion des conflits, et une société qui n’occulte pas les questions difficiles. Peut-être que c’est ça, la vraie Génération Paty : une jeunesse qui refuse de baisser les bras.

- Éducation renforcée à la laïcité et à la citoyenneté.

- Dialogue ouvert sur les réseaux sociaux et leurs dérives.

- Engagement des jeunes dans des projets citoyens.

En conclusion, l’assassinat de Samuel Paty n’a pas seulement marqué un tournant pour l’école française, il a aussi révélé la force d’une jeunesse qui refuse de céder à la peur. Ces lycéens, à travers leur projet, nous rappellent que l’éducation est une arme contre l’obscurantisme. Et si la Génération Paty était avant tout une génération d’espoir ?