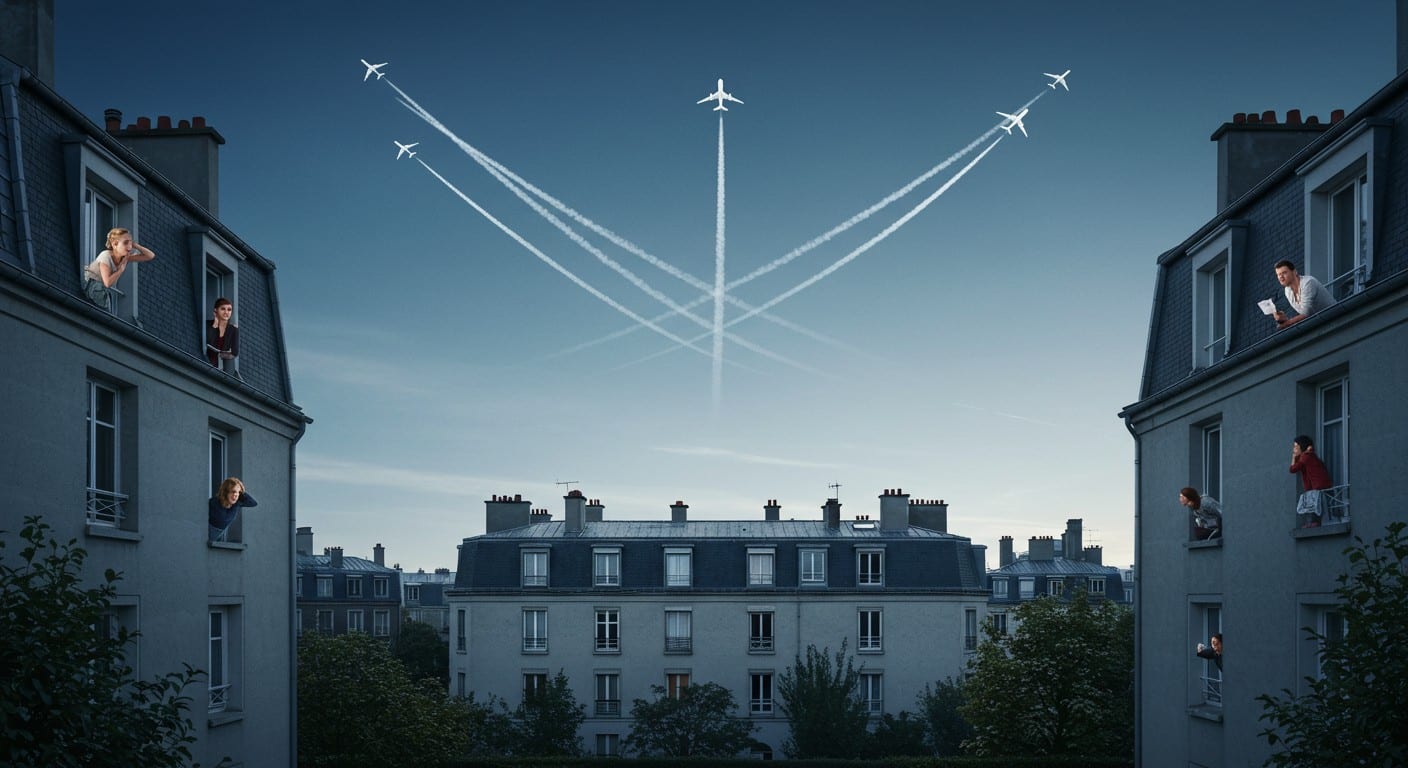

Vous est-il déjà arrivé de sursauter au passage d’un avion si bas qu’il semble frôler votre toit ? Pour des millions de Franciliens, ce n’est pas une anecdote, mais une réalité quotidienne. Vivre à proximité d’un aéroport, c’est composer avec un bruit incessant, parfois insupportable, qui perturbe le sommeil, le travail, et même la santé. Une récente enquête régionale met en lumière l’ampleur de ce problème autour des aéroports parisiens, révélant des chiffres alarmants : environ 2,2 millions de personnes sont touchées par les nuisances sonores aériennes en Île-de-France.

Quand le ciel devient une source de stress

Imaginez un instant : vous êtes en pleine réunion virtuelle, et soudain, un grondement sourd envahit la pièce, rendant impossible toute concentration. C’est ce que vivent quotidiennement les habitants des zones proches des aéroports comme Roissy, Orly ou encore Paris-Saclay-Versailles. Une étude récente, menée par un observatoire spécialisé dans le bruit, s’est penchée sur cette problématique avec un objectif clair : comprendre l’impact des nuisances sonores sur la vie des riverains. Avec près d’un quart des Franciliens exposés à des niveaux de bruit dépassant les seuils réglementaires, il est temps de se poser les bonnes questions.

Une enquête pour mesurer l’impact réel

Pour mieux saisir l’ampleur du phénomène, une vaste enquête a été lancée auprès de 90 riverains vivant près des trois principaux aéroports franciliens. Soutenue par une agence nationale de santé environnementale, cette initiative vise à collecter des témoignages concrets. Les participants décrivent leur quotidien, souvent rythmé par le ballet incessant des avions. « Certains jours, je dois fermer toutes les fenêtres pour entendre mes propres pensées », confie une habitante installée depuis des décennies dans une commune proche d’un aérodrome.

Le bruit des avions, c’est comme une goutte d’eau qui tombe sans cesse : au début, on s’habitue, mais à la longue, ça rend fou.

– Une riveraine anonyme

Les données préliminaires montrent que les niveaux sonores dépassent régulièrement les limites fixées par la réglementation, avec des pointes atteignant parfois 70 décibels, l’équivalent du bruit d’un aspirateur en fonctionnement. Ce n’est pas juste une question de confort : des études récentes associent l’exposition prolongée au bruit à des troubles comme l’hypertension, le stress chronique ou encore des perturbations du sommeil.

Les aéroports en question : un trio bruyant

Les aéroports de Roissy, Orly et Paris-Saclay-Versailles sont au cœur de l’attention. Chacun a ses particularités. Roissy, mastodonte du trafic international, enregistre des centaines de milliers de mouvements annuels. Orly, plus proche de la capitale, est un hub pour les vols domestiques et européens. Quant à Paris-Saclay-Versailles, situé dans une zone plus rurale, il est surtout dédié à l’aviation d’affaires et de loisirs, avec près de 150 000 mouvements en 2023. Ce dernier, bien que moins connu, n’en est pas moins perturbant pour les riverains des communes avoisinantes.

- Roissy : Principal hub international, avec un trafic dense jour et nuit.

- Orly : Proximité avec les zones urbaines, intensifiant l’impact sonore.

- Paris-Saclay-Versailles : Aérodrome de loisirs, mais avec un volume de vols significatif.

Ce qui frappe, c’est la diversité des profils touchés. Des familles avec enfants, des télétravailleurs, des retraités : personne n’échappe au vacarme. J’ai moi-même visité une petite ville près d’un de ces aéroports, et je peux vous dire que l’ambiance sonore change tout. On passe d’un calme relatif à une impression d’être en plein cœur d’une autoroute aérienne.

Pourquoi le bruit aérien est plus qu’une gêne

Le bruit des avions ne se contente pas de perturber une conversation ou une sieste. Il a des répercussions bien plus profondes. Selon des experts en santé environnementale, l’exposition chronique au bruit peut entraîner des troubles cardiovasculaires, une diminution des capacités cognitives chez les enfants, et même une baisse de la qualité de vie globale. Une étude citée dans l’enquête révèle que les riverains des aéroports sont plus susceptibles de souffrir d’insomnie que la moyenne nationale.

| Impact | Conséquences | Population touchée |

| Stress chronique | Anxiété, irritabilité | Adultes, enfants |

| Troubles du sommeil | Fatigue, baisse de concentration | Tous âges |

| Problèmes cardiovasculaires | Hypertension, risques accrus | Adultes |

Ce tableau, bien que simplifié, montre à quel point le bruit est un problème de santé publique. Ce qui m’a marqué, c’est de découvrir que même les enfants, pourtant souvent perçus comme plus adaptables, subissent des effets mesurables, comme des difficultés d’apprentissage.

Des solutions envisagées, mais des défis persistants

Face à ce constat, des pistes sont explorées pour réduire l’impact sonore. Parmi elles, l’optimisation des trajectoires de vol pour éviter les zones densément peuplées, l’utilisation d’avions moins bruyants, ou encore des restrictions horaires pour limiter les vols de nuit. Mais soyons honnêtes : ces mesures, bien qu’encourageantes, se heurtent à des obstacles. Les aéroports sont des moteurs économiques majeurs, et réduire leur activité pourrait avoir des répercussions sur l’emploi et les transports.

Il faut un équilibre entre le développement économique et la qualité de vie des habitants. Ce n’est pas simple, mais c’est nécessaire.

– Expert en urbanisme

Certains riverains, eux, ne se contentent pas d’attendre des solutions institutionnelles. Des associations locales se mobilisent pour faire entendre leur voix, réclamant des études d’impact plus fréquentes et des aides pour insonoriser leurs logements. Une idée intéressante, mais coûteuse, qui soulève une question : qui doit payer pour ces aménagements ? Les contribuables, les compagnies aériennes, ou les gestionnaires d’aéroports ?

Un regard vers l’avenir

Et si la solution passait par une prise de conscience collective ? Les nuisances sonores ne sont pas une fatalité, mais elles exigent une collaboration entre autorités, compagnies aériennes et riverains. L’enquête en cours pourrait marquer un tournant, en fournissant des données précises pour orienter les politiques publiques. En attendant, les habitants des zones concernées continuent de jongler entre patience et exaspération, espérant un ciel un peu plus silencieux.

- Collecte de données : Poursuivre les enquêtes pour mieux comprendre les impacts.

- Innovations technologiques : Développer des avions plus silencieux.

- Réglementation stricte : Imposer des restrictions horaires et des sanctions.

Personnellement, je trouve que ce sujet touche à quelque chose de profondément humain : le droit à un environnement sain. Vivre sous un couloir aérien, c’est comme avoir un voisin bruyant qui ne s’arrête jamais. La différence, c’est que ce voisin-là vole à 10 000 mètres d’altitude, et qu’il est bien plus difficile à raisonner.

Le rôle des riverains dans le changement

Les habitants ne restent pas les bras croisés. À travers des pétitions, des réunions publiques et des actions collectives, ils font pression pour obtenir des améliorations. Certains vont jusqu’à installer des capteurs de bruit chez eux pour documenter l’ampleur du problème. Cette mobilisation citoyenne, bien que parfois perçue comme marginale, pourrait influencer les décisions futures. Après tout, qui mieux que les riverains pour témoigner de ce qu’ils vivent au quotidien ?

En discutant avec certains d’entre eux, j’ai été frappé par leur résilience. Ils aiment leur région, leur maison, leur cadre de vie, mais le bruit est comme une ombre qui plane sur tout. Une riveraine m’a confié qu’elle rêve parfois de déménager, mais que ses racines sont trop profondes pour partir. C’est un dilemme cruel.

Un défi environnemental et sociétal

Le bruit aérien n’est pas qu’une question de décibels. C’est un défi qui touche à la fois à l’environnement, à la santé publique et à l’équité sociale. Les zones proches des aéroports sont souvent habitées par des populations variées, pas toujours en mesure de déménager ou d’investir dans des solutions d’insonorisation. Ce constat soulève une question éthique : est-il juste que certains paient le prix du développement aérien plus que d’autres ?

Les experts s’accordent à dire que des solutions existent, mais qu’elles demandent du temps et des moyens. Par exemple, des technologies comme les moteurs d’avion à faible émission sonore progressent, mais leur adoption est lente. De même, les aides financières pour l’insonorisation des logements restent limitées, et les démarches administratives découragent souvent les habitants.

Vers un ciel plus apaisé ?

Alors, à quoi ressemble l’avenir pour les riverains des aéroports franciliens ? L’enquête en cours pourrait être un premier pas vers des changements concrets. En documentant les effets du bruit, elle donne une voix à ceux qui vivent dans l’ombre des avions. Mais au-delà des chiffres et des rapports, c’est une prise de conscience collective qui est nécessaire. Peut-être qu’un jour, ouvrir sa fenêtre ne sera plus synonyme de vacarme, mais de calme retrouvé.

En attendant, une chose est sûre : le sujet des nuisances sonores aériennes est loin d’être anodin. Il touche à notre manière de vivre ensemble, de construire nos villes, et de penser notre rapport à la modernité. La prochaine fois que vous entendrez un avion, prenez une seconde pour penser à ceux qui vivent sous son ombre, jour après jour.