Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps vous devrez travailler pour garantir une retraite décente ? La question, presque philosophique, revient en force avec un rapport récent qui secoue le débat public. Le système des retraites français, souvent vu comme un pilier intouchable, vacille sous le poids d’un déficit grandissant. Les chiffres sont là, implacables, et les solutions proposées divisent. Alors, faut-il repousser l’âge de départ à la retraite, comme certains le suggèrent, ou existe-t-il d’autres chemins ? Plongeons dans ce dossier brûlant, où économie, société et choix politiques s’entremêlent.

Un Déficit Qui Fait Trembler le Système

Le constat est sans appel : le système de retraites français est dans le rouge. En 2024, le solde affiche un déficit de 1,7 milliard d’euros, soit 0,1 % du PIB. Si ce chiffre peut sembler modeste, les projections à long terme sont bien plus alarmantes. D’ici 2030, le déficit pourrait atteindre 6,6 milliards d’euros, et d’ici 2070, il pourrait grimper à 1,4 % du PIB. Ces données, issues d’analyses récentes, montrent une tendance inquiétante : les dépenses de retraites augmentent, mais les ressources, elles, fondent comme neige au soleil.

Les dépenses croissent lentement, mais les ressources diminuent encore plus vite, creusant un fossé difficile à combler.

– Experts en finances publiques

Pourquoi un tel déséquilibre ? D’un côté, les dépenses de retraites, qui représentent 407 milliards d’euros en 2024, restent parmi les plus élevées au monde. La France se place juste derrière l’Italie en termes de part du PIB consacrée aux pensions. De l’autre, les cotisations sociales, principale source de financement, peinent à suivre. Avec une population active en baisse relative et des salaires qui stagnent, les rentrées d’argent ne suffisent plus à couvrir les besoins.

Les Quatre Leviers pour Redresser la Barre

Face à ce défi, quatre grandes options se dessinent pour rééquilibrer le système. Chacune a ses avantages, ses limites et, surtout, ses conséquences sur l’économie et la société. Voici un tour d’horizon clair et détaillé.

- Modérer les pensions : Réduire la progression des retraites nettes, par exemple en limitant leur indexation sur l’inflation, pourrait alléger la pression financière. Mais cela pèserait directement sur le pouvoir d’achat des retraités.

- Augmenter les cotisations des salariés : Faire contribuer davantage les actifs semble logique, mais cela réduirait leur revenu disponible, freinant la consommation.

- Augmenter les cotisations des employeurs : Une hausse des charges patronales pourrait renflouer les caisses, mais au risque de décourager l’investissement et l’embauche.

- Repousser l’âge de départ : Travailler plus longtemps permettrait d’accroître les cotisations tout en réduisant la durée des pensions versées. Une piste séduisante… mais explosive.

Ces options ne sont pas neutres. Les trois premières, qualifiées de récessives, risquent de freiner l’économie. Moins de consommation, moins d’investissement, moins d’emploi : le cercle vicieux est vite enclenché. À l’inverse, repousser l’âge de départ pourrait, selon certains, booster le PIB par habitant en maintenant plus de personnes au travail. Mais à quel prix social ?

Pourquoi Repousser l’Âge de Départ Fait Débat

Repousser l’âge de la retraite, c’est un peu comme agiter un drapeau rouge devant un taureau. La proposition divise profondément. D’un côté, elle est vue comme une solution pragmatique. En travaillant plus longtemps, les actifs cotisent davantage, et les pensions sont versées sur une période plus courte. Résultat : les caisses respirent, et l’économie pourrait même y gagner. Certains experts estiment qu’un recul de l’âge à, disons, 66,5 ans, pourrait enrichir le pays en augmentant la production par habitant.

Un âge de départ plus tardif pourrait dynamiser l’économie tout en stabilisant les finances publiques.

– Analyste économique

Mais de l’autre côté, c’est la levée de boucliers. Les syndicats, déjà échaudés par la réforme de 2023 qui a porté l’âge légal à 64 ans, y voient une injustice. Travailler jusqu’à 66 ans, voire plus, est perçu comme une punition pour les travailleurs, surtout ceux aux métiers physiquement exigeants. Et puis, il y a la question de l’emploi des seniors. Si repousser l’âge semble logique sur le papier, encore faut-il que les entreprises jouent le jeu et embauchent ou maintiennent les plus de 60 ans.

Personnellement, je me demande si cette solution n’est pas un peu trop simpliste. Repousser l’âge, d’accord, mais quid des inégalités ? Les cadres supérieurs, souvent en bonne santé et dans des métiers moins usants, s’en sortiraient mieux que les ouvriers ou les employés aux conditions difficiles. Le débat mérite d’aller au-delà des chiffres.

Les Autres Pistes : Un Équilibre Précaire

Si repousser l’âge de départ fait couler beaucoup d’encre, les autres options ne sont pas sans poser problème. Prenons la modération des pensions, par exemple. Réduire les retraites, même légèrement, touche directement le portefeuille des seniors, souvent déjà fragilisés par l’inflation. Une telle mesure pourrait alimenter un sentiment d’injustice, surtout dans un pays où les retraites sont vues comme un droit acquis.

Augmenter les cotisations, qu’elles viennent des salariés ou des employeurs, n’est pas plus simple. Pour les salariés, c’est une baisse du salaire net, donc moins d’argent pour consommer ou épargner. Pour les entreprises, c’est une hausse du coût du travail, qui pourrait freiner les embauches ou pousser à délocaliser. Ces solutions, bien que techniquement viables, risquent de peser sur la croissance économique.

| Solution | Avantages | Inconvénients |

| Modération pensions | Réduit les dépenses | Baisse pouvoir d’achat seniors |

| Cotisations salariés | Augmente les ressources | Réduit revenu net |

| Cotisations employeurs | Renfloue les caisses | Freine investissement |

| Recul âge départ | Booste PIB, réduit durée pensions | Injuste pour métiers physiques |

Ce tableau résume bien le dilemme : chaque option a un coût, qu’il soit économique, social ou politique. Le choix final dépendra des priorités du gouvernement et de la capacité des partenaires sociaux à trouver un terrain d’entente.

Un Contexte Politique Explosif

Le débat sur les retraites ne se joue pas seulement dans les chiffres. Il est aussi éminemment politique. Depuis la réforme de 2023, qui a déclenché des manifestations massives, le sujet est une poudrière. Les syndicats, appuyés par une partie de l’opinion, réclament même un retour en arrière, avec un âge de départ abaissé. De l’autre côté, le gouvernement semble prêt à briser certains tabous, comme la suppression de l’abattement fiscal pour les retraités, pour renflouer les caisses.

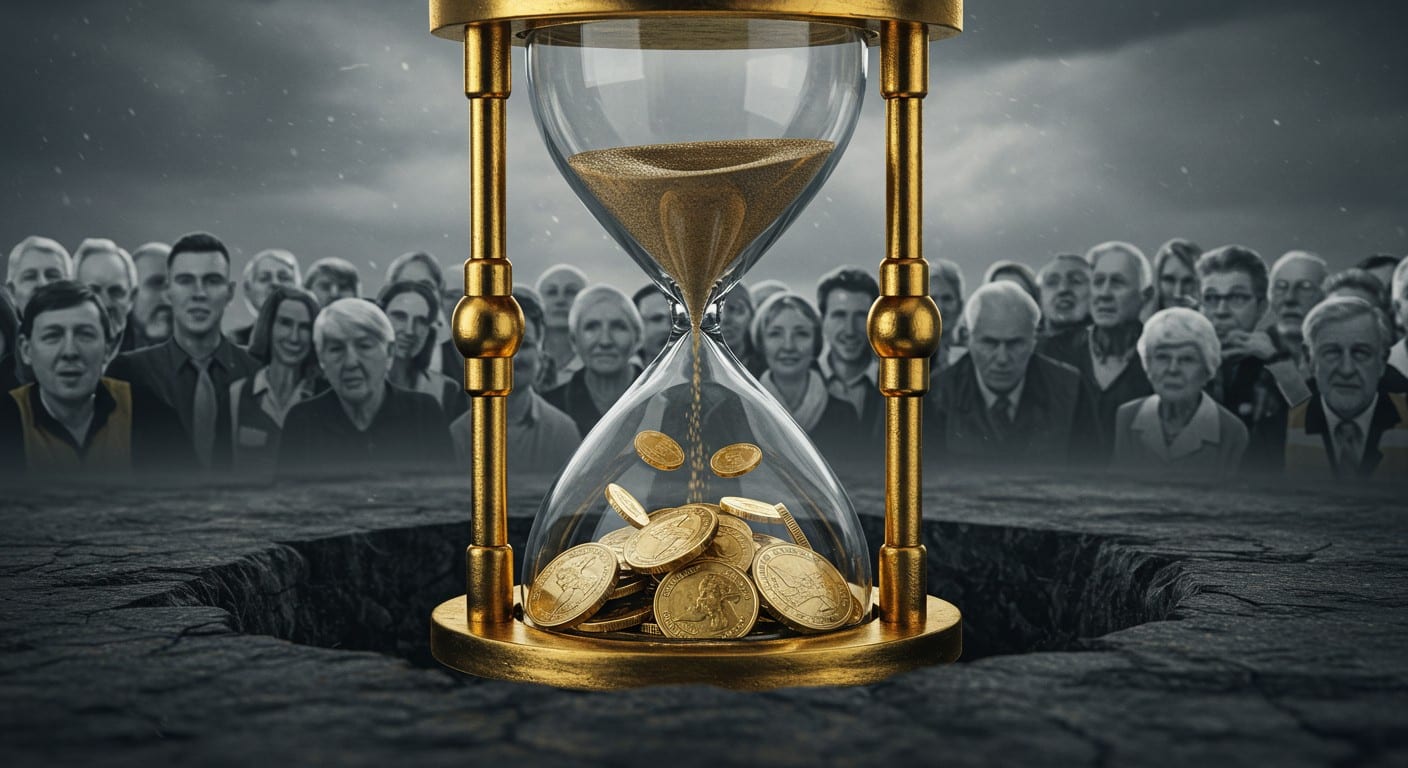

Les discussions en cours entre partenaires sociaux, prolongées jusqu’à mi-juin 2025, montrent à quel point le sujet est sensible. Chaque proposition est scrutée, chaque mot pesé. Et pendant ce temps, l’horloge tourne. Si rien n’est fait, le déficit pourrait non seulement grever les finances publiques, mais aussi compromettre d’autres priorités, comme l’éducation ou la santé.

Le système de retraites est un miroir de nos choix de société. Le réformer demande du courage et de l’équité.

– Observateur du débat social

Ce qui frappe, c’est l’absence de solution miracle. Repousser l’âge de départ peut sembler séduisant pour les économistes, mais il risque de cristalliser les tensions. À l’inverse, augmenter les cotisations ou réduire les pensions pourrait calmer les esprits à court terme, mais au prix d’un ralentissement économique. La France est à la croisée des chemins.

Et Si On Regardait Ailleurs ?

Face à ce casse-tête, certains suggèrent de s’inspirer de nos voisins. En Suède, par exemple, le système de retraites par points permet une certaine flexibilité : chaque individu accumule des droits en fonction de ses cotisations, et l’âge de départ peut varier. En Allemagne, l’âge légal est progressivement relevé à 67 ans, mais avec des dispositifs pour protéger les travailleurs aux carrières longues. Ces modèles ne sont pas parfaits, mais ils montrent qu’il est possible de réformer sans tout casser.

En France, l’idée d’un système par capitalisation – où chacun épargne pour sa propre retraite – a été évoquée, mais elle reste marginale. Les Français sont attachés à la répartition, où les actifs financent les retraités. Changer de paradigme demanderait un virage culturel majeur, et franchement, je ne suis pas sûr qu’on soit prêts pour ça.

Quel Avenir pour Nos Retraites ?

Alors, où va-t-on ? Le débat sur les retraites n’est pas qu’une question de chiffres. C’est une réflexion sur ce que nous voulons comme société. Voulons-nous privilégier la solidarité intergénérationnelle, quitte à demander des efforts à tous ? Ou bien misons-nous sur une approche plus individuelle, où chacun est responsable de sa pension ? Les réponses ne sont pas simples, et elles ne plairont pas à tout le monde.

Ce qui est sûr, c’est que l’inaction n’est pas une option. Le déficit des retraites, s’il n’est pas maîtrisé, pourrait peser lourd sur les générations futures. Repousser l’âge de départ, modérer les pensions, augmenter les cotisations : chaque solution a ses défenseurs et ses détracteurs. Mais au fond, peut-être que la vraie question est celle de l’équité. Comment s’assurer que les efforts soient partagés justement, sans pénaliser les plus fragiles ?

Pour ma part, je crois qu’une réforme réussie devra combiner plusieurs leviers, tout en investissant dans l’emploi des seniors et la prévention de l’usure professionnelle. Car travailler plus longtemps, oui, mais à condition que ce soit vivable pour tous. Et vous, qu’en pensez-vous ? La retraite à 66 ans, rêve ou cauchemar ?