Il y a des vies qui semblent sorties d’un roman d’histoire, des existences tellement denses qu’on peine à croire qu’un seul homme ait pu les vivre. Robert Birenbaum appartenait à cette trempe-là. Mort ce samedi 22 novembre 2025 à l’âge de 99 ans, il emporte avec lui l’un des derniers regards directs sur la Résistance communiste armée à Paris.

Quand on pense « résistant », on imagine souvent un adulte déterminé, parfois un militaire. Rarement un gamin de seize ans qui fait encore ses devoirs le soir. Et pourtant.

Un gosse du XIXe qui bascule dans la grande histoire

Né en juillet 1926 dans le populaire XIXe arrondissement de Paris, Robert grandit dans l’épicerie familiale tenue par ses parents, juifs polonais naturalisés français. La vie est modeste, joyeuse même. Il se souvient encore, avec un sourire malicieux, qu’il était « un sacré baratineur et un chanteur hors pair ». Rien, absolument rien, ne laissait présager qu’il deviendrait l’un des plus jeunes acteurs de la lutte armée contre l’occupant.

Puis vient l’été 1942. La rafle du Vélodrome d’Hiver. Des milliers d’enfants juifs arrachés à leurs familles sous ses yeux. Des scènes qui marquent une vie à jamais.

« Je revois encore ces gamins qui passaient devant la boutique, certains pleuraient, d’autres semblaient ne pas comprendre… Mes parents leur donnaient du lait, des gâteaux. Et dans la rue, des gens applaudissaient. Cette image-là, elle ne s’efface jamais. »

Ce jour-là, le gamin joyeux devient un jeune homme révolté. Quelques semaines plus tard, il rejoint les Jeunesses communistes et entre en résistance.

Des débuts modestes qui cachent une détermination farouche

Comme beaucoup de très jeunes résistants, il commence par des actions apparemment anodines mais terriblement risquées à l’époque :

- Lancer des tracts dans les boîtes aux lettres ou sous les essuie-glaces

- Perturber les séances de cinéma en coupant le son des actualités de propagande

- Faire le guet devant les cafés fréquentés par les soldats allemands

- Transporter des messages ou des armes dans son cartable d’écolier

Des gestes simples, presque enfantins. Mais chaque sortie pouvait se terminer au commissariat, ou pire.

Très vite, son courage et sa discrétion impressionnent. On lui confie des missions plus lourdes. Il recrute d’autres adolescents, organise des cellules. Il rêve déjà d’intégrer le groupe le plus redouté de la Résistance parisienne : les Francs-Tireurs et Partisans – Main-d’Œuvre Immigrée, le fameux FTP-MOI.

Le jour où tout bascule… sans lui

Novembre 1943. Robert a enfin obtenu l’autorisation tant attendue. Il doit rejoindre le détachement dirigé par Missak Manouchian et Marcel Rajman (Rayman sur l’Affiche rouge). Il exulte. Il a 17 ans et va enfin passer à l’action armée.

Mais le jour prévu pour son admission, le couperet tombe : tout le réseau est démantelé. Arrestations en cascade. En quelques heures, vingt-trois combattants tombent. Manouchian, Elek, Finger, tous les héros de l’Affiche rouge sont arrêtés. Robert, lui, échappe au coup de filet pour une raison tragique : il n’était pas encore officiellement intégré.

« J’ai pleuré pendant des semaines. Je voulais être avec eux, mourir avec eux s’il le fallait. Et le jour où j’ai enfin eu le droit d’entrer… ils étaient déjà tous pris. »

Cette frustration le hantera toute sa vie. Il continuera pourtant le combat jusqu’à la Libération, mais il gardera toujours cette sensation d’avoir été « le survivant par accident ».

Le 25 août 1944 : l’amour au milieu des barricades

Paris se soulève. Les combats de rue font rage. Et c’est au milieu de ce chaos que Robert rencontre Tauba Zylbersztejn, une jeune résistante comme lui. Coup de foudre immédiat. Ils ne se quitteront plus jusqu’au décès de Tauba en 2009.

Des années plus tard, il racontait encore cette journée avec des étoiles dans les yeux : « Le jour de la Libération, j’ai gagné la guerre… et j’ai gagné ma femme. »

Une vie entière au service de la mémoire

Après-guerre, Robert Birenbaum ne cherche ni gloire ni décorations. Il travaille, élève ses enfants, transmet. Discrètement. Longtemps, il refuse même de témoigner dans les écoles. « Je n’ai rien fait d’exceptionnel », répétait-il.

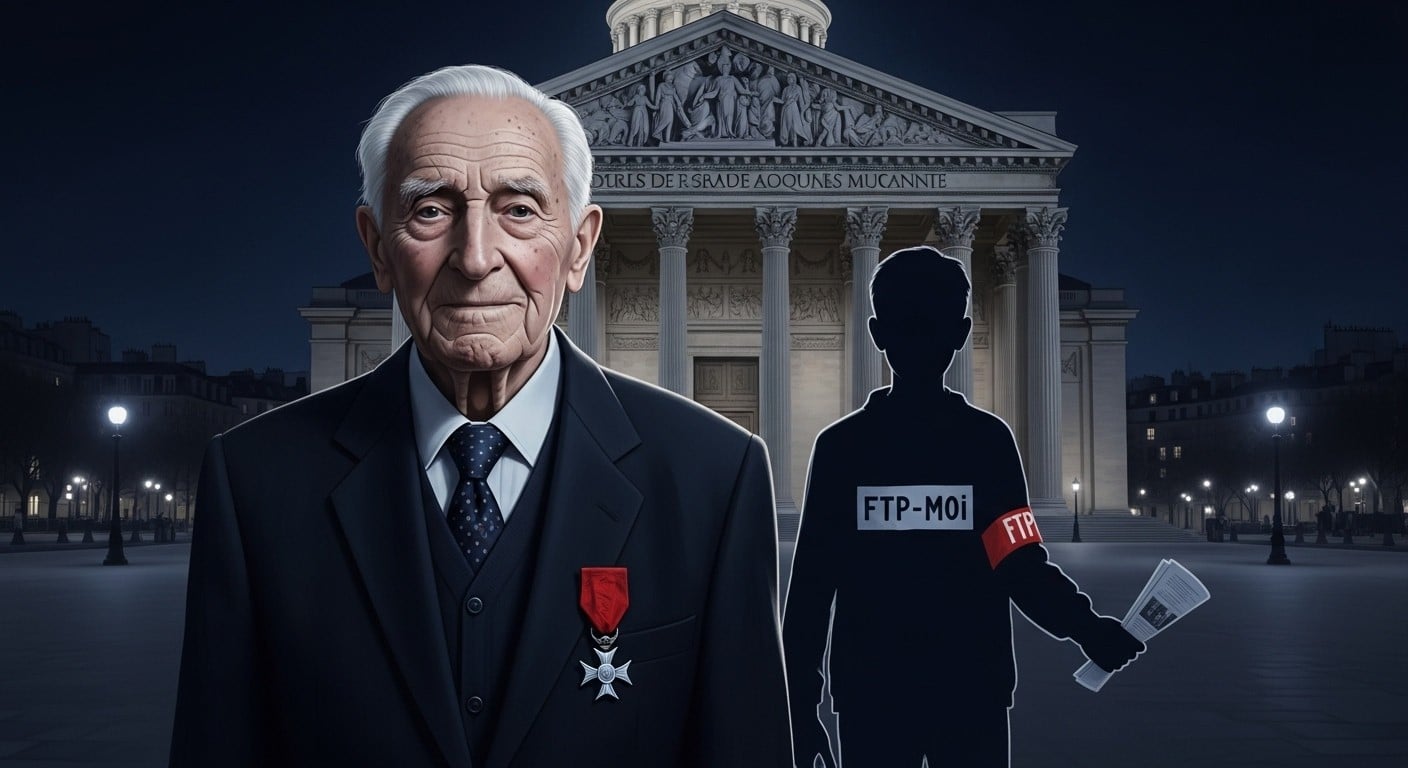

Puis vient 2024. À 98 ans, il accepte enfin de publier ses mémoires sous le titre 16 ans, résistant. Le livre connaît un succès immense. Et surtout, le 21 février 2024, il vit l’un des moments les plus forts de son existence : il gravit les marches du Panthéon au bras du président de la République pour accompagner le cercueil de Missak Manouchian.

Ce jour-là, les caméras du monde entier captent ses larmes. Quatre-vingts ans exactement après l’exécution de ses camarades au Mont-Valérien, le cercle se referme.

Un héritage qui dépasse largement sa personne

Robert Birenbaum n’était pas seulement un témoin. Il incarnait une certaine idée de la France : celle qui accueille les enfants d’immigrés, qui leur donne les moyens de devenir des héros quand le pays vacille.

Ses combats nous parlent encore :

- Le refus de l’indifférence face à l’injustice

- Le courage des très jeunes quand628 les adultes baissent parfois les bras

- La fidélité absolue à ses idéaux, sans jamais renier ni se renier

- La transmission comme devoir sacré

En 2025, alors que certains tentent de réécrire l’histoire ou de minimiser le rôle des résistants communistes et étrangers, la disparition de Robert Birenbaum résonne comme un rappel brutal : la France libre s’est aussi construite grâce à des gamins de 16 ans, fils d’immigrés, qui ont tout risqué pour qu’on puisse vivre libres.

Il s’est éteint paisiblement, entouré des siens. Mais quelque part, on imagine un adolescent de 17 ans, brassard FTP-MOI au bras, qui sourit enfin. Il a rejoint ses camarades.

Merci, Robert. Pour le courage d’alors. Pour la mémoire d’aujourd’hui.

Repose en paix, camarade.