Imaginez-vous en train de flâner dans un verger alsacien, admirant les pommiers en fleurs, quand soudain, un éclat vert métallisé attire votre regard. Un insecte, pas plus grand qu’un grain de café, grignote avidement une feuille. Ce n’est pas un simple scarabée : c’est le popillia japonica, plus connu sous le nom de scarabée japonais. Repéré pour la première fois en France début juillet 2025, cet intrus venu d’Asie fait trembler les agriculteurs et les défenseurs de l’environnement. Pourquoi tant d’inquiétude pour un si petit insecte ? Parce qu’il menace des centaines d’espèces végétales et pourrait bouleverser nos écosystèmes. Dans cet article, je vous emmène dans les méandres de cette invasion naissante, des risques qu’elle pose aux solutions envisagées pour protéger nos cultures.

Un nouvel envahisseur dans nos campagnes

Le scarabée japonais n’a rien d’un voyageur innocent. Originaire d’Asie, cet insecte a déjà conquis des territoires en Italie, en Suisse et en Allemagne avant de poser ses valises en France, plus précisément en Alsace. Selon des experts en santé végétale, deux spécimens ont été capturés début juillet 2025 dans des pièges installés à Mulhouse et Saint-Hippolyte. Ce n’est pas une invasion massive… pour l’instant. Mais la simple présence de ces insectes soulève une question : comment sont-ils arrivés là ?

Le scarabée japonais est un maître de l’auto-stop. Il voyage souvent via les transports humains, comme les camions ou les trains.

– Expert en santé des plantes

Ce n’est pas un hasard si les autorités parlent d’interception. Les scarabées capturés pourraient être des individus isolés, transportés par mégarde à travers les frontières. Mais ne vous y trompez pas : un seul scarabée peut être le point de départ d’une catastrophe écologique. J’ai toujours trouvé fascinant, et un peu effrayant, comment une si petite créature peut causer autant de dégâts. Alors, à quoi ressemble cet insecte et pourquoi fait-il si peur ?

Un insecte aux allures trompeuses

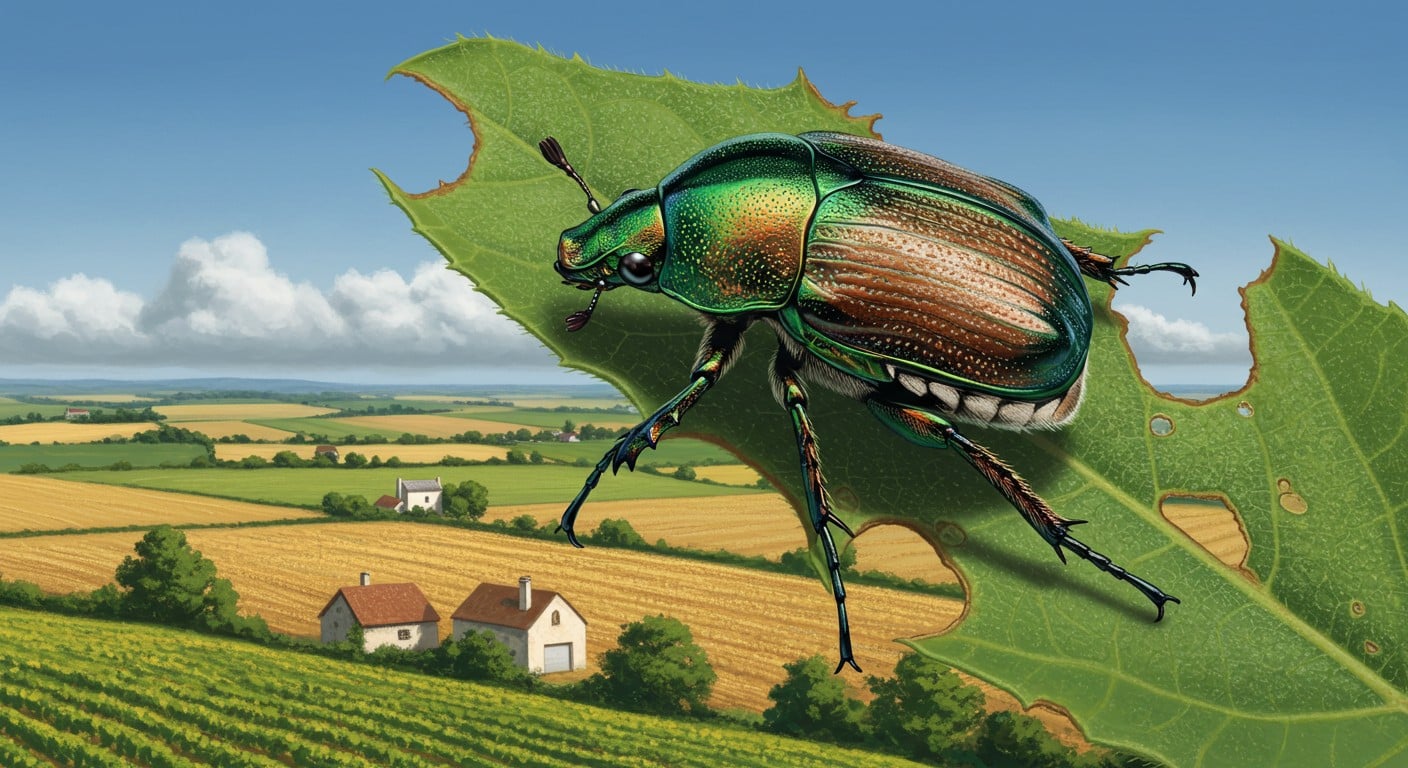

Le scarabée japonais est une créature d’une beauté trompeuse. Avec son corps vert métallisé, sa carapace cuivrée et ses touffes de poils blancs sur l’abdomen, il pourrait presque passer pour une œuvre d’art miniature. Mais ne vous laissez pas séduire par son apparence ! Cet insecte, d’environ un centimètre de long, est un véritable fléau pour les végétaux. Les adultes se régalent des feuilles, des fleurs et des fruits, tandis que leurs larves, cachées dans le sol, s’attaquent aux racines.

Ce qui rend le scarabée japonais si redoutable, c’est son appétit insatiable. Il ne fait pas de distinction entre les cultures agricoles, les arbres forestiers ou les plantes ornementales. Pommiers, vignes, rosiers, érables… rien ne lui résiste. Selon des recherches récentes, il menace plus de 400 espèces végétales. C’est un peu comme si un chef cuisinier décidait de goûter à tout dans votre jardin, sans jamais s’arrêter !

- Cultures agricoles : maïs, soja, haricots, vignes, pruniers.

- Arbres forestiers : érables, peupliers.

- Plantes ornementales : rosiers, hortensias.

Ce n’est pas juste une question de dégâts esthétiques. Quand les feuilles sont dévorées, les plantes perdent leur capacité à photosynthétiser, ce qui affaiblit leur croissance et leur reproduction. Les larves, elles, compromettent la stabilité des plantes en détruisant leurs racines. Si on laisse faire, c’est tout un écosystème qui risque de vaciller.

Pourquoi la France est-elle si vulnérable ?

Vous vous demandez peut-être : pourquoi paniquer maintenant ? Après tout, la France a déjà ses propres insectes nuisibles. Mais le scarabée japonais n’est pas un nuisible ordinaire. Sa capacité à s’adapter à différents environnements et son absence de prédateurs naturels en Europe en font une menace unique. En Asie, des ennemis naturels comme certains oiseaux ou insectes régulent sa population. Ici, il est libre de proliférer.

Ce qui m’a frappé, en creusant le sujet, c’est à quel point notre agriculture est vulnérable face à ce genre d’invasion. La France, avec ses vastes champs de vignes, ses vergers et ses forêts, est un véritable buffet pour le scarabée japonais. Les régions comme l’Alsace, où il a été repéré, sont particulièrement à risque en raison de leur proximité avec les pays voisins déjà touchés, comme l’Italie ou l’Allemagne.

| Facteur | Impact | Risque |

| Climat favorable | Conditions idéales pour la reproduction | Élevé |

| Absence de prédateurs | Prolifération incontrôlée | Élevé |

| Diversité végétale | Large choix de plantes à dévorer | Moyen-Élevé |

Et puis, il y a le facteur humain. Les échanges commerciaux, les voyages internationaux et même les colis postaux peuvent transporter ces insectes sans que personne ne s’en rende compte. Vous avez déjà commandé une plante en ligne ? Elle pourrait, sans le savoir, être le taxi d’un scarabée japonais !

Les dégâts potentiels : un cauchemar pour l’agriculture

Si le scarabée japonais s’installe durablement en France, les conséquences pourraient être désastreuses. Les agriculteurs, déjà confrontés aux défis du changement climatique et des fluctuations économiques, pourraient voir leurs rendements plonger. Imaginez un vignoble alsacien, réputé pour ses rieslings, réduit à des rangs de vignes dénudées. Ou des champs de maïs ravagés avant la récolte. Ce n’est pas de la science-fiction, c’est une possibilité bien réelle.

En Italie, où le scarabée japonais est déjà bien implanté, les pertes agricoles se chiffrent en millions d’euros chaque année. Les experts estiment que, sans intervention, la France pourrait connaître un scénario similaire. Les larves, en s’attaquant aux racines, fragilisent les cultures à long terme, tandis que les adultes détruisent les parties aériennes des plantes. C’est une attaque sur deux fronts, et les plantes n’ont que peu de chances de s’en sortir.

Une fois établi, cet insecte peut causer des dégâts irréversibles en quelques saisons seulement.

– Spécialiste en entomologie

Ce qui me préoccupe le plus, c’est l’impact sur les petits agriculteurs. Les grandes exploitations ont peut-être les moyens d’investir dans des solutions coûteuses, mais les petites fermes familiales ? Elles risquent de payer le prix fort. Et ne parlons même pas des jardins privés ou des parcs publics, qui pourraient aussi être touchés.

Que fait-on pour stopper l’invasion ?

Face à cette menace, les autorités ne restent pas les bras croisés. Dès la détection des premiers scarabées en Alsace, des mesures ont été prises. Des pièges, souvent colorés en jaune et vert, ont été installés pour capturer les insectes. Ces pièges utilisent des phéromones pour attirer les mâles et des odeurs florales pour les femelles. C’est astucieux, non ? En attirant les deux sexes, on maximise les chances de repérer une population naissante.

Les autorités locales ont également lancé une campagne de surveillance renforcée. Des inspections visuelles sont menées dans les zones à risque, et le public est invité à signaler tout scarabée suspect. Si vous pensez en avoir vu un, notez bien l’adresse e-mail dédiée pour les signalements : un simple courriel avec une photo pourrait faire la différence.

- Piégeage : Installation de pièges à phéromones dans les zones touchées.

- Surveillance : Inspections régulières des champs et jardins.

- Sensibilisation : Appel au public pour signaler les scarabées.

Mais soyons honnêtes : ces mesures sont-elles suffisantes ? J’ai un doute. Les pièges peuvent limiter la propagation, mais ils ne garantissent pas l’éradication. En Italie, par exemple, malgré des efforts similaires, le scarabée japonais continue de se répandre. Il faudra peut-être envisager des solutions plus radicales, comme l’introduction de prédateurs naturels ou l’utilisation de pesticides ciblés, bien que cela soulève d’autres questions écologiques.

Vers une lutte biologique ?

Si on veut éviter un désastre, il faut penser à long terme. La lutte biologique, qui consiste à introduire des prédateurs ou des parasites naturels du scarabée japonais, est une piste prometteuse. Par exemple, certaines guêpes parasitoïdes, capables de pondre leurs œufs dans les larves du scarabée, ont montré des résultats encourageants dans d’autres pays. Mais attention, introduire une nouvelle espèce pour en combattre une autre, c’est jouer avec le feu. Qui sait si ces guêpes ne deviendront pas, à leur tour, un problème ?

Une autre option serait de renforcer les pratiques agricoles durables. En diversifiant les cultures et en évitant les monocultures, on peut réduire l’attrait des champs pour le scarabée japonais. Cela demande du temps, de l’argent et une volonté politique forte. Mais si on veut protéger nos paysages, ça vaut peut-être le coup d’essayer.

La lutte contre les espèces invasives est un marathon, pas un sprint.

– Chercheur en écologie

Ce qui me donne de l’espoir, c’est la mobilisation rapide des autorités et des citoyens. Si tout le monde joue le jeu – agriculteurs, jardiniers amateurs, randonneurs –, on peut limiter les dégâts. Mais il faudra rester vigilants, car le scarabée japonais n’a pas dit son dernier mot.

Et vous, que pouvez-vous faire ?

Vous n’êtes pas agriculteur ? Pas grave, vous pouvez quand même agir. La première étape, c’est de rester informé. Apprenez à reconnaître le scarabée japonais : son corps vert brillant et ses touffes blanches sont inconfondables. Si vous en voyez un, ne l’écrasez pas tout de suite ! Prenez une photo, notez l’endroit exact et contactez les autorités compétentes.

Si vous êtes jardinier, inspectez régulièrement vos plantes, surtout si vous vivez près des zones à risque comme l’Alsace. Évitez aussi d’acheter des plantes en provenance de régions touchées sans vérifier leur provenance. Parfois, un simple geste peut empêcher une invasion.

En tant que citoyen, vous pouvez aussi soutenir les initiatives locales pour la protection de la biodiversité. Participez à des ateliers, partagez les informations sur les réseaux sociaux, ou discutez-en avec vos voisins. Plus on en parle, plus on sensibilise, et plus on a de chances de limiter la propagation.

Un défi pour l’avenir

Le scarabée japonais n’est pas juste un insecte de plus. Il est le symbole d’un défi plus large : celui de protéger nos écosystèmes face aux espèces invasives. Avec la mondialisation, les invasions biologiques sont de plus en plus fréquentes. Et si on ne fait rien, les conséquences pourraient être bien plus graves qu’une simple feuille grignotée.

Ce qui m’interpelle, c’est la vitesse à laquelle ces petits envahisseurs peuvent changer la donne. En quelques années, ils pourraient transformer nos campagnes, nos jardins, et même notre économie. Mais j’ai envie de croire qu’avec une action collective, on peut limiter les dégâts. La question est : serons-nous assez rapides ?

En attendant, gardons les yeux ouverts. Le scarabée japonais est peut-être déjà dans votre jardin, tapi dans l’ombre d’une feuille. Et si c’était à nous tous de faire la différence ?