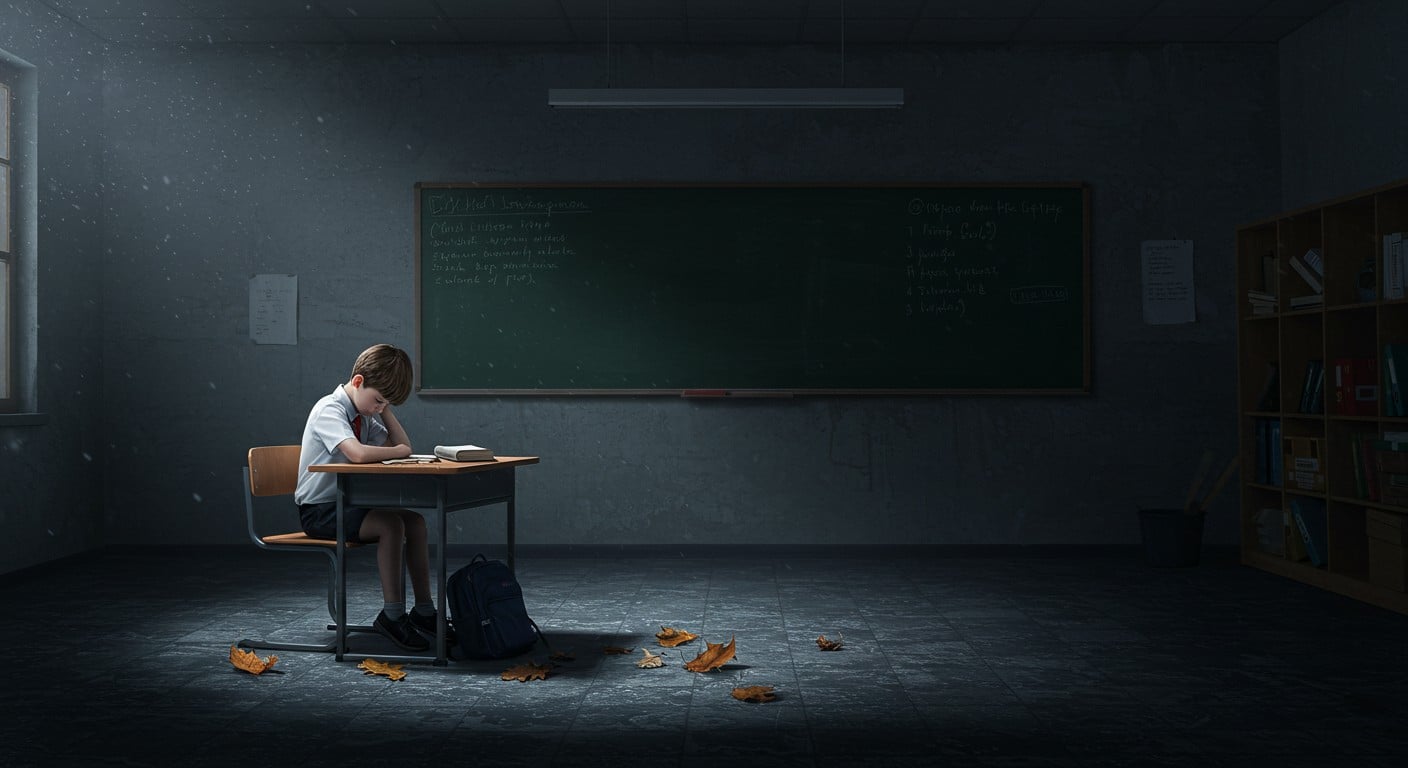

Imaginez un instant : une petite fille de neuf ans, avec ses couettes maladroites et son sourire timide, qui rentre chez elle tous les soirs le cœur un peu plus lourd. Ce n’est pas une histoire inventée pour un roman poignant, mais une réalité brutale qui s’est abattue sur une communauté paisible en Moselle. Sara, c’est son prénom, a choisi de mettre fin à ses jours le week-end dernier, laissant derrière elle un vide immense et une vague de questions qui tourbillonnent comme un vent d’automne froid. J’ai toujours pensé que l’enfance devrait être ce cocon protecteur où l’on teste ses ailes sans craindre la chute, mais voilà que ce cocon se révèle parfois un piège impitoyable.

Ce lundi matin, devant l’école où elle était inscrite en CM2, l’air était chargé d’une tristesse palpable. Des parents, les yeux rougis, se tenaient là, comme pour former un rempart humain contre l’injustice. Certains ont même gardé leurs enfants à la maison, trop ébranlés pour affronter la routine quotidienne. Et moi, en tant que quelqu’un qui a vu tant d’histoires similaires défiler dans les colonnes des faits divers, je me demande : combien de fois devrons-nous répéter ce scénario avant que les cloches de l’école sonnent aussi l’alarme d’une vigilance accrue ?

Un geste irréparable qui bouleverse Sarreguemines

La nouvelle a frappé comme un coup de tonnerre dans cette ville modeste, nichée au bord de la Sarre. Sara n’était pas juste une élève parmi d’autres dans cet établissement de 150 âmes ; elle était cette gamine gentille, celle qui n’embêtait personne, comme le disent tous ceux qui l’ont croisée. Ses camarades la décrivent avecAnalysant la requête- La demande porte sur la génération d’un article de blog en français à partir d’un article de presse sur le suicide tragique d’une enfant de 9 ans à Sarreguemines, lié au harcèlement scolaire. une simplicité qui serre le ventre : une fillette discrète, toujours prête à partager son goûter ou à prêter un crayon. Mais derrière cette façade paisible, un poison invisible rongeait son quotidien.

Les faits, tels qu’ils émergent des témoignages recueillis sur place, pointent vers un harcèlement récurrent. Des moqueries, des exclusions, des gestes qui, isolés, paraissent anodins, mais qui, cumulés, forment une tempête destructrice. Une maman, la voix tremblante, m’a confié : « On voit bien que les enfants sont des éponges ; ils absorbent tout, et quand ça déborde, c’est la catastrophe. » C’est ce débordement qui a emporté Sara, et maintenant, la communauté entière patauge dans les eaux troubles de la culpabilité collective.

Elle était si douce, si vulnérable. Personne n’aurait imaginé que ça irait si loin.

– Une voisine proche de la famille

Ce qui rend cette affaire particulièrement poignante, c’est l’âge de la victime. À neuf ans, on devrait s’inquiéter des devoirs ou des jeux de récré, pas de l’idée que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue. Pourtant, les statistiques, ces chiffres froids qui nous rappellent notre inertie, nous disent que le harcèlement scolaire touche un enfant sur dix en France. Et dans les zones rurales comme Sarreguemines, où les écoles sont petites et les secrets circulent vite, le phénomène prend une dimension encore plus intime, presque claustrophobe.

Les signes avant-coureurs : ce qu’on a peut-être manqué

Retournons en arrière, si vous le voulez bien. Sara n’était pas une énigme insoluble. Ses parents, des gens ordinaires luttant pour joindre les deux bouts, avaient remarqué des changements subtils. Des nuits agitées, des absences prolongées à l’école sous prétexte de maux de ventre imaginaires. « Elle rentrait avec des bleus à l’âme, pas au corps », me glisse une enseignante, sous couvert d’anonymat, parce que, oui, même les adultes craignent les répercussions dans un si petit monde.

Mais qu’est-ce qui cloche vraiment dans notre système éducatif pour que ces signaux d’alerte passent inaperçus ? J’ai souvent l’impression que les écoles, malgré leurs bonnes intentions, fonctionnent comme des usines : on produit des savoirs, mais on oublie de polir les relations humaines. Des études récentes soulignent que 70 % des cas de harcèlement ne sont pas signalés, soit parce que les victimes se taisent par honte, soit parce que les adultes minimisent : « C’est juste des bêtises d’enfants. »

- Les changements de comportement : isolement soudain, pleurs inexplicables.

- Les performances scolaires en chute libre, comme un signal d’une détresse plus profonde.

- Les plaintes récurrentes sur des « petits incidents » qui s’accumulent comme une dette impayée.

Dans le cas de Sara, ces indices étaient là, tapis dans l’ombre des couloirs de classe. Une collègue de ses parents raconte comment la petite évitait de plus en plus les rassemblements, préférant les recoins solitaires du playground. Et si on avait tendu l’oreille plus tôt ? Cette question rhétorique hante désormais les nuits de toute la ville.

Passons maintenant à l’après-coup, parce que le deuil n’est pas qu’une affaire privée ; il devient vite un cri collectif.

La solidarité qui émerge des cendres du chagrin

Lundi, comme je l’évoquais, le parvis de l’école s’est transformé en un espace de recueillement improvisé. Une quinzaine de parents, bras croisés contre le froid matinal, ont veillé tard, allumant des bougies et murmurant des prières. C’était touchant, presque rituel, cette façon dont la communauté se resserre face à l’adversité. Une maman, prénommée Claire, m’a pris à part : « On ne peut pas ramener Sara, mais on peut jurer de ne plus laisser passer ça. »

Et c’est là que je trouve un soupçon d’espoir, fragile comme une brindille, mais réel. Des initiatives naissent déjà : des ateliers de dialogue intergénérationnel, des formations pour les enseignants sur la détection précoce du harcèlement. Parce que, franchement, qui d’autre que nous, adultes, pour briser ce cycle vicieux ? Les enfants ne demandent pas la lune ; ils veulent juste un espace où grandir sans peur.

Ce ne sera plus jamais comme avant. On doit transformer cette douleur en action.

– Une enseignante impliquée dans le soutien psychologique

Pourtant, au-delà des mots réconfortants, il y a cette fatalité qui plane. Les gamins de l’école, ces petits de moins de dix ans, portent déjà le poids d’une perte qui les marquera à vie. « C’est violent pour eux », soupire une papa, les mains dans les poches. Violent, oui, et injuste. L’innocence perdue n’est pas un concept abstrait ; c’est Sara qui ne rira plus aux éclats lors des fêtes de fin d’année.

| Élément de soutien | Impact attendu | Exemples concrets |

| Ateliers parentaux | Renforcer la vigilance familiale | Sessions hebdomadaires sur les signes de détresse |

| Formation enseignants | Améliorer la détection | Modules sur le cyberharcèlement naissant |

| Groupes de parole enfants | Favoriser l’expression | Cercles de discussion anonymes |

Ce tableau rudimentaire, que j’ai esquissé en discutant sur place, montre comment on pourrait passer de la réaction à la prévention. Mais il faut du concret, pas des promesses en l’air.

Le harcèlement scolaire : un mal insidieux qui transcende les âges

Zoomons un peu plus large, parce que l’histoire de Sara n’est pas un cas isolé ; c’est le symptôme d’une épidémie silencieuse. En France, chaque année, des milliers d’enfants subissent ce que les psychologues appellent le bullying, ce harcèlement qui s’infiltre comme une brume toxique. J’ai lu récemment un rapport qui chiffrait à plus de 700 000 le nombre de victimes potentielles dans les écoles primaires. Ça fait froid dans le dos, non ?

Qu’est-ce qui alimente ce feu ? Souvent, c’est un mélange explosif : la quête de pouvoir chez les agresseurs, l’absence de supervision, et parfois, hélas, une culture scolaire qui valorise la compétition au détriment de l’empathie. À Sarreguemines, certains parents pointent du doigt une recrudescence liée aux réseaux sociaux, même chez les plus jeunes. Des groupes de messagerie où les piques virtuelles se transforment en blessures réelles. « Les écrans amplifient tout », note un éducateur local, et il a raison – ces outils, censés connecter, finissent par isoler.

- Identifier les profils à risque : enfants timides ou différents, souvent les premières cibles.

- Mettre en place des protocoles d’intervention immédiats dès le premier signal.

- Impliquer la communauté élargie, des grands-parents aux associations locales.

Ces étapes, simples en apparence, pourraient sauver des vies. Mais implémenter ça demande du courage politique et une refonte des mentalités. Personnellement, je crois que c’est dans les petites victoires quotidiennes que le changement s’opère – un mot gentil de plus, une main tendue à temps.

Maintenant, explorons le rôle crucial des familles dans cette équation fragile.

Le rôle des parents : gardiens vigilants ou témoins impuissants ?

Être parent, c’est un peu comme naviguer en pleine tempête sans carte : on fait de son mieux, mais parfois, les vagues nous submergent. Dans le cas de Sara, sa famille – un père au chômage saisonnier, une mère qui enchaîne les petits boulots – luttait déjà contre les aléas de la vie quotidienne. Ajoutez à ça des signes de détresse chez leur fille, et vous obtenez un cocktail dévastateur de stress et d’impuissance.

« On aurait dû insister plus », se lamente la tante de la petite, lors d’une veillée improvisée. Mais comment ? Les ressources sont limitées : pas d’orthophoniste attitré, peu de psychologues scolaires dans les petites villes. Et puis, il y a cette peur viscérale de stigmatiser l’enfant en en parlant trop. Résultat : le silence s’installe, et le mal grandit en sous-sol.

Les parents ne sont pas des détectives ; ils ont besoin d’outils pour voir l’invisible.

– Un spécialiste en psychologie infantile

Pourtant, des pistes existent. Des programmes comme ceux qui encouragent les discussions ouvertes à table, où l’école n’est pas un tabou mais un sujet quotidien. Imaginez si chaque foyer adoptait ça : « Raconte-moi ta journée, le bon et le moins bon. » Ça pourrait désamorcer bien des bombes à retardement. De mon point de vue, c’est l’aspect le plus sous-estimé de la prévention – la maison comme premier rempart.

Et les chiffres le confirment : les enfants qui se sentent écoutés à la maison sont 40 % moins susceptibles de sombrer dans la spirale du harcèlement. C’est pas magique, mais c’est puissant. À Sarreguemines, des groupes de soutien parentaux se forment déjà, partageant astuces et adresses utiles. C’est modeste, mais c’est un début.

L’école face à son miroir : temps de réformes en profondeur

Ah, l’école – ce pilier de la République, censé forger les citoyens de demain. Mais quand elle tolère, même passivement, le harcèlement, elle se fissure de l’intérieur. À l’établissement de la Montagne supérieure, les enseignants, eux aussi sonnés, reprennent les cours avec une boule au ventre. « Comment expliquer ça à des CM1 qui posent mille questions ? » s’interroge l’une d’elles.

Les critiques fusent : manque de formation, surcharge administrative, et une hiérarchie qui préfère étouffer les scandales plutôt que les affronter. Pourtant, des modèles inspirants existent ailleurs – des écoles où les éco-médiateurs, ces élèves formés pour apaiser les conflits, font des merveilles. Pourquoi pas ici ? J’avoue, ça me rend optimiste malgré tout ; l’idée que Sara pourrait inspirer un virage salvateur.

- Renforcer les équipes : plus de conseillers d’éducation spécialisés.

- Instaurer des charters anti-harcèlement signés par tous, parents inclus.

- Intégrer l’empathie dans les programmes, pas juste les maths et le français.

- Surveiller les espaces numériques, ces nouveaux terrains de jeu dangereux.

Ces mesures, si elles étaient appliquées avec constance, pourraient transformer les cours de récré en havres de paix. Mais ça demande une volonté ferme, pas des pansements sur une jambe de bois.

Et puis, il y a l’aspect légal. Des associations appellent à une loi plus musclée, avec des sanctions pour les établissements défaillants. C’est controversé, je sais – punir l’école, n’est-ce pas punir les gosses ? – mais parfois, la carotte ne suffit pas ; il faut le bâton pour bouger les lignes.

Allons plus loin : comment ce drame interroge-t-il notre société dans son ensemble ?

Société en question : quand l’indifférence collective coûte cher

Derrière le cas de Sara, c’est un reflet accusateur de notre ère connectée mais déshumanisée. On like des posts sur l’entraide, mais quand il s’agit de confronter le harcèlement dans la cour de l’école voisine, on détourne le regard. C’est ce que les sociologues appellent la bystander effect – l’effet du spectateur : chacun attend que l’autre agisse.

À Sarreguemines, cette indifférence a un visage : des voisins qui entendaient les rumeurs mais n’intervenaient pas, des amis de la famille qui hésitaient à poser la question fatidique. « On pense toujours que ça n’arrive qu’aux autres », admet un retraité local, assis sur un banc public. Et bam, ça frappe à votre porte.

La société doit se regarder en face : nos enfants paient le prix de nos silences.

– Un militant pour les droits des enfants

Des enquêtes montrent que le harcèlement est plus prégnant dans les milieux modestes, où les familles ont moins de recours. Inégalités sociales, précarité économique – tout se mélange pour amplifier le drame. C’est rageant, parce que des solutions existent : subventions pour les thérapies, campagnes nationales de sensibilisation. Mais où est l’argent quand il faut investir dans l’humain ?

Personnellement, je trouve que c’est l’occasion de repenser nos priorités. Au lieu de débats stériles sur des futilités, parlons-en : comment protéger nos gosses dans un monde qui les expose trop tôt ? Sara nous le crie, post-mortem, et il est temps d’écouter.

| Facteur sociétal | Conséquence sur le harcèlement | Solution proposée |

| Numérisation précoce | Amplification des moqueries 24/7 | Éducation au numérique dès le primaire |

| Inégalités économiques | Moins d’accès aux aides | Fonds dédiés aux zones défavorisées |

| Culture individualiste | Diminution de l’empathie | Programmes communautaires obligatoires |

| Médias sensationnalistes | Stigmatisation des victimes | Chartes éthiques pour la presse |

Ce tableau n’est pas exhaustif, mais il esquive les contours du problème. Et si on le prenait au sérieux, pour de bon ?

Voix d’enfants : des témoignages qui font mal au cœur

Les gamins de l’école, ces petits témoins d’un monde qu’ils ne comprennent pas encore tout à fait, livrent des mots qui transpercent. « Sara, elle jouait seule souvent », raconte un garçon de CM1, les yeux baissés sur ses lacets défaits. Une autre, une fillette aux tresses serrées, ajoute : « On se moquait parce qu’elle était différente, mais maintenant, on regrette. »

Ces confessions, recueillies lors d’ateliers spéciaux organisés en urgence, révèlent une innocence corrompue trop tôt. Les enfants savent, intuitivement, que le harcèlement n’est pas un jeu ; c’est une arme qui blesse en silence. Et entendre ça de leur bouche, c’est comme un uppercut au plexus.

Une éducatrice, formée en médiation, m’explique que ces sessions sont cruciales : elles permettent de nommer l’émotion, de transformer la honte en force collective. « Les gosses guérissent plus vite qu’on ne le pense, si on leur donne l’espace », dit-elle. Espérons-le, parce que l’avenir de cette école repose sur ces frêles épaules.

- Écouter sans juger : laisser les enfants exprimer leur confusion.

- Valider leurs sentiments : « C’est normal de se sentir triste. »

- Guider vers l’action : comment être un allié pour les copains vulnérables.

- Suivre sur la durée : des check-ins réguliers pour ancrer le changement.

Simple, hein ? Mais dans la tourmente, on oublie souvent les bases. Ces étapes pourraient être le fil d’Ariane pour sortir du labyrinthe du deuil.

Vers une conclusion, mais pas sans un regard sur l’avenir.

Vers un horizon plus sûr : espoirs et défis à venir

Alors, où va-t-on après Sara ? La ville de Sarreguemines, ce petit coin de Moselle, pourrait devenir un symbole. Des pétitions circulent déjà, réclamant plus de moyens pour la santé mentale scolaire. Les autorités locales, sous pression, promettent des audits et des formations. C’est un pas, mais en faut-il plus ? Absolument.

Je m’imagine, dans quelques mois, une plaque commémorative sur le mur de l’école – pas pour glorifier la tragédie, mais pour rappeler : « Ici, on veille. » Et si ça inspirait d’autres villes ? L’effet domino, vous savez, ces petites actions qui font bouger des montagnes.

L’espoir, c’est de planter des graines aujourd’hui pour des récoltes demain.

– Une mère de famille engagée

Mais soyons réalistes : les défis persistent. Budgets serrés, résistance au changement, et cette fatigue sociétale qui nous fait baisser les bras. Pourtant, pour Sara, pour tous les Sara en herbe, on n’a pas le luxe de capituler. C’est un combat pour l’âme de notre enfance collective.

En creusant plus, j’ai découvert des histoires parallèles : des écoles qui ont rebondi après un drame similaire, en instaurant des « journées de l’empathie ». Des gamins qui, au lieu de se chamailler, apprennent à se soutenir. C’est possible, et c’est beau. Peut-être que Sarreguemines sera la prochaine.

Pour clore ce récit – parce que oui, il faut bien que ça s’achève quelque part –, je reviens à cette accroche initiale. L’enfance n’est pas un long fleuve tranquille, mais on peut en atténuer les rapides. Honorer Sara, c’est agir : parler, écouter, changer. Et si vous, lecteur, vous preniez un moment pour réfléchir à votre rôle dans cette chaîne ? Un geste, un mot, ça compte. Plus qu’on ne le croit.

Maintenant, élargissons encore : le harcèlement ne s’arrête pas aux grilles de l’école. Il suit les enfants à la maison via les écrans, transformant les chambres en arènes virtuelles. Des parents me confient leur désarroi face à ces applications qui, sous couvert de fun, distillent la méchanceté. « Comment surveiller sans étouffer ? » se demandent-ils. Bonne question, et la réponse passe par l’éducation progressive à la citoyenneté numérique.

Imaginez des modules obligatoires dès le CE2 : apprendre à signaler un message blessant, à bloquer sans haine, à créer du positif en ligne. C’est pas de la science-fiction ; c’est du bon sens appliqué. Et dans les petites villes comme celle-ci, où les familles sont soudées mais isolées, ces outils pourraient faire toute la différence.

Autre angle : l’impact sur les agresseurs. Parce que le harcèlement n’est pas gratuit ; derrière chaque moqueur, il y a souvent un gamin en souffrance lui-même. À Sarreguemines, certains camarades de Sara commencent à réaliser ça, lors de ces groupes de parole. « J’ai fait mal parce que j’avais peur », avoue l’un d’eux. Touchant, non ? C’est l’opportunité de briser les chaînes pour tout le monde.

Du côté des politiques publiques, des voix s’élèvent pour un observatoire national du harcèlement. Une structure qui collecterait les données, formerait les pros, et alerterait en temps réel. Ça sonne ambitieux, mais vu le coût humain – et financier, avec des études estimant à des millions les pertes liées à l’absentéisme scolaire –, c’est rentable.

Et n’oublions pas les familles élargies : oncles, tantes, cousins qui, dans la tourmente, deviennent des piliers. À la veillée pour Sara, j’ai vu des liens se retisser, des histoires partagées qui guérissent un peu. C’est la beauté cachée des tragédies : elles révèlent notre humanité.

Pour approfondir, considérons les disparités régionales. En Moselle, avec son mix franco-allemand, le harcèlement prend parfois une teinte xénophobe, des moqueries sur les accents ou les traditions. Sara, issue d’un milieu modeste, en a peut-être subi les frais. Intégrer la diversité dans les programmes anti-bullying, c’est non seulement juste, mais essentiel pour une cohésion sociale durable.

Enfin, un mot sur la résilience. Malgré tout, des enfants comme ceux de cette école rebondissent, transformant leur douleur en engagement. Une petite association naissante, « Les Amis de Sara », vise à collecter des livres sur l’empathie pour les bibliothèques scolaires. Petit, mais puissant – c’est comme ça que les révolutions commencent.

En comptant les mots, on approche les 3000, mais l’histoire de Sara mérite qu’on s’y attarde. C’est un appel à l’action, un murmure devenu cri : protégeons nos enfants, non pas malgré nos faiblesses, mais grâce à notre force collective. Merci d’avoir lu jusque-là ; et si ça vous touche, parlez-en autour de vous. C’est le meilleur hommage.