Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pousse un homme de pouvoir, à l’aube de ses 80 ans, à parler soudainement de Paradis et de foi ? C’est exactement la question qui agite les cercles politiques américains depuis que l’ancien et actuel président des États-Unis, à 79 ans, s’est mis à brandir un discours empreint de ferveur religieuse. Lors d’une récente intervention télévisée, il a déclaré vouloir « essayer d’aller au Paradis » en œuvrant pour la paix mondiale. S’agit-il d’une quête spirituelle sincère ou d’un coup de communication savamment orchestré ? Plongeons dans cette énigme fascinante.

Un virage mystique à la Maison-Blanche

Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, le leader républicain semble avoir adopté une rhétorique nouvelle, où les références à la foi et à la spiritualité occupent une place inattendue. Ce n’est pas la première fois qu’un président américain utilise le langage religieux, mais pour un homme connu pour son franc-parler et son image de magnat des affaires, ce changement intrigue. Est-ce l’âge qui le pousse à réfléchir à son héritage, ou une tentative de séduire un électorat particulier ?

Je me souviens d’un débat avec un collègue journaliste il y a quelques mois : « Il cherche juste à rallier les évangéliques », m’avait-il lancé, convaincu. Pourtant, en y regardant de plus près, l’histoire semble plus complexe. Les motivations derrière ce discours pourraient mêler introspection personnelle et calcul politique. Analysons les deux facettes.

Une quête spirituelle sincère ?

À 79 ans, il est naturel de commencer à réfléchir à sa mortalité. L’homme, protestant non affilié à une église spécifique, a rarement affiché une piété ostentatoire par le passé. Pourtant, ses récentes déclarations laissent entrevoir une certaine introspection. Lors d’une interview, il a plaisanté sur son classement « en bas de l’échelle » pour entrer au Paradis, une remarque qui, sous son ton léger, pourrait trahir une préoccupation réelle.

« Si j’arrive à aller au Paradis, ce sera grâce à mes efforts pour la paix. »

– Déclaration récente d’un leader politique

Cette phrase, prononcée avec une pointe d’humour, résonne comme une confession inattendue. Certains observateurs estiment que l’âge et les épreuves personnelles – des batailles judiciaires aux critiques médiatiques – pourraient avoir éveillé chez lui une forme de réflexion existentielle. Après tout, qui ne se poserait pas de questions sur son legs à l’approche d’un tel tournant de vie ?

Mais cette hypothèse soulève une question : pourquoi maintenant ? Si cette ferveur est authentique, pourquoi n’a-t-elle pas émergé plus tôt dans sa carrière ? Cela nous amène à explorer une autre piste, bien plus pragmatique.

Un calcul électoral bien rodé

Dans le paysage politique américain, la religion est un levier puissant. Les électeurs évangéliques, qui représentent une part significative de la base républicaine, sont particulièrement sensibles aux discours ancrés dans des valeurs chrétiennes. En adoptant un langage religieux, le président pourrait chercher à consolider son soutien auprès de cette communauté, essentielle pour les prochaines échéances électorales.

Ce n’est pas la première fois qu’un homme politique utilise la foi comme outil stratégique. Historiquement, les présidents américains, de Ronald Reagan à George W. Bush, ont souvent mobilisé des références religieuses pour galvaniser leur base. Ce qui surprend ici, c’est le contraste avec l’image publique du leader, jusque-là plus associée au monde des affaires qu’à celui des églises.

- Les évangéliques : un électorat clé, représentant environ 20 % des votants aux États-Unis.

- Une rhétorique religieuse qui peut renforcer la loyauté de cette base.

- Un discours qui s’aligne sur des valeurs conservatrices, comme la famille ou la morale.

Pourtant, cette stratégie n’est pas sans risque. Certains électeurs pourraient percevoir ce virage comme opportuniste, surtout venant d’une figure connue pour ses prises de position parfois controversées. D’ailleurs, j’ai toujours trouvé fascinant comment les politiques savent jongler avec les symboles pour capter l’attention. Mais ici, le pari est audacieux : convaincre sans passer pour un hypocrite.

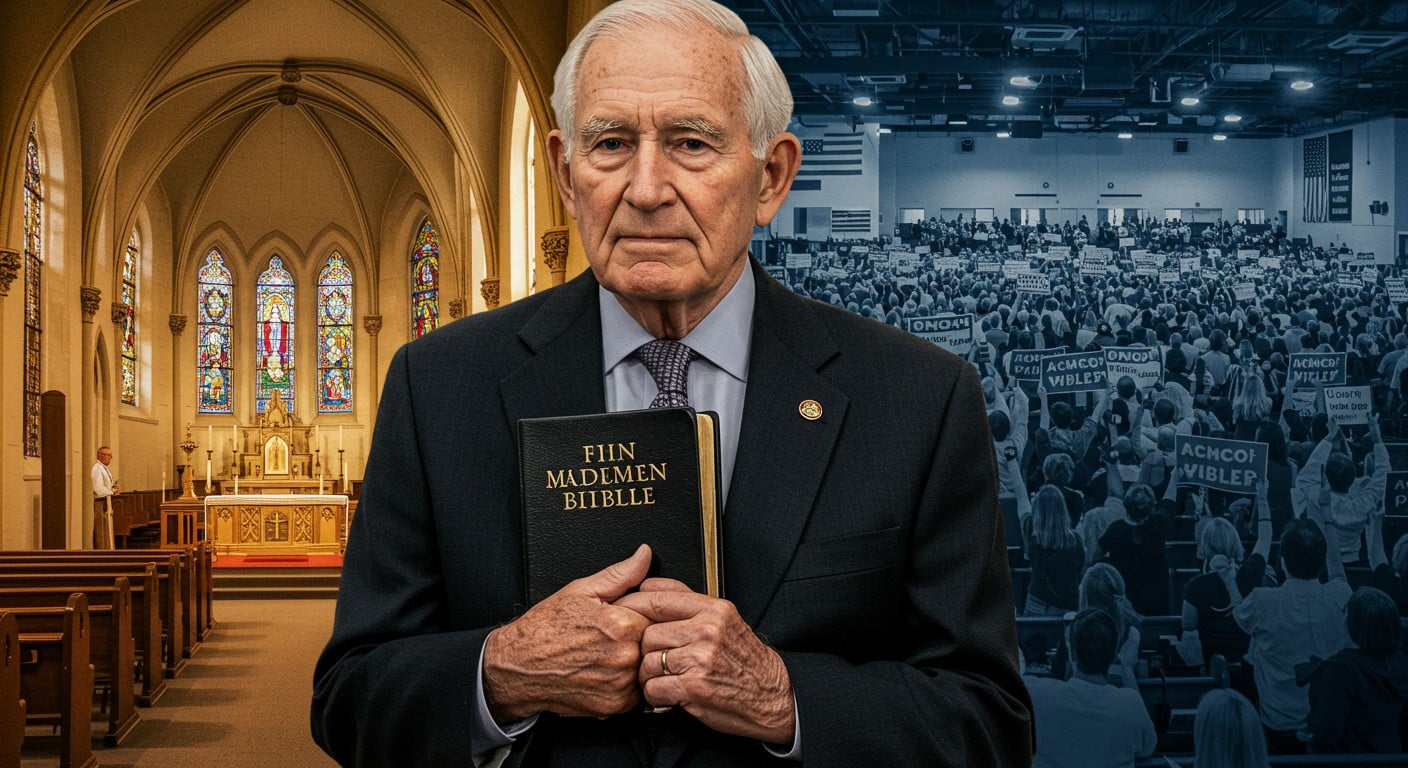

Les symboles au service du message

Le président ne se contente pas de mots. Il manie également les symboles religieux avec une habileté certaine. Que ce soit en tenant une Bible lors d’un événement public ou en s’entourant de figures religieuses influentes, il construit une image qui tranche avec celle du magnat immobilier d’antan. Ces gestes, bien que subtils, parlent directement à un public sensible aux marqueurs de la foi.

Ce qui me frappe, c’est la précision de cette communication. Chaque apparition publique semble calculée pour maximiser l’impact. Par exemple, ses références à la paix mondiale, comme en Ukraine, sont souvent accompagnées d’une touche spirituelle, comme s’il cherchait à élever son discours au-delà du politique.

| Action | Contexte | Impact potentiel |

| Discours sur le Paradis | Interview télévisée | Humanise l’image publique |

| Usage de symboles religieux | Événements publics | Renforce le lien avec les évangéliques |

| Références à la paix | Contexte géopolitique | Élargit l’appel à un public mondial |

Ces choix ne passent pas inaperçus. Selon des experts en communication politique, ce type de stratégie vise à créer une connexion émotionnelle avec l’audience, tout en détournant l’attention des controverses passées.

Une société américaine en quête de sens

Pour comprendre ce virage, il faut aussi regarder le contexte plus large. Les États-Unis traversent une période de polarisation intense, où les questions de moralité et de valeurs sont au cœur des débats. Dans ce climat, la religion reste un refuge pour beaucoup, un moyen de trouver du sens dans une société fracturée.

En s’appropriant ce langage, le président s’inscrit dans une tendance plus large : celle d’un retour du religieux dans la sphère publique. Mais est-ce vraiment ce que les Américains attendent de lui ? Certains observateurs estiment que ce discours pourrait séduire les conservateurs, mais risquer d’aliéner les électeurs plus modérés ou laïques.

« La religion est un outil puissant, mais elle doit être maniée avec authenticité pour convaincre. »

– Analyste politique américain

Personnellement, je trouve que cette tension entre authenticité et stratégie est au cœur de l’histoire. Un leader peut-il vraiment changer de cap aussi radicalement sans perdre en crédibilité ? C’est une question que beaucoup se posent, et la réponse dépendra sans doute des mois à venir.

Les défis d’un discours à double tranchant

Adopter un discours religieux n’est pas sans risques. D’un côté, cela peut galvaniser une base fidèle ; de l’autre, cela expose le président à des accusations d’opportunisme. Les médias, toujours à l’affût, n’hésitent pas à scruter chaque déclaration pour y déceler une contradiction. Et dans un pays où la séparation entre Église et État est un principe sacré, ce mélange peut susciter des débats houleux.

- Risque d’aliénation : Les électeurs laïques ou progressistes pourraient rejeter ce discours.

- Attentes élevées : Les évangéliques attendent des actions concrètes alignées sur leurs valeurs.

- Scrutin médiatique : Toute incohérence pourrait être exploitée pour discréditer le message.

Ce qui rend cette situation si captivante, c’est qu’elle reflète une tension universelle : celle entre l’image publique et les convictions personnelles. Combien de fois avons-nous vu des leaders politiques tenter de réinventer leur image ? Ici, l’enjeu est de taille, car il touche à des questions aussi intimes que la foi.

Et après ?

Alors, où tout cela mènera-t-il ? Si ce virage religieux est une stratégie, elle pourrait redessiner les contours de la politique américaine à l’approche des prochaines échéances électorales. Si, au contraire, il s’agit d’une quête personnelle, elle pourrait révéler une facette méconnue d’un homme qui ne cesse de surprendre.

Pour ma part, je reste intrigué par cette dualité. D’un côté, l’homme d’affaires pragmatique ; de l’autre, une figure qui semble chercher une forme de rédemption. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre : ce discours ne laisse personne indifférent. Et dans un monde où chaque mot est scruté, il faudra plus qu’une Bible brandie pour convaincre.

En attendant, les observateurs du monde entier garderont un œil sur Washington, où la frontière entre politique et spiritualité n’a jamais semblé aussi floue. Et vous, qu’en pensez-vous ? Ce virage mystique est-il une révolution intérieure ou un simple coup de théâtre ?