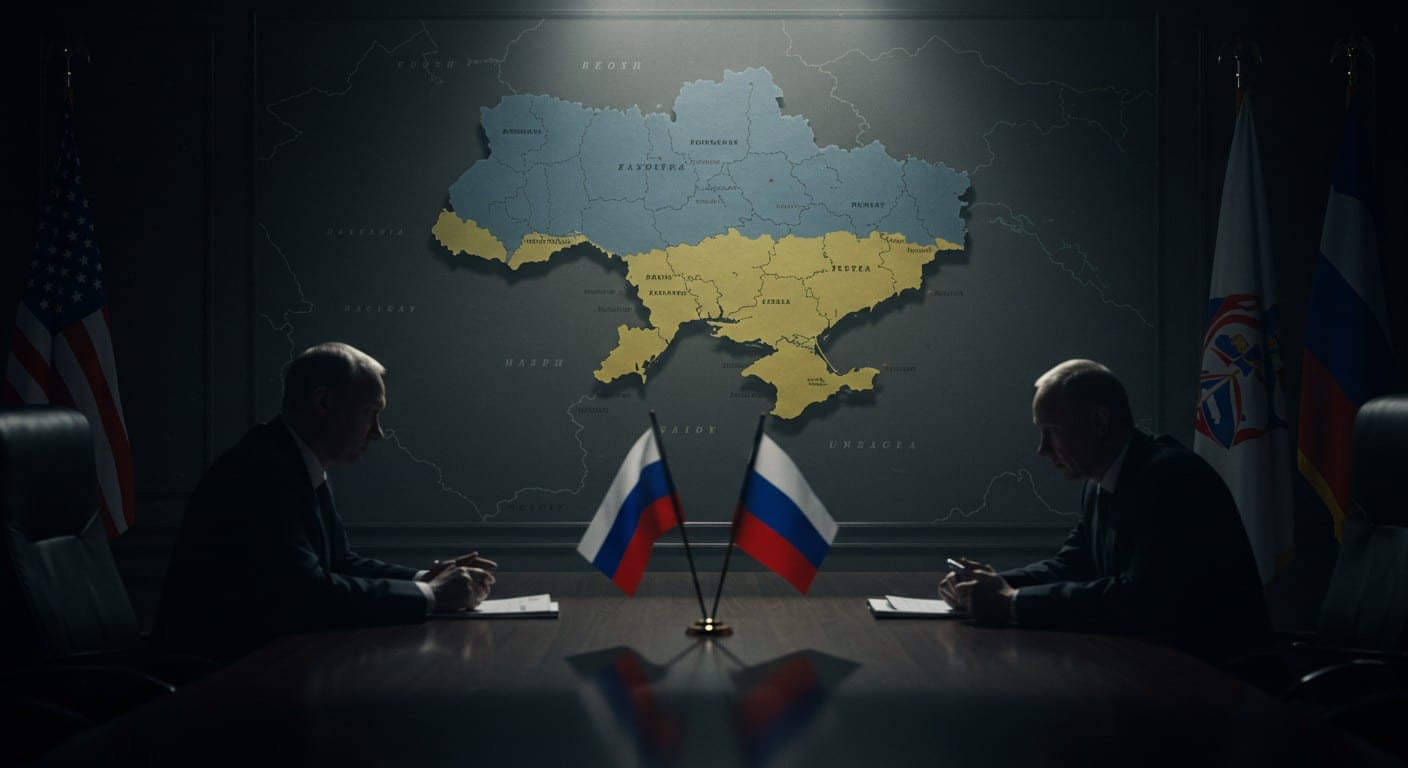

Et si une simple conversation pouvait arrêter une guerre ? C’est le pari audacieux que semble faire un dirigeant américain en relançant le dialogue avec son homologue russe, dans un contexte où l’Ukraine reste le théâtre d’un conflit dévastateur. Depuis des mois, les tensions entre les deux puissances ne cessent de croître, et les pourparlers de paix semblent dans une impasse. Ce vendredi marque une date clé : un ultimatum lancé par Washington à Moscou pour mettre fin aux hostilités. Mais que se passe-t-il vraiment derrière les portes closes de la diplomatie mondiale ? Plongeons dans cette saga géopolitique qui pourrait redéfinir l’équilibre des forces.

Un Ultimatum sous Haute Tension

Le ton est donné : les États-Unis ne veulent plus attendre. Agacé par le blocage des discussions entre la Russie et l’Ukraine, le président américain a fixé une deadline claire à son homologue russe pour stopper les combats. Ce ultimatum, qui expire ce vendredi, met une pression énorme sur les relations déjà tendues entre les deux nations. Selon des sources proches des négociations, de nouvelles sanctions économiques pourraient être imposées si aucun progrès n’est enregistré. Mais est-ce une menace crédible ou un simple coup de bluff ?

Ce qui rend cette situation particulièrement fascinante, c’est l’approche directe adoptée par Washington. Plutôt que de s’appuyer sur des canaux diplomatiques traditionnels, le président américain a choisi une communication publique, presque théâtrale. « On va voir ce qu’il va répondre », a-t-il déclaré, laissant planer une incertitude calculée. Cette stratégie, bien que risquée, reflète une volonté de reprendre la main sur un conflit qui s’éternise depuis 2022.

La diplomatie est un jeu d’échecs où chaque mouvement peut changer la donne. Mais parfois, une menace publique peut être plus efficace qu’un murmure discret.

– Analyste en relations internationales

Les Enjeux d’une Rencontre au Sommet

Dans ce contexte explosif, l’idée d’une rencontre entre les leaders américain et russe suscite à la fois espoir et scepticisme. Le président américain s’est dit prêt à s’asseoir à la table des négociations, même si son homologue russe semble réticent à inclure le président ukrainien dans les discussions. Cette divergence d’approche illustre un fossé stratégique : pour la Russie, une rencontre tripartite n’a de sens qu’en phase finale, tandis que l’Ukraine insiste pour être au cœur du processus.

Ce qui m’a frappé dans cette dynamique, c’est la manière dont chaque acteur joue ses cartes. D’un côté, Washington cherche à imposer son rythme, utilisant la menace de sanctions comme levier. De l’autre, Moscou adopte une posture de prudence, préférant des discussions bilatérales avant d’envisager un format plus large. Quant à l’Ukraine, elle refuse d’être reléguée au second plan, martelant que sa présence est essentielle pour toute solution durable.

Pourquoi l’Ukraine Insiste-t-elle ?

Pour comprendre l’insistance de l’Ukraine à participer aux pourparlers, il faut se pencher sur les réalités du terrain. Depuis le début du conflit en 2022, le pays a payé un lourd tribut, tant en vies humaines qu’en destructions matérielles. Laisser les grandes puissances décider de son avenir sans sa voix serait perçu comme une trahison de la souveraineté nationale. Le président ukrainien a été clair : toute négociation doit inclure son pays pour être légitime.

Cette position est d’autant plus compréhensible que les précédentes tentatives de dialogue ont souvent marginalisé Kiev. En 2022, par exemple, plusieurs rounds de pourparlers ont eu lieu sans résultats concrets, en partie à cause de désaccords sur le format. Aujourd’hui, l’Ukraine cherche à éviter un scénario où elle serait réduite à un simple spectateur.

- Participation active : L’Ukraine veut garantir que ses intérêts soient défendus.

- Souveraineté : Être exclu des discussions serait vu comme une atteinte à son autonomie.

- Précédents historiques : Les accords passés sans Kiev ont souvent échoué à produire une paix durable.

Les Sanctions : Une Arme à Double Tranchant

Si la Russie ne plie pas face à l’ultimatum, les États-Unis ont promis des sanctions économiques renforcées. Mais cette stratégie est-elle vraiment efficace ? D’un côté, les sanctions ont déjà durement touché l’économie russe, limitant son accès aux marchés internationaux et affaiblissant sa monnaie. De l’autre, elles n’ont pas réussi à stopper l’effort de guerre, Moscou ayant trouvé des moyens de contourner certaines restrictions, notamment via des partenariats avec d’autres nations.

| Stratégie | Impact attendu | Risques |

| Sanctions économiques | Pressions sur l’économie russe | Renforcement des alliances Russie-Chine |

| Rencontre bilatérale | Dialogue direct avec Moscou | Marginalisation de l’Ukraine |

| Format tripartite | Inclusion de tous les acteurs | Risques de blocage des négociations |

Ce tableau illustre bien la complexité de la situation. Les sanctions, bien qu’efficaces sur le papier, pourraient pousser la Russie à se tourner vers d’autres partenaires, comme la Chine ou l’Inde, pour compenser ses pertes. En parallèle, une rencontre bilatérale sans l’Ukraine risque de fragiliser la confiance entre Kiev et ses alliés occidentaux. Un vrai casse-tête diplomatique.

Une Rencontre aux Émirats ?

Parmi les rumeurs qui circulent, une possible rencontre entre les leaders américain et russe pourrait se tenir aux Émirats arabes unis. Ce choix de lieu n’est pas anodin : les Émirats se positionnent depuis plusieurs années comme un terrain neutre pour les négociations internationales. Leur rôle de médiateur pourrait faciliter un dialogue, même si les chances d’un accord immédiat semblent minces.

Ce qui m’interpelle ici, c’est la manière dont les Émirats ont su se tailler une place dans la diplomatie mondiale. En accueillant potentiellement un tel sommet, ils renforcent leur image de hub géopolitique. Mais pour que cette rencontre porte ses fruits, il faudra plus qu’un cadre prestigieux : un véritable compromis devra émerger.

Un lieu neutre peut apaiser les tensions, mais ce sont les intentions des acteurs qui détermineront l’issue.

– Expert en géopolitique

Les Défis d’une Paix Durable

Arrêter la guerre en Ukraine est un objectif ambitieux, mais les obstacles sont nombreux. D’abord, les positions des parties impliquées semblent irréconciliables : la Russie exige des concessions territoriales, tandis que l’Ukraine refuse toute compromission sur son intégrité. Ensuite, les enjeux économiques et stratégiques – comme l’accès aux ressources énergétiques – compliquent encore davantage les discussions.

Pourtant, il y a une lueur d’espoir. Les récents échanges entre Washington et Moscou montrent une volonté, même fragile, de dialoguer. Si une rencontre au sommet a lieu, elle pourrait poser les bases d’un cessez-le-feu, à condition que toutes les parties fassent preuve de flexibilité. Mais comme souvent en géopolitique, le diable se cache dans les détails.

Et Après ? Les Scénarios Possibles

Alors, que peut-on attendre de ce vendredi décisif ? Plusieurs scénarios se dessinent :

- Progrès diplomatique : Une annonce surprise d’un cessez-le-feu ou d’une rencontre tripartite.

- Escalade des sanctions : Les États-Unis passent à l’action, renforçant les pressions économiques sur la Russie.

- Statu quo : Aucun accord n’est trouvé, et le conflit s’enlise davantage.

Personnellement, je trouve que le troisième scénario est le plus probable à court terme. Les positions sont trop tranchées pour qu’un accord miracle émerge en quelques heures. Mais la pression internationale, combinée à la fatigue des belligérants, pourrait ouvrir la voie à des avancées dans les semaines à venir.

En conclusion, ce vendredi marque un tournant dans le conflit ukrainien, mais il ne faut pas s’attendre à une résolution immédiate. La diplomatie est un marathon, pas un sprint. Les prochaines heures seront cruciales pour jauger la volonté réelle des acteurs impliqués. Une chose est sûre : le monde entier a les yeux rivés sur cet ultimatum, et les décisions prises pourraient façonner l’avenir de la région pour des années. Que pensez-vous de cette approche musclée ? La menace de sanctions peut-elle vraiment changer la donne, ou est-ce juste un coup d’épée dans l’eau ?