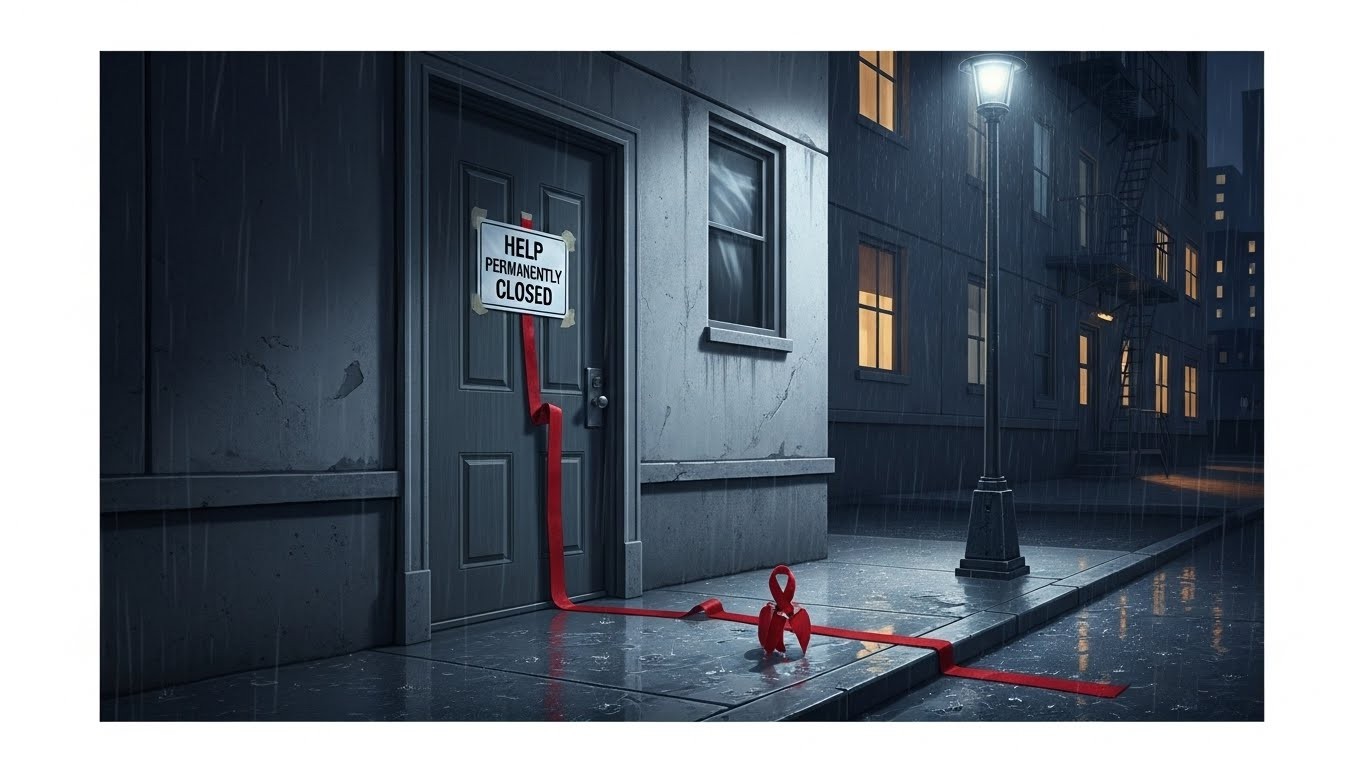

Vous vous souvenez de l’époque où le sida faisait peur à tout le monde ? Moi oui. C’était il y a trente ans, mais j’ai encore en tête ces campagnes choc, ces rubans rouges partout, cette mobilisation incroyable. Et puis, petit à petit, on a commencé à se dire que c’était presque fini, que les traitements faisaient des miracles. Sauf que non. Le virus, lui, n’a pas pris sa retraite. Et aujourd’hui, ceux qui sont en première ligne depuis le début risquent de baisser le rideau. Parce que, oui, plusieurs antennes de la plus grande association française de lutte contre le VIH vont probablement fermer. Et ça, franchement, ça fait un choc.

Un coup dur qui tombe le jour de la Journée mondiale

Le timing est presque cruel. En pleine Journée mondiale de lutte contre le sida, on apprend-on que cinq villes françaises pourraient bientôt se retrouver sans leur antenne locale Aides. Amiens, Angers, Lorient, Perpignan, Reims : des territoires parfois déjà fragiles sur le plan sanitaire. Et ce n’est pas tout. L’association annonce en parallèle un plan de sauvegarde de l’emploi qui prévoit la suppression de 61 postes un peu partout en France. Autant dire que l’ambiance est lourde.

Ce qui frappe, c’est que personne ne semble vraiment surpris dans le milieu. Tout le monde sentait venir. Les signaux étaient là : budgets qui stagnent, voire qui reculent, charges qui explosent (merci le Ségur de la santé et les revalorisations salariales), hausse du nombre de salariés ces dernières années… Bref, la trésorerie toussote depuis un moment.

Pourquoi fermer précisément ces cinq villes ?

La direction le dit sans détour : il ne s’agit pas de fermer au hasard. Les antennes concernées se trouvent dans des zones où l’épidémie est jugée « peu dynamique ». Traduction : moins de nouvelles contaminations, donc, en théorie, moins de besoin urgent. L’idée est de recentrer les moyens restants là où le virus circule le plus activement – essentiellement les grandes métropoles et certains territoires ultra-marins.

Sur le papier, c’est compréhensible. Quand on manque d’argent, on fait des choix. Mais dans les faits ? Fermer une permanence, c’est couper un lien de confiance construit pendant des décennies avec des populations souvent précaires, parfois très éloignées du système de santé classique. Les usagers ne vont pas forcément se déplacer à 150 km pour un dépistage ou une écoute. Ils risquent tout simplement de disparaître des radars.

« On concentre les moyens là où l’épidémie est la plus forte »

Direction de l’association

Oui, mais à quel prix ?

61 postes supprimés : le chiffre qui fait mal

Derrière le plan social, il y a des visages. Des militants de la première heure, des éducateurs de rue, des écoutants au téléphone, des personnes séropositives elles-mêmes qui accompagnaient les nouveaux diagnostiqués. Tout ce petit monde risque de se retrouver sur le carreau.

Et attention, le syndicat Sud Santé Sociaux le précise bien : les directeurs sont épargnés. La prime annuelle collective, elle, devrait sauter dès 2026. Autant de mesures qui passent mal auprès des équipes de terrain, déjà épuisées par des années de course après les financements.

- 61 emplois menacés dans toute la France

- Siège, fonctions support et antennes locales touchés

- Suppression d’une prime annuelle collective prévue

- Seuls les directeurs semblent préservés

L’État pointé du doigt (et il a du mal à répondre)

Le nerf de la guerre, c’est l’argent public. Et là, ça coince sévère. L’association parle d’un besoin de 2,1 millions d’euros pour équilibrer les comptes. Une partie vient de la coupe claire dans la subvention du ministère de la Santé (-600 000 €). Le reste, c’est l’addition des hausses de salaires et de l’inflation qui n’a pas été compensée.

Ce n’est pas nouveau, hélas. Le secteur associatif sanitaire et social subit depuis plusieurs années un désengagement progressif de l’État. On nous parle sans cesse de « rationalisation », de « mutualisation », de « performance ». Mais sur le terrain, ça veut dire moins de bras pour faire le même boulot. Voire plus.

Et pendant ce temps, les besoins, eux, ne baissent pas. Les populations migrantes, les jeunes, les consommateurs de drogues par injection, les travailleurs du sexe… Tous ces publics continuent d’avoir besoin d’un accompagnement de proximité, discret, sans jugement. C’est précisément ce que font les associations comme Aides depuis quarante ans.

Un écho inquiétant venu de l’international

Ce qui se passe en France n’est pas isolé. À l’échelle mondiale, les financements contre le VIH sont en chute libre, notamment depuis le retrait progressif des États-Unis du Fonds mondial. Certains experts parlent déjà d’un risque réel de reprise épidémique dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne.

Quand on sait que le virus ne connaît pas les frontières, on mesure mieux le danger. Un rebond là-bas, c’est un risque ici aussi, via les migrations, les voyages, les mutations possibles. Le délégué syndical d’Aides le dit sans détour :

« Ce mouvement mondial amène aux mêmes craintes sur le territoire français. »

Et nous, on fait quoi maintenant ?

La question est brutale, mais elle est là. Est-ce qu’on accepte que la lutte contre le sida devienne une variable d’ajustement budgétaire ? Est-ce qu’on considère que, puisque les traitements existent, on peut relâcher la prévention ? Moi, je ne crois pas.

Parce que derrière les chiffres, il y a des vies. Des gens qui découvrent leur séropositivité et qui ont besoin d’être accompagnés tout de suite, pas dans six mois. Des ados qui expérimentent et qui ont besoin d’informations fiables. Des couples sérodifférents qui veulent avoir des enfants sans risque.

Fermer des antennes, c’est prendre le risque que ces personnes-là se retrouvent seules. Et ça, dans un pays comme la France, en 2025, c’est tout simplement inacceptable.

Le Conseil national du sida l’a dit hier : il faut une remobilisation urgente des pouvoirs publics. Je ne peux qu’être d’accord. Parce que si on laisse filer maintenant, on paiera bien plus cher demain. En santé publique, l’adage est connu : un euro investi en prévention en évite dix en soins.

Alors oui, l’heure est grave. Mais elle est aussi à la mobilisation. Associations, citoyens, élus locaux Chacun peut jouer sa partition. Parce que le sida, ce n’est pas une maladie du passé. C’est un combat d’aujourd’hui. Et demain, si on ne fait rien, il pourrait redevenir un cauchemar.

Personne n’a envie de revivre ça.

(Article rédigé en décembre 2025 – sources militantes et institutionnelles croisées)